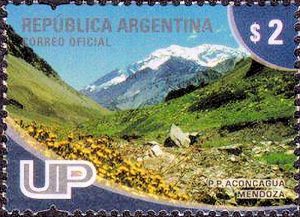

L’Aconcagua (Argentine).

L’Aconcagua est un sommet d’Argentine situé à treize kilomètres de la frontière chilienne et s’élevant à 6 962 mètres d’altitude. Surnommé le « colosse de l’Amérique », il constitue le point culminant de la cordillère des Andes, du continent, de l’hémisphère austral et la plus haute montagne en dehors de l’Asie. Il domine un vaste parc provincial protégeant des espèces animales typiques de la cordillère, en particulier le condor des Andes et le guanaco, ainsi qu’une végétation rare et fragile. En effet, le climat est aride et la couverture neigeuse ténue, malgré l’existence de quelques glaciers modestes.

Son ascension est relativement aisée pour des personnes acclimatées à l’altitude, malgré des phénomènes venteux parfois violents. Aussi la montagne semble avoir été occupée très tôt par des populations quechuas. La première ascension officielle est réalisée par le Suisse Matthias Zurbriggen en 1897 par la face Nord.

Il n’existe aucune preuve que les Incas aient atteint le sommet de l’Aconcagua mais des indices permettent d’affirmer qu’ils sont montés très haut sur la montagne. En 1947, le squelette d’un guanaco est découvert le long de la crête reliant les pics Nord et Sud, appelée depuis « crête du guanaco ». Même s’il apparaît improbable que cet animal soit monté par ses propres moyens à cette altitude, aucun site archéologique n’est mis en évidence. Finalement, la preuve la plus formelle est mise au jour en 1985 avec la découverte d’une momie préservée par le froid et la sécheresse à 5 200 mètres d’altitude le long de la crête Sud-Ouest du Cerro Piramidal, un pic secondaire de l’Aconcagua. La présence avérée des Quechuas au sommet de montagnes aussi hautes que le Llullaillaco (6 739 mètres) laisse à penser aux archéologues que de nombreux sites restent à trouver sur l’Aconcagua.