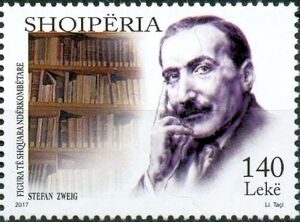

Stefan Zweig, né le 28 novembre 1881 à Vienne en Autriche-Hongrie et mort le 22 février 1942 à Petrópolis au Brésil, est un écrivain, dramaturge, journaliste et biographe autrichien.

Ami de Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Romain Rolland, Richard Strauss, Émile Verhaeren, Stefan Zweig a fait partie de l’intelligentsia juive viennoise. Il quitte son pays natal en 1934, en raison de la montée du nazisme pour se réfugier à Londres, puis au Brésil où il se suicidera. Son œuvre est constituée essentiellement de biographies (Joseph Fouché, Marie-Antoinette, Marie Stuart), mais surtout de romans et de nouvelles (Amok, La Pitié dangereuse, La Confusion des sentiments, Le Joueur d’échecs). Dans son livre testament, Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, Zweig se fait chroniqueur de cet « âge d’or » de l’Europe et analyse ce qu’il considère comme l’échec d’une civilisation.

Zweig est élevé à Vienne, sur le Ring, dans une atmosphère bourgeoise et conformiste, caractéristique du règne de l’empereur François-Joseph. Inscrit en 1887 au Maximilian Gymnasium (actuel Gymnasium Wasagasse), il y subit un enseignement scolaire extrêmement rigide et autoritaire, « comme un bagne ». Il réussit à obtenir son baccalauréat en juillet 1900, avec mentions en allemand, physique et histoire. À l’université de Vienne, il s’inscrit en philosophie et en histoire de la littérature, étudie la romanistique et la germanistique. À Vienne, il va être associé au mouvement d’avant-garde Jeune Vienne.

À dix-neuf ans il quitte le foyer familial pour une chambre d’étudiant. Il s’intéresse aux poètes, en particulier Rainer Maria Rilke et Hugo von Hofmannsthal, déjà adulés en dépit de leur jeune âge. Zweig s’essaie lui-même à l’écriture, qui l’attire de plus en plus. Il compose plusieurs poèmes, dont une cinquantaine vont être réunis dans un recueil, Les Cordes d’argent, publié en 1901. Même s’il reniera ensuite cette première publication, elle lui attire un succès d’estime, mais outre ces poèmes, Zweig écrit également de courts récits, dont Dans la neige (Im Schnee), qui paraîtra également en 1901 dans le journal viennois sioniste Die Welt.

Encouragé par ces premiers succès, mais doutant encore de son talent, Zweig séjourne à Berlin. Il y découvre une autre avant-garde : les romans de Fiodor Dostoïevski et la peinture d’Edvard Munch. Il fréquente de nombreux cercles, rencontre Rudolph Steiner ; en Belgique il voit Charles Van der Stappen, Émile Verhaeren, Ellen Key, avant de rencontrer Giovanni Cena en Italie et de se lier d’amitié avec Johan Bojer. À son retour à Vienne, il défend sa thèse sur Hippolyte Taine, philosophe et historien français (printemps 1904), ce qui lui confère le titre de docteur en philosophie.

Avant la Première Guerre mondiale, porté par sa curiosité, il fait de nombreux voyages : il parcourt l’Europe, effectue de longs séjours à Berlin, Paris, Bruxelles et Londres, et en 1910, sur un conseil de Walther Rathenau, se rend en Inde, puis aux États-Unis et au Canada en 1911. Plusieurs chroniques publiées dans le Frankfurter Zeitung en témoignent, dont une, intitulée « Chez les Français du Canada » et qui relate un passage méconnu de Stefan Zweig au Québec. Dans son journal, il se plaint de cette « inquiétude intérieure déjà intolérable » qui ne le laisse jamais en paix et justifie son goût des départs. Zweig voyage autant pour connaître et apprendre que pour se fuir lui-même, dans le mirage des changements d’horizons.

Ses nombreux voyages ne l’empêchent pas de poursuivre ses activités d’écrivain (un recueil de nouvelles est publié en 1904), et de traduction, notamment de Verlaine, qu’il admire passionnément. Il traduit également le poète Émile Verhaeren, qu’il a rencontré à Bruxelles et dont la vitalité, à l’opposé de l’atmosphère engoncée de Vienne, influencera durablement le jeune Zweig.

Après une tentative dans le domaine du théâtre, avec sa pièce Thersite, sorte d’antihéros de la guerre de Troie, Zweig rencontre en février 1910 l’écrivain français Romain Rolland, dont il partage les idéaux paneuropéens et l’esprit de tolérance, à l’opposé des visions nationalistes étriquées et revanchardes. Zweig et Rolland deviendront des amis proches, unis par leurs intuitions sur l’Europe et la culture. Le jeune Stefan Zweig a d’emblée été conquis par l’œuvre de Romain Rolland et plus encore par l’homme. Il a été séduit par sa connaissance de la culture allemande, mais aussi son humanisme, son pacifisme, qui lui semblent représenter une synthèse entre leurs deux cultures. Ils s’écrivent beaucoup : on a retrouvé 520 lettres de Stefan Zweig à Romain Rolland et 277 lettres de Romain Rolland à Stefan Zweig.

Le 22 décembre 1912, quand Romain Rolland fait paraître Jean-Christophe, Stefan Zweig publie un article dans le Berliner Tageblatt : « Jean-Christophe est un événement éthique plus encore que littéraire ».

Entre ces deux hommes, c’est l’histoire d’une grande amitié, qui commence par une relation de maître à disciple. Stefan Zweig fait connaître Romain Rolland en Allemagne, travaillant inlassablement à sa renommée. Il fait représenter son Théâtre de la Révolution et Romain Rolland lui dédie la pièce qu’il termine en 1924 intitulée Le jeu de l’amour et de la mort avec ces mots : « À Stefan Zweig, je dédie affectueusement ce drame, qui lui doit d’être écrit ». Durant cette période, ils se voient souvent, chaque fois qu’ils en ont l’occasion : en 1922, Stefan Zweig est à Paris et l’année suivante, c’est Romain Rolland qui passe deux semaines à Salzbourg, au Kapuzinerberg ; en 1924, ils sont à Vienne pour le soixantième anniversaire de Richard Strauss : le 14 février, Stefan Zweig présente son ami à Sigmund Freud, qu’il désirait rencontrer depuis longtemps ; en 1925, ils se retrouvent à Halle pour le festival Haendel, puis ils partent pour Weimar, visiter la maison de Goethe et consulter les archives de Nietzsche. En 1926, pour les soixante ans de Romain Rolland, paraît son livre jubilaire, conçu en grande partie par Stefan Zweig, qui va donner dans toute l’Allemagne de nombreuses conférences sur l’œuvre de son ami à propos de qui il a cette phrase magnifique : « La conscience parlante de l’Europe est aussi notre conscience ». En 1927, ils célèbrent ensemble à Vienne le centenaire de la mort de Beethoven, et c’est à l’initiative de Stefan Zweig que Romain Rolland fait partie des personnalités invitées aux festivités et que ses articles et son hommage à Beethoven paraissent dans nombre de journaux.

À trente ans, Zweig connaît une première idylle, en la personne de Friderike Maria Burger (1882-1971), déjà mariée et mère de deux filles. Durant les années qui vont suivre, les deux amants se voient régulièrement, et coulent des jours paisibles. Zweig poursuit ses voyages et entame un ouvrage sur Dostoïevski.

En 1920, il se marie avec Friderike et son bonheur semble parfait.

Le 28 juin 1914, l’assassinat de François-Ferdinand plonge l’Europe dans la guerre. Zweig revient à Vienne et cède durant une brève période à un élan patriotique. Il rédige des articles dans lesquels il prend parti pour l’esprit allemand, avant de retrouver bientôt la voie de ses idéaux de fraternité et d’universalité. Romain Rolland et Stefan Zweig sont atterrés par la guerre qui commence, et le 3 août 1914, Romain Rolland écrit : « Je suis accablé. Je voudrais être mort. Il est horrible de vivre au milieu de cette humanité démente et d’assister, impuissant, à la faillite de la civilisation ». Mais contrairement à Stefan Zweig, il se reprend vite, et publie en 1915 Au-dessus de la mêlée. C’est l’opiniâtreté de Romain Rolland dans sa lutte contre la guerre qui sauve Stefan Zweig de la dépression et fait qu’il admire de plus en plus celui qu’il considère comme son maître.

Jugé inapte au front, Zweig est néanmoins enrôlé dans les services des archives militaires. Il y apprend les nouvelles du front, les morts par milliers et les villages anéantis. Quelques rares voix s’élèvent pour appeler à la raison et au dépôt des armes. Elles sont mal reçues. Plusieurs de ses anciens amis, dont Zweig est maintenant coupé, entretiennent le feu. Même Émile Verhaeren, que Zweig admirait tant, publie des textes remplis de haine et de vengeance.

Envoyé sur le front polonais pour collecter des documents d’archives, Zweig a l’occasion de constater concrètement ce que la guerre entraîne de souffrance et de ruine. Les scènes déchirantes dont il est témoin renforcent sa conviction que la défaite et la paix vaudraient mieux que la poursuite de ce conflit insensé. Il prend également conscience du sort que subissent nombre de Juifs, confinés dans des ghettos.

À cette période, encouragé par son ami Léon Bazalgette, son style perd en ésotérisme, pour gagner en réalisme.

De retour en Autriche, Zweig quitte Vienne et s’installe en compagnie de Friderike à Kalksburg. Plus éloigné des rumeurs de la guerre, Zweig est en mesure de terminer sa pièce de théâtre Jérémie (1916), où il laisse entrevoir la possibilité d’une défaite de l’Autriche. L’ouvrage lui donne l’occasion d’aller en Suisse en 1917, pour assister aux répétitions lors de sa création à Zurich. Il en profite pour rencontrer nombre de pacifistes, en particulier son ami Romain Rolland à Genève. Ils somment les intellectuels du monde entier de se joindre à eux dans un pacifisme actif — qui fut décisif dans l’attribution du prix Nobel de littérature à Romain Rolland. Zweig restera pacifiste toute sa vie et préconise l’unification de l’Europe.

L’armistice est signé en 1918. En mars 1919, Zweig, en compagnie de Friderike et de ses filles, peut enfin revenir en Autriche et s’installe à Salzbourg, déterminé à « travailler davantage » et à laisser derrière lui les regrets inutiles.

Les années 1920 voient effectivement Zweig se consacrer à une production abondante : ce seront Trois Maîtres (Balzac, Dickens, Dostoïevski), Le Combat avec le démon (sur Kleist, Hölderlin et Nietzsche), et enfin Trois poètes de leur vie (essais sur Stendhal, Casanova et Tolstoï) ; viendra plus tard La Guérison par l’esprit (sur Freud, — à qui il fait lire ses nouvelles avant parution, et dont il rédigera en 1939 l’oraison funèbre —, Franz-Anton Mesmer et Mary Baker Eddy). Polyglotte accompli, Zweig traduit de nombreuses œuvres : de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, John Keats… Il nourrit toute sa vie une grande passion pour les autographes et les portraits d’écrivains, qu’il collectionne.

Zweig parcourt l’Europe, donne de multiples conférences, rencontre des écrivains, des artistes, et tous ses vieux amis dont la guerre l’avait séparé. Fidèle à ses idéaux pacifistes, il invite les pays à fraterniser entre eux plutôt que de nourrir les antagonismes et les conflits. Il prêche pour une Europe unie, conviction qu’il défendra jusqu’à la fin de sa vie.

Ces activités apportent à Zweig la célébrité, qui commence avec sa nouvelle Amok, publiée en 1922. Dès lors, tous ses ouvrages sont des succès de librairie. Sa notoriété grandit et le met à l’abri des soucis financiers dans les difficiles années d’après-guerre. En contrepartie, la notoriété, nourrie par les traductions en plusieurs langues, entraîne son lot de sollicitations et d’engagements. Zweig s’épuise dans d’interminables tournées. Il ne trouve le repos que dans l’isolement de sa villa à Salzbourg, auprès de Friderike. Là, il reçoit ses amis, écrivains, musiciens et penseurs, d’où qu’ils viennent. Il tisse des liens avec de jeunes auteurs qui lui seront reconnaissants de l’aide et des encouragements qu’il leur a apportés.

En 1925, Zweig remanie la pièce Volpone de Ben Jonson. Cette pièce, traduite dans plusieurs langues, reçoit un accueil enthousiaste et contribue encore à sa renommée.

Zweig ne délaisse pas pour autant ses biographies. Il consacre un ouvrage à l’homme politique français Joseph Fouché en 1929, qui, en son temps, préfigurait déjà les jeux de coulisse que Zweig pressent dans les États européens. Les biographies, pour Zweig, sont l’occasion d’éclairer le présent à la lueur des agissements passés. Elles mettent en lumière toute l’incapacité apparente des hommes à apprendre de leurs erreurs, particulièrement en cette époque où apparaissent déjà les premiers signes avant-coureurs des nouvelles catastrophes à venir.

Zweig reconnaît sa dette envers Freud et lui exprime sa gratitude, notamment dans une lettre datée du 8 septembre 1926. Il lui confie que la psychologie est « la grande affaire de [sa] vie », et que l’influence du psychanalyste a été fondamentale car il a appris « le courage » à des écrivains tels que Proust, D.H. Lawrence, James Joyce en levant leurs inhibitions : « Grâce à vous, » lui dit-il, « nous voyons beaucoup de choses. – Grâce à vous, nous disons beaucoup de choses qui, sinon, n’auraient été ni vues ni dites ». Il ajoute que l’autobiographie en particulier a gagné en clarté et en audace.

Parallèlement à sa carrière d’écrivain, Zweig consacre une grande part de son temps et de ses revenus à sa collection de manuscrits, de partitions et d’autographes. Elle constitue un véritable trésor, assemblée comme une œuvre d’art, où on retrouve notamment une page des Carnets de Léonard de Vinci, un manuscrit de Nietzsche, le dernier poème manuscrit de Goethe, des partitions de Brahms et de Beethoven. Cette collection inestimable sera confisquée par les nazis, dispersée et en grande partie détruite. Elle lui aura toutefois inspiré quelques textes, dont La Collection invisible.

À l’aube de la cinquantaine, Zweig subit l’usure du couple avec Friderike. Il entreprend un ouvrage sur Marie-Antoinette d’Autriche, où il explore le thème des êtres frappés par la tragédie, qui savent trouver dans le malheur une forme de rédemption et de dignité. L’ouvrage connaîtra un grand succès, tout juste avant la prise du pouvoir par les nazis en 1933.

L’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler vient bouleverser la vie de Zweig, qui a très tôt une conscience claire du terrible danger que représente le dictateur pour les Juifs, pour l’Autriche et pour toute l’Europe. Cette année charnière voit l’exil forcé d’un grand nombre des amis allemands de Zweig. Lui-même juif, il suit avec effarement les troubles qui agitent le pays voisin. Il hésite à prendre position, voulant comme toujours se situer en dehors des choix politiques qui conduisent trop souvent à l’affrontement. Il est soutenu par le compositeur Richard Strauss, qui lui commande un livret et qui refuse de retirer le nom de Zweig de l’affiche pour la première, à Dresde, de son opéra Die schweigsame Frau (La Femme silencieuse). Mais finalement Zweig se sent mal à l’aise avec Strauss, qui ne prend pas ouvertement position contre le régime. L’opéra ne sera d’ailleurs présenté que trois fois, jugé comme une « œuvre juive ». Zweig suscite également la colère des nazis lorsque l’une de ses nouvelles (Brûlant secret, en allemand Brennendes Geheimnis, publiée en 1911), est adaptée au cinéma en 1933 par Robert Siodmak, sous le titre Das brennende Geheimnis. Un autodafé a lieu à Berlin et ses œuvres en sont aussi victimes.

De son côté, Zweig s’intéresse ensuite à Érasme, en qui il voit un modèle humaniste proche de ses conceptions. La neutralité de Zweig est cependant bientôt mise à mal, lorsque l’Autriche, à son tour, succombe à la répression politique. Des partisans de la Ligue républicaine sont mitraillés dans les banlieues ouvrières. Zweig lui-même est l’objet d’une perquisition de la police du régime austrofasciste, qui a raison de toutes ses hésitations. Il fait aussitôt ses valises et décide de quitter le pays, en février 1934. Il laisse tout derrière lui, persuadé, à juste titre et contre l’avis des siens, que le bruit des bottes n’ira qu’en augmentant. Ses rêves de paix s’évanouissent. Zweig quitte donc l’Autriche sans grand espoir d’y revenir.

Réfugié à Londres, Zweig entreprend une biographie de Marie Stuart. Le personnage l’intéresse, au même titre que Marie-Antoinette, dans la mesure où leurs deux destins illustrent le côté impitoyable de la politique, que Zweig a en aversion. Il entame également une liaison avec Lotte (Charlotte Elisabeth Altmann) (1908-1942), sa secrétaire, tandis que Friderike refuse de le rejoindre à Londres, jugeant non fondées les appréhensions de son époux. Elle et bien des amis, aveugles aux nuages toujours plus sombres qui s’accumulent au-dessus de l’Europe, lui reprochent d’agir en prophète de malheur.

Mais Zweig persiste dans ses craintes et ses intuitions. Il refuse de choisir son camp, comme Érasme en son temps, privilégiant la neutralité et la conscience individuelle à l’alignement sur un courant politique. Cette attitude prudente éloigne ses vieux amis, dont l’écrivain Joseph Roth et Romain Rolland, qui a épousé la cause du marxisme-léninisme.

En 1936 éclate la guerre d’Espagne. Zweig accepte alors l’invitation de se rendre au Brésil, laissant derrière lui une Europe divisée et troublée. Précédé par sa célébrité, Zweig est accueilli avec tous les honneurs. Lui-même est subjugué par la beauté de Rio de Janeiro et loge un temps au Copacabana Palace.

Il y entreprend la rédaction d’une nouvelle biographie. Elle est consacrée à l’explorateur Magellan, en qui Zweig voit un héros obscur, comme il les affectionne, demeuré fidèle à lui-même en dépit des embûches. Il termine l’ouvrage tant bien que mal, en proie à des tourments qui présentent tous les aspects d’une dépression.

De retour à Londres, Zweig suit l’actualité autrichienne de près. Ce qu’il appréhende depuis des années finit par se réaliser. Le 12 mars 1938, Adolf Hitler traverse la frontière et proclame l’annexion de l’Autriche. Zweig se voit ainsi dépossédé de sa nationalité autrichienne et devient un réfugié politique comme les autres. Désireux d’échapper aux brimades réservées aux expatriés et considéré comme ennemi quand la guerre éclate, Zweig demande, puis reçoit enfin son certificat de naturalisation britannique. Entre-temps, il a rompu avec Friderike et a épousé Lotte. C’est avec elle qu’il quitte l’Angleterre durant l’été 1940, juste avant le début des bombardements allemands sur Londres. Zweig cède de plus en plus au désespoir.

Comme pour compenser sa condition d’expatrié, il se plonge dans le travail. Avant de partir, il laisse un roman La Pitié dangereuse, paru en 1939. Il abandonne d’ailleurs derrière lui notes et manuscrits inachevés. Sa première escale est à New York, où sa condition d’Allemand lui attirera de l’hostilité. Il part pour le Brésil, pays qui lui avait fait une forte impression, et où il avait été bien reçu. Il est toujours accompagné de Lotte, dont la santé fragile commence à peser sur le couple.

Avec l’entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, Zweig perd de plus en plus espoir. Il n’en continue pas moins son œuvre, dont Le Joueur d’échecs, bref roman qui sera publié à titre posthume, et qui met précisément en scène un exilé autrichien que les méthodes d’enfermement et d’interrogatoire pratiquées par les nazis avaient poussé au bord de la folie. Au mois de février, en plein carnaval à Rio, il apprend la chute de Singapour, principale base militaire britannique en Extrême-Orient.

Hanté par l’inéluctabilité de la vieillesse, ne supportant plus l’asthme sévère de Lotte, et moralement détruit par la guerre mondiale en cours, il décide qu’il ne peut plus continuer à assister ainsi, sans recours, à l’agonie du monde. Il se rend à Barbacena, rend visite à l’écrivain Georges Bernanos, qui tente en vain de lui faire reprendre espoir.

Le 22 février 1942, après avoir fait ses adieux18 et laissé ses affaires en ordre (il laissera un mot concernant son chien, qu’il confie à des amis), Stefan Zweig met fin à ses jours en s’empoisonnant au Véronal (un barbiturique), en compagnie de Lotte qui refusa de survivre à son compagnon.

Source : Wikipédia.