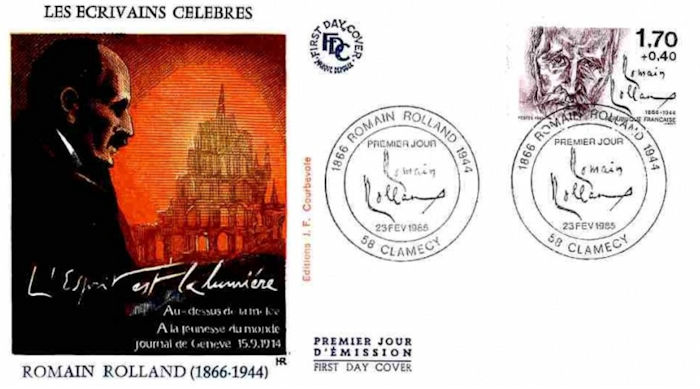

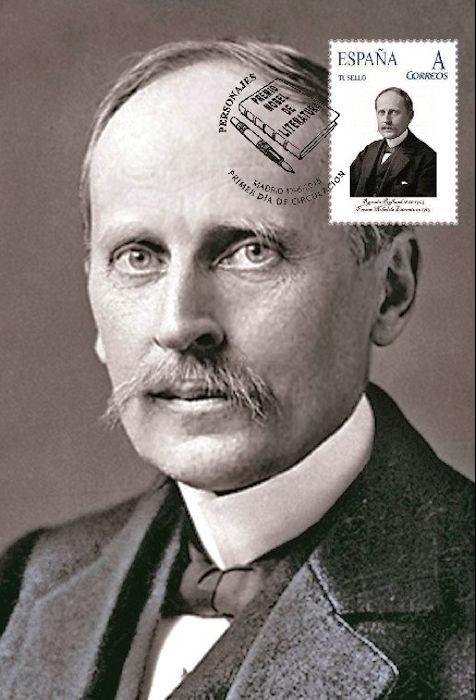

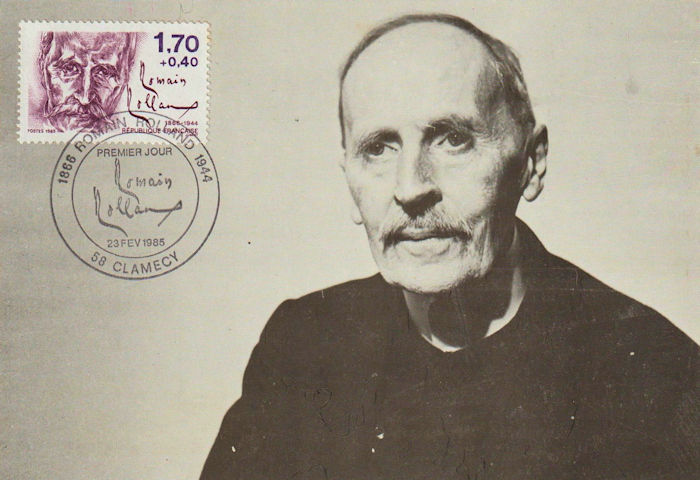

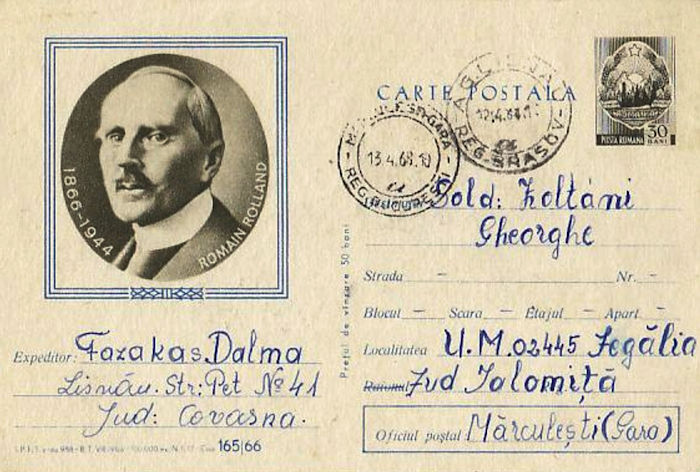

Romain Rolland, né à Clamecy (Nièvre) le 29 janvier 1866 et mort à Vézelay le 30 décembre 1944, est un écrivain français, lauréat du prix Nobel de littérature de 1915.

D’une culture forgée par la passion de l’art et de la musique (opéra, Michel-Ange, Scarlatti, Lully, Beethoven, amitié avec Richard Strauss) et le culte des héros, il chercha sa vie durant un moyen de communion entre les hommes. Son exigence de justice le poussa à souhaiter la paix « au-dessus de la mêlée » pendant et après la Première Guerre mondiale. Il est animé par un idéal humaniste et la quête d’un monde non violent, par son admiration pour Léon Tolstoï, grande figure de la non-violence, par les philosophies de l’Inde (conversations avec Rabindranath Tagore et Gandhi), l’enseignement de Râmakrishna et Vivekananda, par sa fascination pour ʿAbd-al-Bahāʾ (il y fait référence dans Clerambault), puis par le « monde nouveau » qu’il espérait voir se construire en Union soviétique.

Issu d’une famille de notaires, il compte dans son ascendance des paysans et des bourgeois aisés. Il passe ses quatorze premières années à Clamecy, où il accomplit d’excellentes études au lycée de la ville. En 1880, sa famille s’installe à Paris, où il suit les cours du lycée Saint-Louis puis du lycée Louis-le-Grand. Il est reçu à l’École normale supérieure en 1886, où il se lie avec André Suarès et Paul Claudel. Il est agrégé d’histoire en 1889.

Il passe ensuite deux ans à Rome, de 1889 à 1891, comme membre de l’École française de Rome, où sa rencontre avec Malwida von Meysenbug – qui avait été l’amie de Nietzsche et de Wagner – ainsi que la découverte des chefs-d’œuvre de l’art italien, sont décisives pour la construction de sa pensée. À son retour en France en 1892, il s’installe à Paris, épouse Clotilde Bréal et rassemble de la documentation pour ses thèses de doctorat. Les années suivantes, il enseigne l’histoire aux lycées Henri-IV et Louis-le-Grand. En 1895, il obtient son doctorat de lettres en soutenant une thèse sur « Les origines du théâtre lyrique moderne. Histoire de l’opéra en Europe avant Lulli et Scarlatti ». Il est chargé de cours d’histoire de l’art à l’École normale supérieure. En 1900, il organise à Paris le premier congrès d’histoire de la musique.

En 1901, il divorce et s’installe seul au 162, boulevard du Montparnasse à Paris (sur l’immeuble à cette adresse est aujourd’hui apposée une plaque commémorative). À partir de 1904, il enseigne l’histoire de la musique à la Sorbonne et dirige brièvement en 1911 la section musicale de l’Institut français de Florence. Son roman-fleuve Jean-Christophe, publié de 1904 à 1912, lui apporte la notoriété. En 1912, il démissionne de la Sorbonne pour se consacrer uniquement à son œuvre littéraire.

Romain Rolland est en Suisse lors de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Un bref instant il se déclare en faveur de la guerre contre l’Allemagne, mais il comprend très vite qu’elle est un « suicide » de l’Europe. Bouleversé à l’idée du déclin de l’Europe et n’étant pas mobilisable du fait de son âge (48 ans), il décide de ne pas quitter la Suisse. Outre son engagement au sein de la Croix-Rouge, domiciliée à Genève, il y demeure aussi afin de pouvoir librement diffuser ses œuvres. La plus célèbre est son appel pacifiste de 1914, Au-dessus de la mêlée, paru dans le Journal de Genève. Romain Rolland y condamne la violence. Restant « au-dessus de la mêlée », Rolland veut agir aussi bien vis-à-vis de la France que de l’Allemagne. En raison de ses idées, il est considéré par certains (fervents nationalistes ou non) comme un traître à son pays. Outre-Rhin en revanche, il passe presque inaperçu.

Cependant, la publication de ses articles, à Paris, a eu un large écho pendant la seconde moitié de la guerre : ils sont traduits en plusieurs langues — sauf en allemand. En novembre 1916, l’Académie suédoise décide de décerner à Romain Rolland le Prix Nobel de littérature de 1915, comme un hommage à l’idéalisme de sa production littéraire et à la sympathie et l’amour de la vérité avec laquelle il a décrit les différents types d’êtres humains.

Pour avoir critiqué les deux camps à propos de leur désir de poursuivre la guerre, de leur volonté d’obtenir une victoire destructrice, Rolland devient une figure non seulement du mouvement pacifiste international, mais aussi du mouvement de la Troisième internationale, aux côtés entre autres d’Henri Guilbeaux. En mai 1917, il adresse aux Russes un salut et une mise en garde :

« Que votre Révolution soit celle d’un grand peuple, sain, fraternel, humain, évitant les excès où nous sommes tombés ! »

En 1919, il rédige un manifeste et invite tous les travailleurs de l’esprit à le signer. Ce texte, la Déclaration de l’indépendance de l’Esprit, cherche à tirer les leçons de la guerre, en définissant une voie libre au-delà des nations et des classes.

En avril 1922, Romain Rolland s’installe en Suisse, à Villeneuve, au bord du lac Léman. Quoique de santé fragile, il continue à travailler à son œuvre littéraire, voyage en Europe, et entretient un très vaste réseau de correspondance avec des intellectuels du monde entier. Depuis 1906, et jusqu’à sa mort, il est en relations épistolaires et amicales avec Alphonse de Châteaubriant, malgré d’importantes divergences politiques. Il entretient également une correspondance avec Louis Aragon, Hermann Hesse, Richard Strauss, André Suarès, Stefan Zweig, Alain (Émile-Auguste Chartier), René Arcos et Jean Guéhenno jusqu’à sa mort, en 1944.

À compter de 1923, et jusqu’en 1936, il entretient une discussion avec Sigmund Freud sur le concept de sentiment océanique que Romain Rolland puise dans la tradition indienne qu’il étudie alors avec ferveur. La même année, il préside à la fondation de la revue Europe, avec des membres du groupe de l’Abbaye, notamment René Arcos.

En 1924, son livre sur Gandhi contribue beaucoup à faire connaître ce dernier (qu’il rencontrera à Villeneuve en 1931), et son engagement pour la non-violence. Par l’entremise du poète hondurien Froylán Turcios, il entretient des relations avec Augusto Sandino, qui dirigeait alors une guérilla contre l’occupation du Nicaragua par les États-Unis.

Cependant, Romain Rolland finit par se détourner de la non-violence, qui n’apporte pas de remède à la montée des fascismes en Europe (fascisme en Italie, NSDAP en Allemagne, franquisme en Espagne…). À partir de 1930, il s’engage en faveur de la défense de l’URSS, et d’autant plus lorsqu’Hitler arrive au pouvoir en Allemagne (30 janvier 1933). En 1934, Romain Rolland épouse Maria Cuvilier (citoyenne russe de mère suisse, devenue Koudacheva après son mariage en 1916 avec le comte Koudachev, mort en 1919). Il accomplit avec elle un voyage à Moscou en 1935, à l’invitation de Gorki. Au cours de ce périple, il rencontre Staline. Il est l’un des fondateurs du mouvement pacifiste Amsterdam-Pleyel. Il est aussi un compagnon de route des débuts du Front populaire : une grande fête est organisée à la Mutualité pour fêter ses soixante-dix ans, le 31 janvier 1936. Michel Winock fait de cet événement l’acte de naissance du Front populaire ; ensuite, sa pièce de théâtre Le 14 juillet est rejouée au Théâtre de l’Alhambra à Paris, dans ce contexte, en juillet 1936. Sa participation aux articles de presse et comités antifascistes est remarquablement active dans la période.

Cependant, les procès de Moscou (août 1936 – mars 1938), puis le pacte germano-soviétique en août 1939, le convainquent peu à peu de s’éloigner de l’action politique. En mai 1938, il a quitté la Suisse pour venir s’établir à Vézelay, en 1939 il préside le Comité mondial contre la guerre et le fascisme avec Paul Langevin. Puis sa maison de Vézelay tombe en zone occupée en 1940. Pendant l’Occupation, Romain Rolland garde le silence et poursuit son travail. Il reçoit en février-mars 1940 Jean-Richard et Marguerite Bloch, en septembre 1941 le jeune juif résistant Elie Walach, Éluard et Nusch en février-mars 1942 ou encore Charles Vildrac et René Arcos. Il tient son Journal, publié en 2012, et termine en 1940 ses Mémoires. Il met également une touche finale à ses recherches musicales sur Beethoven. Enfin, il écrit Péguy, paru en 1945, dans lequel ses souvenirs personnels éclairent la réflexion d’une vie sur la religion et le socialisme.

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.