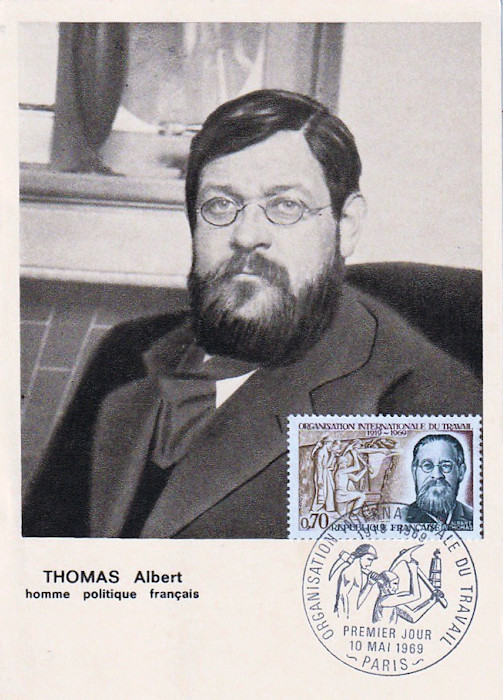

Albert Thomas, né à Champigny-sur-Marne le 16 juin 1878 et mort à Paris le 8 mai 1932, est un homme politique français qui se distingue lors de la Première Guerre mondiale comme organisateur de la production d’armements et du travail ouvrier en temps de guerre. Il devient par la suite le premier directeur du Bureau international du travail à Genève.

Militant syndicaliste et coopérateur, membre de la Fédération nationale des coopératives de consommation, proche du monde ouvrier, créateur en 1902 de la section locale du Parti socialiste français, membre en 1903 de la société coopérative campinoise La Travailleuse, il débute en politique en mai 1904 comme conseiller municipal socialiste de Champigny (dont il devient plus tard maire), avant d’être élu député socialiste de la Seine en 1910 (2e circonscription de Sceaux) et réélu en 1914. Il est rapporteur en 1912-1913 pour le budget des chemins de fer dont il prône la nationalisation.

Lors de son premier conseil municipal en tant que maire de Champigny, le 28 mai 1912, il déclare : « J’éprouve (…) une joie vive à voir coude à coude fraternellement unis autour de cette table des membres de ces vieilles familles de cultivateurs (…) et ceux qui tard venus, commerçants, employés, ouvriers, tous émigrés de la Grande Ville, nous ont apporté les idées d’avant-garde, les idées de progrès et d’émancipation sociale ». Déjà en 1908, il avait pour la banlieue de grandes vues : il avait consacré à la démolition des fortifications et à l’utilisation de l’espace ainsi libéré une brochure, dans laquelle il demandait avec passion qu’on installe des jardins offerts aux promeneurs ouvriers. Il militait pour la départementalisation de l’agglomération, ce qui n’arrive que bien plus tard.

Devenu maire de Champigny, il applique son programme : contrôle plus serré du budget communal, abrogation des octrois, mise en règle des services techniques et création de nouveaux services municipaux, institution d’un statut du personnel communal, création de nouvelles classes dans les écoles, d’un service de médecine scolaire et institution de cours complémentaires gratuits et la construction d’un dispensaire, de bains-douches et d’un musée.

Entre 1912 et 1914, Albert Thomas réalise quelques-uns de ses projets : adoption d’un statut progressiste pour le personnel communal, rénovation des écoles, ouverture d’un service d’offres et de demandes d’emploi, d’une soupe populaire. Proche de Jaurès, il apparaît comme intelligent, précis et brillant, défendant ses idées sociales sur la durée du travail, les pensions de retraites, la politique minière ; mais c’est après la déclaration de guerre qu’il s’impose comme gestionnaire remarquable, à 36 ans. Viviani lui confie le sous-secrétariat d’État à l’artillerie et à l’équipement militaire dans son cabinet du 26 août 1914. Il conserve ce même portefeuille dans le cabinet Briand du 29 octobre 1915 (les munitions étant substituées à l’équipement militaire). Ce sous-secrétariat d’État est converti pour lui en ministère de l’Armement et des Fabrications de guerre dans le cabinet Briand du 12 décembre 1916.

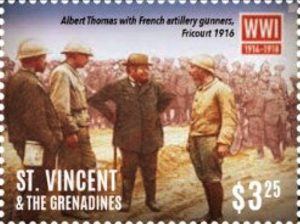

Depuis le siège de son ministère à l’hôtel Claridge, avenue des Champs-Élysées, il organise et coordonne la production nécessaire à l’armée française. À cette fin, il entre en contact étroit et constant avec nombre d’industriels de premier plan dont Robert Pinot, secrétaire général du Comité des forges et futur représentant patronal au conseil d’administration du BIT, Henri de Peyerimhoff, secrétaire général du Comité central des houillères de France, Louis Renault ou encore René P. Duchemin, qui devint président de la CGPF (Confédération générale de la production française). L’Union Sacrée lui permettait de faire travailler ensemble dirigeants industriels et syndicaux, sans sacrifier l’impératif de production à la protection des travailleurs, qu’il visite fréquemment dans les usines et harangue dans des discours patriotiques. Ce reproche, Richard Kuisel le développe en comparant les méthodes du socialiste avec celles de son successeur, Louis Loucheur : « Alors que l’équipe de Thomas, sans expérience administrative ou industrielle, se souciait beaucoup de protéger les intérêts des travailleurs, estime-t-il, les dirigeants d’industries et techniciens qui entouraient Loucheur se concentrèrent sur l’amélioration de la production ». Réélu député de la Seine en 1914, il est député du Tarn de 1919 à 1921. Puis, c’est la carrière internationale en tant que premier directeur du Bureau International du Travail à Genève.

Les socialistes entrent au gouvernement, lequel en septembre 1914 charge Albert Thomas, alors âgé de 36 ans, de coordonner les chemins de fer, l’État-Major et le ministère des Travaux publics. Le train doit apporter au plus vite armes, munitions et troupes fraîches sur un front qui s’étend rapidement, alors que l’armée allemande envahit déjà le Nord de la France, qui abrite l’essentiel du charbon et de la richesse industrielle française. C’est Aristide Briand qui rappelle en effet le sous-lieutenant Thomas du 78e régiment d’infanterie territoriale où il est affecté en août 1914, lui ayant promis dès le 13 : « Nous ne perdons pas de vue votre cas. Nous faisons des démarches pour obtenir que l’on vous emploie utilement. » Trois jours plus tard en effet, Albert Thomas est convié par arrêté des ministres de l’Intérieur et de la Guerre à participer aux travaux de la commission supérieure de la main-d’œuvre et du ravitaillement, présidée par Aristide Briand. C’est un autre socialiste, Léon Blum, chef de cabinet du ministère des Travaux publics, qui signe l’autorisation de déplacement du député mobilisé.

On ne sait pas à quelle date Louis Renault et Albert Thomas se sont rencontrés. Dans une lettre de 1918, Louis Renault évoque « notre vieille amitié » en s’adressant à son vieux complice. Au cours de l’été 1914, Albert Thomas retrouve Louis Renault à la faculté des lettres de Bordeaux où se réunissent tous les quinze jours les représentants de l’État et de l’industrie privée. Le 7 septembre, Briand, Thomas et Renault, s’accordent quelques heures de détente à Herqueville, villégiature de Louis Renault en Normandie. Ils s’accordent sur le fait de donner à la France les armes qu’elle demande. Les centres de production sont situés dans les régions envahies ou dans les zones des armées. Les usines de fonte malléable indispensable pour la fabrication des culasses de moteur se trouvent dans les Ardennes, la production d’aluminium dans la région de Creil. Pour remplacer ces fournisseurs, Louis Renault a décidé de créer des fonderies à Billancourt. On manque de magnétos pour les moteurs d’avion. Le constructeur fait réquisitionner à son profit les ateliers de la société Bosch, ce qui lui permet de développer la Société d’éclairage électrique des véhicules (SEV).

Les 8 et 9 août, Renault est convoqué par le ministre de la guerre Messimy qui l’envoie voir le général Ronneaux puis le général Mangin à qui il demande si un obus est de l’embouti. Mangin l’envoie à Bourges observer le mode de fabrication des obus. Il constate : « Il est impossible de faire des obus autrement que par décolletage ». Louis Renault retourne en région parisienne où il rencontre le colonel Obrecht, directeur de l’arsenal de Puteaux. En l’espace d’une nuit, les vingt premiers obus bi-bloc sont fabriqués à Billancourt. Le 25 août, Louis Renault reçoit l’ordre de replier ses installations sur les usines Rochet-Schneider de Lyon. Il faut douze trains pour réaliser ce déménagement. Par la suite Louis Renault participe tous les mois aux réunions des fabricants d’obus et de matériel lourd, présidées par le ministre de la guerre ou de l’armement. Il dirige en outre le groupement des constructeurs français d’armes portatives, de moteurs d’avion et de chars de combat. Enfin, il intègre plusieurs commissions consultatives comme celle consacrée à l’artillerie d’assaut. En août 1915, André Citroën, Louis Renault, et Robert Pinot prennent successivement la parole pour organiser le contrôle du personnel à l’intérieur des usines ; Albert Thomas n’est pas seul à travailler sur le sujet de l’armement.

Soutenu par une meilleure organisation des pouvoirs publics, Renault produit plus de 36 000 obus de 75 par jour en août 1915, devant le groupe Marine de l’État avec deux fois moins d’obus produits, Schneider qui se contente de 6 500 obus et Saint Étienne en queue avec 800 obus. Les difficultés d’approvisionnement en métal et la nécessité de répartir les efforts sur d’autres matériels entraînent une baisse générale de la production à la fin de 1915. Renault fournit pourtant la moitié des obus livrés à l’armée par le groupe de Paris.

Louis Renault se plaint des lourdeurs administratives, il appelle l’attention d’Albert Thomas sur les difficultés dues aux retards des transports, conseille d’aménager les quais de Seine pour faciliter les déchargements de charbon et propose d’étudier le travail de nuit afin d’activer l’acheminement de l’acier par voie fluviale. À différentes reprises, les fabrications de guerre sont sur le point d’être arrêtées faute de matières premières. Au cours de l’hiver 1916-1917, la situation paraît critique. Billancourt n’a plus d’acier pour fabriquer des moteurs d’avion, les tracteurs d’artillerie ou les canons à longue portée : « Des chiffres comme ceux que Renault me soumet sont tout simplement effrayants », écrit Albert Thomas au service des Forges.

L’administration, en particulier la douane portuaire est débordée. Au mois de novembre 1916, la situation des déchargements à Nantes est telle que les Anglais menacent de retirer leurs bateaux et d’interrompre les livraisons. En décembre, 90 000 tonnes d’acier sont entreposées dans les usines consommatrices, mais 170 000 attendent encore dans les ports et dans les parcs de stockage. Pendant la même période, il faut sept semaines pour acheminer des pièces de Saint-Étienne à Billancourt pour la construction de canons Filloux.

À l’issue d’une réunion au ministère de la guerre, Louis Renault suggère d’entretenir plusieurs parcs de camions pour assurer le transit vers la capitale. Enfin, dans le but de lutter contre les pénuries d’énergie, il propose de limiter la consommation privée à un taux mensuel déterminé par l’administration. Cette étroite collaboration prend les formes les plus diverses : Albert Thomas souhaite-t-il décentraliser les principales industries de guerre de la région parisienne ? Louis Renault achète des terrains au Mans pour y construire une usine. Le même ministre entend-il lutter contre la pénurie d’acier qui sanctionne gravement les fabrications ? Le patron de Billancourt crée la société des Aciéries de Grand-Couronne et installe des ateliers à Saint-Michel-de-Maurienne. La volonté d’intégrer les fabrications, qui anime le constructeur depuis longtemps, coïncide avec les impératifs de la défense nationale. En effectuant ses opérations, Louis Renault ne cherche pas uniquement la rentabilité. Dès 1919, il abandonne la présidence de Grand-Couronne à Marcel Dumuis, représentant des Forges et Aciéries de Firminy ; deux ans plus tard, il liquide la totalité de ses actions.

Les qualités d’organisateur d’Albert Thomas sont remarquées par le ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, qui lui confie en octobre 1914 l’organisation de la production du matériel de guerre. Confronté à l’urgence et aux enjeux les plus stratégiques, il doit mobiliser le réseau industriels, des mines et des transports et faire passer la production de 13 500 obus par jour à au moins 100 000. Il fait rapatrier du front les ouvriers spécialisés, appeler en renfort les femmes qui ne sont pas déjà mobilisées par la guerre et fait venir des ouvriers des colonies. Il met en place à cet effet le Service ouvrier le 10 juin 1915.

Du 18 mai 1915 au 12 décembre 1916, Albert Thomas est sous-secrétaire d’État de l’Artillerie et des Munitions à l’équipement militaire. Travailleur acharné, il contribue aux Conseils des ministres et aux réunions interalliées. Il s’appuie sur les services du ministère et sur deux collaborateurs et amis, François Simiand, adjudant de territoriale affecté au sous-secrétariat et Mario Roques, rappelé du front pour le cabinet du ministre, ainsi que sur quelques collaborateurs, dont Émile Hugoniot, ingénieur au Service industriel du cabinet, Maurice Halbwachs ou William Oualid10. Avec eux, il mobilise non seulement les grandes entreprises, mais aussi les petits industriels pour répondre aux besoins qui deviennent énormes de la guerre.

Mi-1915, le G.Q.G. fait face à une guerre qui s’installe et à un ennemi qui bénéficie déjà des canons de gros calibres et de munitions. La France dispose d’une production maximale de 700 obus par jour de gros calibre, le G.Q.G en demande urgemment 50 000 par jour, soit 70 fois plus. Le G.Q.G. n’hésite pas, en dehors de toute règle comptable, à passer parfois les commandes de matériels directement auprès des industriels. En quelques semaines, le nouveau ministre persuade les industriels d’agrandir leurs usines et d’accepter les commandes, qui seront honorées alors que la production du charbon, qui s’était effondrée après les grandes grèves du début du siècle, est en pleine croissance, de même que la métallurgie. Toutefois, la création de l’arsenal de Roanne le 13 octobre 1916, tentative de création d’une filière d’armement étatisée, se solde par un demi-échec. En décembre 1916, l’industriel Louis Loucheur rejoignit le gouvernement pour seconder Albert Thomas, en reprenant les anciennes fonctions de ce dernier comme sous-secrétaire d’État à l’Artillerie. Entouré lui aussi d’une équipe d’experts soudée – cette fois il s’agissait d’ingénieurs – il entreprit de mettre en place aux côtés d’Albert Thomas – et parfois en concurrence et conflit avec lui notamment sur les questions sociales – ce qu’il appelait la production totale, afin notamment de satisfaire le besoin toujours croissant en artillerie lourde. Lorsque Thomas quitta le gouvernement, c’est Louis Loucheur qui reprit le ministère de l’Armement, assurant ainsi la continuité. Les résultats du travail d’Albert Thomas et de Louis Loucheur furent tels que la France vendait même des armes et des munitions à ses alliés. Alors qu’avant la guerre, environ 50 000 ouvriers travaillaient dans le secteur de l’armement, ils étaient 1,7 million en 1918. Parmi ceux-ci, il y avait 420 000 à 430 000 ouvrières.

Dès le début du conflit, le ministre de la Guerre Alexandre Millerand convoque les représentants des établissements privés du Creusot et de Saint-Chamond pour forcer la production des obus de 75 car on pense alors gagner rapidement la guerre de mouvement avec cet armement. Le 20 septembre 1914, le ministre réunit les patrons de l’industrie d’armement et leur précise que le salut du pays exige sans aucun délai la fabrication journalière de 100 000 obus de 75. Puis la guerre de tranchées avec ses tentatives de percée des lignes adverses valorise des canons plus lourds ou de plus longues portées. En 1915 et 1916, les demandes se font pour du 75 mais aussi désormais pour des obus de 155. L’état-major exige maintenant la fourniture quotidienne de 200 000 obus de 75 et de 50 000 obus de 155. On se plaint de demi-préparations d’artillerie avant l’attaque. À Verdun, les Allemands ont lancé pendant des mois 150 tonnes de projectiles par kilomètre carré et par jour et jusqu’à 300 les jours d’attaque, tandis que les Français arrivaient à peine, aux heures les plus critiques, à fournir 200 tonnes pendant le même temps. Aussi presse-t-on la fabrication déjà en cours du canon de 105 à longue portée, et l’on met en construction toute une série de matériels nouveaux comprenant surtout des bouches à feu de gros calibre. Un rapport présenté à la commission du Budget par Albert Lebrun à l’occasion du vote des crédits provisoires du 2e trimestre de 1916 indique que les réserves disponibles n’assurent l’approvisionnement qu’à très court terme et les usines sont dépassées par les commandes. Concernant l’obus de 155, les chiffres indiqués ont été atteints en utilisant la fonte aciérée, composition métallique moins coûteuse que l’acier pur, car elle emprunte à la fonte ses qualités de fusibilité et à l’acier incorporé ses qualités de résistance. L’économie d’acier effectuée permet de gagner du temps.

Le Comité des Forges, constitué en syndicat professionnel de la métallurgie en 1884, apporte à l’ensemble de l’industrie privée sa puissance, son autorité et son soutien. Albert Thomas le sait, et n’ignore pas que les usines patronales disposent d’une souplesse d’adaptation supérieure à celle des ateliers d’État, parce qu’elle ne souffrent pas comme ces derniers de la rigueur paralysante du formalisme administratif. Les premières mesures industrielles consistent pour Albert Thomas à dynamiser la production privée. Reprenant l’idée de Millerand, il structure l’industrie munitionnaire en un certain nombre de régions – d’abord neuf, puis quinze. Chacune, avec à sa tête un chef de groupe provisoire qui a pour mission de procéder au recensement de ses ressources en outillage et en matières premières et de distribuer le travail de façon à utiliser toutes ces installations, même les plus réduites, pour augmenter au maximum la production.

Le sous-secrétaire d’État signe dans cette intention en octobre 1915 un décret ordonnant aux industriels de déclarer leur équipement en presses, tours et marteaux-pillons. Problèmes : la grande majorité des petits ateliers pratique l’usinage d’obus par perforation au tour de tronçons cylindriques d’acier, le creux recevant la charge explosive, mais ce procédé qui est le seul à portée du plus grand nombre d’ateliers dépourvus de presses et de matériel de forgeage, gaspille une énorme quantité de déchets métalliques ; les étapes successives de la fabrication contraignent à transporter les ébauches d’obus d’une usine à une autre, ce qui impose des transports coûteux en temps et en argent. Albert Thomas s’en souvient au moment de construire l’arsenal de Roanne.

Pour assurer un approvisionnement régulier en matières premières (fer, houille), Albert Thomas laisse au Comité des Forges la responsabilité de négocier pour l’ensemble des industriels les achats à Londres. Le ministère est conduit à prendre en main autoritairement le contingentement et la tarification : les intermédiaires sous-traitants se sont multipliés, appâtés par les bénéfices faciles, et sont passés de fournisseurs à profiteurs de guerre. Une société munitionnaire constituée avec un capital inférieur à 200 000 F peu avant la guerre, annonce dans son exercice de 1916 deux millions six cent mille francs de bénéfice net.

En 1917, l’État inaugure en même temps l’impôt sur les bénéfices industriels et l’impôt sur le chiffre d’affaires. L’impôt sur les bénéfices exceptionnels de guerre, contribution exceptionnelle, à laquelle Albert Thomas a pensé dès l’automne 1915, a été votée le 1er septembre 1916 avec, disposition tout à fait inhabituelle, un effet rétroactif au 1er août 1914. L’impôt prévu doit être de 50 % sur les bénéfices exceptionnels. Il lui est ajouté une tranche supplémentaire de 60 % en 1916 ; d’autres, 70 %, 80 %, à partir de 1917. L’assiette n’est pas aisée à établir pour une usine neuve, on ne peut comparer avec les bénéfices antérieurs du temps de paix, alors on décide que les bénéfices « normaux » ne doivent pas dépasser 6 % du capital. La commission parlementaire d’examen des conditions de certains marchés de guerre, instituée en décembre 1915, avait cependant admis la possibilité de larges amortissements sur les capitaux d’industries devant disparaître à la fin des hostilités. Que voulait dire « larges amortissements » ? Dans le même temps, l’État prenait du retard dans ses paiements, annulait ses commandes en cours et refusait de payer les stocks d’obus encore à livrer au moment de l’Armistice.

Albert Thomas ne doit pas seulement mettre à contribution l’industrie privée. Il doit aussi se servir des établissements d’État qui se répartissent au moment de la guerre en trois types : 1/ des parcs d’artillerie de corps d’armée et de place, qui assurent l’entretien du matériel et des approvisionnements destinés respectivement aux formations de campagne et aux places de guerre. 2/ des services spéciaux comprenant la Direction et inspections des forges, l’école centrale de Pyrotechnie de Bourges, la poudrerie militaire du Bouchet, les cartoucheries d’Alger et de Valence. 3/ des établissements industriels de production : les ateliers de fabrication de Besançon, de Toulouse et de Vincennes ; les manufactures d’armes de Chatellerault, de Saint-Étienne (la plus ancienne, créée en 1764) et de Tulle ; les ateliers de construction de Bourges (anciennement fonderie de canons), de Douai, de Puteaux ; les trois Ateliers de construction munitionnaire de Rennes, de Lyon et de Tarbes ; enfin l’entrepôt de réserve générale de matériel et de munitions de Bourges. Pour tenter de répondre à des besoins munitionnaires croissants durant l’année 1915, sept nouvelles fabriques de munitions apparaissent à Castres, Grenoble, Vénissieux, Moulins, Montluçon, Juvisy et Saint-Pierre-des-Corps, représentant un investissement total de 28 millions. Construites à titre provisoire, elles sont gérées comme de véritables annexes d’établissements déjà existants, et appelées à disparaître après la paix.

Albert Thomas a su recruter la bonne personne avec l’ingénieur Émile Hugoniot qui soutient le principe de grosses usines capables d’assurer une production abondante et des prix de revient économiques. Dès janvier 1915, Hugoniot eut l’idée d’utiliser des tournures produites lors de la fabrication des obus par forage, en les transformant au four électrique, soit en acier, soit en obus coulés directement, afin de cesser les gaspillages. Les tournures étaient jetées jusqu’ici comme irrécupérables. Hugoniot devint le centralisateur de l’information à l’intention de tous les industriels afin qu’un même programme de fabrication ne soit pas étudié séparément par les industriels, chacun inventant sa solution. Il vient de suivre avec intérêt la réussite d’André Citroën au quai de Javel et se dit convaincu qu’il faut tout subordonner au processus de fabrication industrielle.

En juin 1915, Hugoniot suggère à la direction d’artillerie une usine d’emboutissage d’obus par utilisation directe de chute d’eau à Cernon dans l’Isère. Il s’agit d’utiliser la pression de l’eau directement sur les presses et d’éviter ainsi tous les intermédiaires jusqu’alors indispensables (turbines, alternateurs, transformateurs, lignes à haute tension). L’usine d’État de Servette, près de Chapareillan dans l’Isère, est terminée en cent jours et produit à partir d’avril 1916 15 000 emboutis par jour, comme prévu. L’usine a coûté 2 000 000 F et est amortie grâce aux économies d’acier, de matériels et d’électricité. Cette réussite n’est pas étrangère à la signature par Poincaré en décembre 1916 d’un décret décidant pour la durée des hostilités le transfert au ministère de l’aménagement et de l’utilisation des forces hydrauliques sur les cours d’eau non navigables ni flottables.

La mise en service de la centrale d’État de Saint-Pierre-des-Corps en mars 1916, conçue pour fabriquer des emboutis d’obus de 75, alarme aussitôt Albert Thomas car des rapports établissent qu’elle ne produit au bout de trois mois que le dixième prévu. Il envoie Hugoniot qui s’installe le 5 mars 1916 et organise l’usine de manière à respecter les flux de productions. Dès juin 1916, l’usine produit plus de 30 000 obus par jour. Il a fait venir des collaborateurs de l’industrie civile et a su stimuler le personnel par des primes de rendement. En août 1916,avec le soutien d’Hugoniot, André Citroën propose à Albert Thomas la réalisation d’une usine munitionnaire ultramoderne structurée selon l’organisation scientifique du travail de Taylor, accompagnée d’une cité ouvrière pour 4500 personnes. Albert Thomas fait la sourde oreille quand on lui propose l’implantation d’une seconde usine près de l’usine Citroën du quai de Javel, trop proche du front et surtout une manière pour le privé d’exploiter les largesses de l’État. Le 3 septembre 1916 Albert Thomas fait part verbalement à Émile Hugoniot de sa décision de créer un arsenal d’État à Roanne. Hugoniot se met immédiatement au travail sans attendre une confirmation écrite et les autorisations officielles.

Albert Thomas vient juste d’être élu député du Tarn lorsque, en novembre 1919, à Washington, à la première session de la Conférence internationale du Travail (à laquelle il n’est pas présent), le conseil d’administration du BIT le choisit pour diriger le Bureau. À partir de cet instant, Albert Thomas se consacre entièrement à l’action du BIT.

Albert Thomas impulse dès le début une forte dynamique à l’Organisation. En quelques années, il crée, à partir d’un petit groupe de fonctionnaires installé dans une résidence privée à Londres, une institution internationale forte de 400 personnes, avec son propre bâtiment à Genève. Au cours des deux premières années, 16 conventions et 18 recommandations internationales du travail sont adoptées. À partir de 1920, le BIT lance un programme ambitieux de publications, qui comprend le Bulletin officiel, la Revue internationale du Travail (mensuelle) et divers autres périodiques et journaux. En tant que directeur général, Albert Thomas veille personnellement au recrutement d’une équipe internationale appelée à constituer le secrétariat de l’Organisation. Le rôle moteur de Albert Thomas a contribué à donner du BIT l’image d’une entité débordante d’enthousiasme et d’énergie.

Une opposition commence bientôt à se manifester, et l’optimisme qui prévalait au lendemain de la guerre cède le pas au doute et au pessimisme. Certains membres tentent de restreindre les pouvoirs et les activités de l’Organisation. Tout d’abord, il y a ceux qui estiment que la Conférence va trop loin et trop vite dans la production de conventions et de recommandations. Les gouvernements et parlements nationaux ne peuvent pas suivre. Devant le nombre décevant de ratifications, Albert Thomas se résout à donner un coup d’arrêt à la surproduction d’instruments.

Puis, le programme de publications du Bureau fait l’objet de critiques ; on reproche à ses travaux de recherche un manque d’objectivité et d’impartialité. Parallèlement, des initiatives visent à restreindre le champ de compétence du BIT. En 1921, le gouvernement français soutient qu’il n’est pas de la compétence de l’OIT de traiter de questions agricoles, et la Cour permanente de justice internationale est priée de rendre un avis consultatif sur la question. La Cour conclut que la compétence de l’OIT s’étend à la réglementation internationale des conditions de travail des personnes employées dans l’agriculture, rejetant ainsi une interprétation restrictive de la Constitution. D’autres tentatives pour amener la Cour à restreindre le champ d’action de l’OIT échouent également en 1922 et 1926.

Une autre grande difficulté apparaît à propos du financement de l’Organisation. Selon la Constitution, le BIT dépend de la Société des Nations pour son financement, mais, pour toutes les questions de politique générale, la Constitution prévoit l’indépendance totale du BIT. En 1923, un groupe de gouvernements s’emploie, au sein du Conseil d’administration à ramener le budget du BIT à environ 1 400 000 dollars, qui sera établi comme niveau standard pour le Bureau.

Cette restriction du budget a rendu nécessaires une stabilisation et une consolidation des programmes et activités du BIT. Il en a résulté une réaction en chaîne positive. Entre 1922 et 1931, la Conférence continue de siéger chaque année, mais n’adopte que 15 conventions et 21 recommandations. Cette limitation de l’activité normative de l’OIT permet aux gouvernements nationaux de consacrer toute l’attention voulue à l’incorporation des dispositions des accords internationaux dans les lois et réglementations nationales. De plus en plus de pays ratifient les conventions de l’OIT, et les normes de l’Organisation commencent à exercer une véritable influence, qui se traduit par des améliorations des conditions de vie et de travail. En 1926, la Conférence internationale du Travail réalise une innovation importante en instituant un système de contrôle de l’application de ses normes, celui-là même qui est en place aujourd’hui. Elle crée la commission d’experts, composée de juristes indépendants chargés d’examiner les rapports des gouvernements, qui présente chaque année son propre rapport à la Conférence.

La stabilisation des programmes fondamentaux n’induit aucunement une stagnation. En tant que directeur général, Albert Thomas continue d’inciter son personnel à saisir chaque occasion de promouvoir les objectifs de l’OIT. Il est un fervent adepte de la politique de présence et passe une grande partie de son temps à voyager, à la recherche d’appui pour les objectifs et les fonctions de l’Organisation. Il se rend dans tous les pays européens, dans des pays d’Amérique du Nord et du Sud, en Chine, au Japon. Face à la Grande Dépression, il préconise une politique de grands travaux coordonnée à l’échelle européenne, afin de résorber le chômage et d’encourager les échanges et la fraternisation des travailleurs de toutes nationalités. À cet effet, il soutient activement les travaux du Comité d’Études pour l’Union Européenne au sujet d’un réseau électrique communautaire, et s’efforce de les faire converger avec le projet de lignes à haute tension trans-européennes de l’Organisation des Communications et du Transit (OCT). Cherchant à braver les réticences protectionnistes, il fonde en 1931 à Genève le Bureau International des Autoroutes, rassemblant des ingénieurs de toute l’Europe, en vue d’établir un plan continental cohérent d’infrastructures. En 1932, après avoir affirmé pendant treize ans la forte présence de l’OIT dans le monde, Albert Thomas meurt à l’âge de 54 ans.

Source : Wikipédia.