Nouméa, principale ville portuaire de Nouvelle-Calédonie, est le chef-lieu de cette collectivité d’outre-mer française au statut spécifique et de la Province Sud, située sur une presqu’île de la côte sud-ouest de la Grande Terre.

D’importance moyenne à l’échelle française (94 285 habitants en 2019), même en comptabilisant sa banlieue et sa couronne périurbaine (182 341 habitants), Nouméa est la plus grande ville francophone d’Océanie devant Papeete, et l’une des plus importantes de la France d’outre-mer (la troisième, après Saint-Denis et Saint-Paul de La Réunion). Elle est la 46e commune la plus peuplée en France et le Grand Nouméa correspond à la 53e aire urbaine française (la quatrième d’outre-mer, après celles de Pointe-à-Pitre-Les Abymes en Guadeloupe, de Mamoudzou à Mayotte et de Saint-Denis à La Réunion).

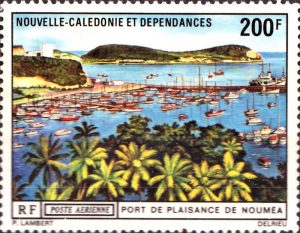

Nouméa reste l’une des villes les plus industrialisées de l’Outre-mer français, par le biais surtout de l’usine de transformation de nickel de Doniambo, mais aussi par la présence d’un réseau assez dense de petites industries produisant pour le marché local, surtout dans les secteurs de l’agroalimentaire et des biens intermédiaires. Mais l’économie est avant tout tertiaire, avec une présence importante des fonctions et services publics d’État, de la Nouvelle-Calédonie, de la Province Sud et de la ville. Les activités touristiques, bien que peu développées comparativement à d’autres agglomérations d’Océanie ou de l’outre-mer français, sont surtout balnéaires et concentrées dans les baies au sud de la presqu’île, ce qui vaut à Nouméa d’être comparé par les visiteurs et les guides à un « petit Nice ». De même, la présence de boutiques de luxe ou d’habillement dans son centre-ville, ses bistrots, restaurants et boulangeries lui ont valu le surnom touristique de « Paris du Pacifique » ou « petit Paris ». Ces deux surnoms sont toutefois très peu utilisés par la population locale.

La préhistoire de Nouméa reste encore peu connue, transmise par quelques découvertes archéologiques, les récits faits par les premiers Européens ayant pris contact avec les populations locales et une tradition orale construite autour de conflits coutumiers et politiques qui divisent les clans kanaks de l’aire Djubéa-Kaponé.

Plusieurs campagnes de fouilles archéologiques ont été entreprises dans la presqu’île de Nouméa, révélant un peuplement avant l’installation des Européens. La présentation des différents sites archéologiques calédoniens, et donc nouméens, ont fait l’objet d’une description exhaustive dans la thèse de l’archéologue néo-calédonien, ancien directeur du département d’Archéologie du Territoire, Christophe Sand : La Préhistoire de la Nouvelle-Calédonie; contribution à l’étude des modalités d’adaptation et d’évolution des sociétés océaniennes dans un archipel du sud de la Mélanésie.

La première série de fouilles fut réalisée en 1955 par les Américains Edward W. Gifford et Richard Shutler Jr. de l’université de Californie à Berkeley, terminant ainsi la première campagne archéologique menée en Nouvelle-Calédonie et entamée par les deux hommes en 1952. Les fouilles, réalisées dans le sud de la presqu’île (Anse Vata, site de l’hippodrome, Ouen Toro, Baie de l’Orphelinat), révélèrent la présence de plusieurs sites d’habitats ainsi que des vestiges de différentes natures (four sur le site no 19 du Ouen Toro, couche de pierres brûlées, charbon et sol noir attestant de la présence de feux, restes humains correspondant peut-être à des sépultures). De tels vestiges ont également été retrouvés à Nouville, mais aucun n’a été daté avec précision.

Une fouille de sauvetage menée en 1993 à la Pointe Magnin (extrémité sud de la péninsule) lors du chantier de construction de l’hôtel Méridien permit aux archéologues François et Anne-Marie Sémah et Hubert Forestier de faire ressortir des trous de poteaux, des déchets de cuisine, des couches de cendre et plusieurs tessons de poterie. Ces dernières ont été datées du Ier millénaire, aux alentours de l’an 700.

Des tessons de céramique, des morceaux de coquillages ou de pierres taillées ont été retrouvés de manière plus disparate à divers endroits de la presqu’île (Tina sur mer, Ouen Toro, parc forestier où se trouvent les traces d’un village avec des vestiges de tertres de cases). L’analyse de la plupart des poteries, notamment celles du parc forestier ou de poteries dites à « pustules » témoignent d’une période plus récente, peut-être même d’une période contemporaine à l’arrivée des Européens.

Les populations des alentours prirent l’habitude de venir y faire du troc (du santal, de la nacre, du coprah, des bêches de mer, ou des écailles de tortue contre des haches, des clous, du tissu, et surtout du tabac). Petit à petit, l’établissement prit forme et devient un véritable village. En 1855, on y trouve : « une modeste maison en charpente couverte en paille servant de magasin avec une chambre à coucher à chaque bout », plusieurs magasins en construction dont un pour Paddon et sa famille, un hangar (avec « une machine à vapeur, une forge, des établis de charpentier, de menuisier, et tout ce qu’il fallait pour réparer les navires et les embarcations et même pour en construire à neuf ») et un four à chaux. Quatre vingt européens et deux cents indigènes y travaillent pour Paddon. Ils sont tous logés, pour les « Européens dans des maisonnettes avec leurs femmes », pour les Mélanésiens « dans des cases éparpillées dans l’île Nou ». Des jardiniers chinois entretiennent un jardin de légumes pour subvenir au besoin de toute cette petite communauté. En outre, Paddon s’attache à entretenir de bonnes relations avec les populations mélanésiennes, encourageant ses subordonnés européens à épouser des femmes des tribus. Cette entente va faciliter l’installation française.

C’est en découvrant le comptoir de Paddon sur l’île Nou que les militaires français vont décider d’implanter la capitale de leur nouvelle colonie sur la presqu’île lui faisant face, ce qui va devenir Port-de-France. Le capitaine anglais comprend vite, de son côté, tout le parti qu’il peut tirer d’une telle situation. Il fait donc venir cinquante têtes de bétail d’Australie et fait profiter de sa source aux navires de la marine impériale française. Son expérience lui permet d’organiser un service postal avec Sydney, de recruter de la main d’œuvre indigène pour les travaux dans Port-de-France, d’améliorer les relations avec les chefs mélanésiens, et de révéler l’emplacement de gisements de charbon à Boulari. En remerciement de ces services rendus, le 30 mars 1855, Paddon obtient une concession de cinq ans à dater du 1er avril 1855, pour la partie de l’île Nou qu’il occupe déjà, et détient, de fait, un monopole sur le commerce néo-calédonien. Cependant il n’a pas le droit d’exploiter le bois (« sauf pour des besoins de chauffage »)42. Mais très vite, un sentiment anglophobe se développe parmi la population de Port-de-France, Sydney étant ouvertement hostile à la présence française. Sentant le vent tourner et sachant que les autorités françaises cherchent un site pour installer un bagne, il leur vend l’île Nou contre 40 000 francs en liquide en 1857. Le 12 décembre 1858, il obtient à la place, à condition de mise en valeur accélérée avec la venue de vingt deux colons dans les cinq ans, 4 000 hectares de terres à culture dans les bassins réunis des deux rivières Kari-Kouyé et Katiramona avec une bande étroite de terrain allant jusqu’à la baie de Dumbéa, ce qui va contribuer à fonder le village de Païta.

Quoi qu’il en soit, la plupart des sources des négociants britanniques ou des militaires français témoignent que la presqu’île même était inhabitée (ou quasi inhabitée) lors de la fondation de Port de France. C’est même l’une des raisons qui ont poussé Tardy de Montravel à choisir ce site, espérant alors avoir peu de problèmes liés aux populations locales. Ainsi, s’il est établi que la presqu’île a été habitée avant l’arrivée des Européens (et même peu de temps avant), il est fort improbable que les colons aient cherché à minimiser la présence mélanésienne dans la presqu’île au moment de leur installation. D’autant que d’autres sources militaires européennes des premiers temps de la colonisation reconnaissent des installations antérieures : le chirurgien de la Marine Lucien Pénard, membre de l’État-major du chef de bataillon Testard, dit en 1857 du Jardin de la Troupe « qu’il donnait bien, car il se trouvait sur l’emplacement d’un ancien habitat canaque ». Par conséquent, soit les peuplements pré-européens n’étaient pas de manière durable, soit la presqu’île fut dépeuplée (en raison des épidémies apportées par les premiers contacts avec les Européens, missionnaires ou santaliers, ou bien plus anciennement en raison de guerres claniques).

D’un autre côté, si la presqu’île en elle-même n’était pas ou peu peuplée par les Mélanésiens au moment de la création de Port-de-France, les traditions orales des différents clans de l’aire Djubéa-Kaponé rapportent qu’il s’agissait d’une dépendance des tribus alentour (à Païta, à Dumbéa ou au Mont-Dore) peuplée ou bien sporadiquement pour des activités « saisonnières » (pêche…), ou bien de manière permanente dans deux endroits (sur l’île Nou, revendiquée encore aujourd’hui par le clan Betoe, amené à disparaître car réduit à un seul membre ; et à l’Anse Vata et la pointe Magnin, avec un clan de pêcheurs aujourd’hui dénommé « Vata » et « disparu bien avant l’arrivée des Européens »). Une rivalité existe encore aujourd’hui entre deux (grandes) chefferies antagonistes pour déterminer l’autorité coutumière sur le territoire de Nouméa : les Kambwa (ou Houassio ou Manangoes) de Païta et les Morari (ou Boulari ou Nen’Garas) du Mont-Dore. Cette opposition a été incarnée depuis les années 1980 par deux grands-chefs, Rock Wamytan pour le clan Kambwa Ouétcho et Robert Moyatéa pour les Morari, par ailleurs adversaires politiques (le premier étant une figure indépendantiste du FLNKS et le second un ancien ténor anti-indépendantiste du RPCR).

Ce conflit coutumier se retrouve dans les significations différentes, et souvent revendicatrices, données au nom de Nouméa :

- pour des informateurs issus de la chefferie Kambwa, il viendrait d’une déformation faite par les premiers Européens du nom kanak donné à une vaste région aux limites fluctuantes située au sud-est de la Grande Terre par les populations mélanésiennes et qui aurait été sous l’autorité du chef des Kambwa Kwindo au moment de la prise de possession : N’Umia ou Drubéa (qui se retrouve dans l’appellation de la langue kanak locale, le nââ drubéa, et de l’aire coutumière Djubéa-Kaponé). Une autre déformation du même mot aurait d’ailleurs donné « Dumbéa », nom donné à un fleuve et une commune voisins de Nouméa. Ces sources ne s’accordent pas quant à la signification en elle-même de Drubéa. Pour certains il s’agit d’un moyen de distinguer les « authentiques » habitants de la région et leur langue, des Kapone, « ceux qui sont alentour, à l’île des Pins et à l’île Ouen ». Pour d’autres, Drubéa signifierait « l’île (Dru ou Nou) de Béa (ou Méa, un toponyme local, qui pourrait renvoyer à une lagune aux poissons, propice à la pêche) ».

- pour des sources provenant de la chefferie rivale des Morari, Nouméa ne viendrait pas de Drubéa mais aurait une signification propre, qui ne pourrait pas être révélée car « tabou ».

- des origines provenant d’autres langues kanak ont également été avancées : déformation de Wimiä, clan de la région de Koné dans le Nord très lié aux clans de Païta ; nou mia, nom donné par les Kanak de Pouébo (situés à l’extrême nord-est de la Grande Terre, il s’agit des premiers Mélanésiens à avoir été en contact avec les Européens dont certains ont été déplacés par les missionnaires catholiques jusqu’au Mont-Dore) qui signifierait dans leur langue « coco rouge » ; « ne plus voir Méa » en ajië, Méa étant un lieu dans la région de Kouaoua sur la côte Est.

- pour certains, dont le président de la Société des études historiques Gabriel Valet, il viendrait de « Numeâ » signifiant « coupure dans la terre » ou « baie profonde » en nââ drubéa, mot qui aurait donné également par déformation Dumbéa.

Née moins d’un an après la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, Port-de-France, vite rebaptisée Nouméa, reste une agglomération modeste jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, ne se développant légèrement que grâce au bagne et aux activités liées au nickel.

Après la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France le 24 septembre 1853, la nouvelle administration coloniale cherche un endroit abrité et bénéficiant d’une bonne rade afin d’y créer un poste militaire et d’en faire le chef-lieu de l’île. Finalement, c’est le capitaine de vaisseau Louis-Marie-François Tardy de Montravel (qui a donné son nom à un des quartiers de la ville) qui choisit un site qui lui paraît idéal, une grande rade naturelle en eau profonde, protégée des vents dominants de sud-est et des vents d’ouest par l’île Nou et en face de deux importantes passes dans le récif, sur une presqu’île au sud-ouest de la Grande Terre. Ainsi est fondé le 25 juin 1854 Port-de-France qui se réduit à ses débuts à une simple garnison de militaires concentrés autour du fort Constantine (du nom du vaisseau commandé par Tardy de Montravel, à l’emplacement duquel se trouvait jusqu’en 2016 le centre hospitalier Gaston-Bourret). Pour éviter toute confusion avec Fort-de-France en Martinique, son nom est changé en Nouméa le 2 juin 1866.

La sécurisation du chef-lieu apparaît à ses débuts comme le principal enjeu de sa pérennité. Tout d’abord, Tardy de Montravel, qui cherche à définir des interlocuteurs mélanésiens capables de légitimer le contrôle français sur la région de Port-de-France, reconnaît le 16 août 1854 « Quindoua » (Kuindo), du clan des Kambwa, comme « chef de la tribu de Numéa », en échange de quoi ce dernier « reconnaît et accepte librement la souveraineté de sa Majesté Napoléon III Empereur des Français sur la Nouvelle-Calédonie, et je m’engage en reconnaissance de la protection que m’assure ma nouvelle nationalité, à protéger et à faire respecter tout sujet français, ou autre étranger qui viendrait s’établir sur le territoire de ma tribu ou qui s’y trouverait accidentellement ». Pour autant, l’impossibilité d’une compréhension des concepts occidentaux induits par cette déclaration très différente des conceptions de l’autorité et de la propriété dans le monde kanak, provoque rapidement des heurts et des tensions entre le nouveau pouvoir colonial et les autorités coutumières traditionnelles. L’arrêté du 20 janvier 1855 du commandant pour la Nouvelle-Calédonie, Eugène du Bouzet, institue la propriété de l’État français sur toutes les terres, ce qui met le feu aux poudres. Kuindo mène une action militaire contre les Français entre 1856 et 1857 (des raids fréquents ont lieu contre les habitations de colons, de négociants ou de fonctionnaires de Port-de-France), finalement réprimée. Le village servant de résidence à Kuindo, Samaté, situé au nord-ouest de la presqu’île, est brûlé en mai 1857. Le 30 juillet 1857, le chef Kuindo se rend et livre ses deux fils, Pweyta et Baï, qui sont francisés (Louis et Alphonse) et éduqués à l’école indigène de Port-de-France, avant de décéder respectivement le 6 novembre 1860 et le 5 septembre 1861. Kuindo est finalement tué en juin 1858, par des membres de sa tribu lui reprochant sa capitulation face aux Français et la vente de terres à la compagnie Vidal. Par la suite, l’importance de la garnison du fort Constantine, la fidélisation de certains chefs de la région (notamment Titema dit « Watton », ainsi que désormais des descendants de Kuindo), la création de réserves ou des mesures restrictives à l’égard de la présence mélanésienne en ville (un arrêté de 1875 leur interdit le port d’armes à l’intérieur de l’agglomération, tandis que le code de l’indigénat, adopté en 1887, contribue à réglementer leur accès au chef-lieu) contribuent à faire de celle-ci un centre essentiellement européen. De plus, les rares Mélanésiens de Nouméa font souvent les frais de la réaction du pouvoir colonial à des soulèvements de l’intérieur : ainsi, durant la grande révolte d’Ataï de 1878, les 130 employés kanak présents au chef-lieu sont internés au bagne de l’île Nou.

Aux militaires et fonctionnaires français s’ajoutent vite, dans les deux premières décennies de son existence, quelques colons, installés sur des concessions rurales dans la presqu’île, ou implantés initialement en « Brousse » mais qui se sont repliés vers cette place forte. Parmi eux, de nombreux Britanniques mais aussi des Allemands venus de l’Australie voisine individuellement (les Prussiens Tuband installés à l’anse Vata) ou dans le cadre des premières expériences collectives de colonisation libre (comme la famille allemande des Gaërtner issue des colons Paddon de Païta, ou celle irlandaise des Daly parmi les colons Cheval de Tontouta). De même, beaucoup des premiers civils français de Port-de-France avaient auparavant transité par l’Australie, où ils avaient été attirés par la ruée vers l’or de 1851 (les Vergès installés à l’emplacement de l’actuel quartier de Magenta, les Porcheron de Port-Despointes ou les Cheval revenus de Tontouta, par exemple). Ainsi, vers 1860, l’anglais et le français sont, d’après Patrick O’Reilly, autant employés l’un que l’autre à Port-de-France.

Pour organiser cette ville naissante, l’administration coloniale, essentiellement constituée de militaires, entame rapidement une politique de planification et d’aménagement. Dès 1855, un premier plan d’urbanisme est constitué – pour n’être finalement présenté, après plusieurs modifications, qu’en 1860 – par le chef de bataillon du Génie Paul Coffyn (qui a donné son nom à une des collines de la presqu’île). Il prévoit l’arasement d’un monticule de terre et de roches d’une quinzaine de mètres de haut, dit butte Conneau, afin d’aménager le port tandis que les déblais ainsi obtenus seraient utilisés pour assainir les marais voisins. L’espace ainsi dégagé, d’une forme géométrique très régulière, doit alors servir à aménager le chef-lieu colonial, selon un plan en damier organisé autour d’une place centrale (baptisée dans ce plan « place Napoléon III »). Les premiers bâtiments installés avant cet effort de planification et les impératifs nouveaux liés au choix de la colonisation pénitentiaire à partir des années 1860 entraînent un remaniement du plan Coffyn en 1864 puis surtout en 1869.

Les premiers remblais ont lieu en 1857 au pied du fort Constantine pour construire les premières infrastructures coloniales, et en 1858 la décision finale de l’arasement de la butte Conneau est prise. Le chantier va s’étaler sur près de vingt ans et va largement s’appuyer, à partir de 1869, sur la main d’œuvre pénale en employant au total environ 300 transportés. La finalisation de l’arasement de la butte Conneau a lieu entre 1875 et 1877. Le chantier comprend alors, à partir des gravats issus de la butte, l’aménagement d’une digue allant du lieu-dit Cap-Horn (aujourd’hui butte de la Cathédrale) à la butte Conneau pour fermer le périmètre sur lequel doit être construit le futur (et actuel) centre-ville, et le remblaiement de plusieurs zones marécageuses, à savoir celles : de l’actuel centre-ville, comblées entre 1865 et 1872 pour donner lieu au long aménagement de la place des Cocotiers ; du Quartier latin (ainsi appelé car à l’origine séparé du fort et des premières installations urbaines par un bras de mer, faisant référence au quartier latin de Paris séparé par la Seine du site initial de la capitale française), au sud, comblées en 1882 ; du Quartier Montravel, au nord, dans les années 1880.

Par la suite, la ville va connaître plusieurs vagues successives de construction de nouveaux espaces gagnés sur la mer. Malgré ces grandes travaux, le coût de la réalisation de ces plans, leur inadaptation à certains aspects de la morphologie du site, les aléas climatiques (les cyclones, comme ceux de 1862, 1869, 1872 et surtout 1880) ou encore les raids mélanésiens (surtout en 1856 et 1857, durant la guerre contre le chef Kuindo) font que, à l’exception de certains bâtiments officiels en pierre, la plupart des constructions sont précaires, vulnérables au feu et aux intempéries, et insalubres. Les conditions sanitaires et d’hygiènes sont souvent difficiles pour les habitants. Ainsi, la lèpre est attestée à partir de 1880 tandis que la peste est présente, sporadiquement, au tournant du XXe siècle.

Malgré leur fort interventionnisme dans la gestion de l’aménagement de cette ville naissante, les autorités coloniales songent rapidement à y associer les colons y résidant. Le 26 juin 1859, Port-de-France devient pour la première fois une commune par décision du Commandant pour la Nouvelle-Calédonie : le maire et le corps municipal de 11 membres sont nommés par l’autorité supérieure de la colonie. Cette première expérience est éphémère, puisque l’institution municipale est dissoute dès le 21 juillet 1860. Elle réapparaît, cette fois-ci de façon définitive, en 1874 : il s’agit encore une fois d’un corps municipal, de 12 membres, entièrement nommé, mais une décision de la Chambre des députés de 1878 va le transformer en conseil municipal, élu pour la première fois en 1879 (le maire toutefois reste nommé par le gouverneur jusqu’au 17 juin 1882). L’hôtel de ville est installé en 1880 dans les locaux d’une ancienne banque ayant fait faillite (la banque Marchand). Une vie politique s’organise, avec une forte influence de la loge maçonnique locale, « l’Union calédonienne », créée en 1868. Celle-ci défend tout particulièrement la politique de colonisation libre, lutte contre l’influence des missions catholiques ou protestantes, met en place des structures de solidarité (comme la première société de secours mutuel, La Fraternelle, qui existe de 1867 à 1883) et contribue à la création des premiers établissements scolaires laïcs. Le collège de Nouméa (futur collège Lapérouse, ancêtre des actuels collège Georges-Baudoux et lycée Lapérouse) de la Pointe de l’Artillerie est ainsi fondé en 1881, suivi des premières écoles communales pour garçons en 1883 et pour filles en 1891, qui prennent toutes deux par la suite le nom de leurs premiers directeur et directrice, respectivement Frédéric Surleau et Suzanne Russier. Les notables nouméens dominent également les quinze premières années d’existence du conseil général de Nouvelle-Calédonie, assemblée délibérante de la colonie exclusivement composée d’hommes libres français créée en 1885. Ses deux premiers présidents durables, l’avocat républicain Jean-Baptiste Dezarnaulds de 1885 à 1892 et l’ingénieur des mines clérical Constant Caulry de 1892 à 1895, ont par ailleurs tous deux été maires du chef-lieu. De plus, les conseillers généraux se réunissent au départ à l’hôtel de ville de Nouméa, jusqu’à ce que l’ancien bâtiment de l’imprimerie du Gouvernement de la colonie, situé en face de l’hôtel du gouverneur sur le boulevard Vauban, lui soit définitivement affecté à partir de 1890 (c’est toujours à cet emplacement, dans un immeuble moderne, que siège le Congrès au début du XXIe siècle).

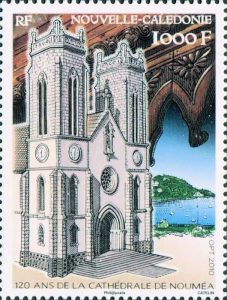

La ville va donc lentement se développer avec l’arrivée de colons, de négociants, mais surtout par la présence de 1864 à 1924 du bagne sur l’île Nou dans la rade du chef-lieu puis dans la presqu’île de Ducos (enceinte fortifiée pour accueillir, à partir de 1872, les déportés politiques de la Commune de Paris jugés les plus dangereux ou importants, les autres étant vite envoyés à l’île des Pins). L’arrivée des transportés (environ 21 630 immatriculés au bagne, selon les estimations d’Alain Saussol, amenés par 75 convois entre 1864 et 1897) offre une main d’œuvre gratuite à la colonie qui s’en sert pour réaliser de grands travaux, comme l’assainissement des marécages de la presqu’île, l’arasement de la butte Conneau, la construction de routes et de bâtiments (dont le Vieux Temple de 1884 à 1893, ou la cathédrale Saint-Joseph de 1887 à 1897), l’aménagement du port ou la réalisation de conduites et de canalisations permettant d’approvisionner la petite ville en eau.

Mais c’est l’exploitation du nickel qui donne un véritable élan au chef-lieu et qui lui confère son rôle de capitale économique du territoire. L’exploitation de ce minerai, qui a commencé en 1875 à proximité de Nouméa (dans les mines du mont d’Or), attire des capitaux extérieurs et provoque la création de sociétés métallurgiques, dont une gérant la première fonderie installée à la pointe Chaleix de 1877 à 1885 fondée par l’industriel britannique John Higginson, bientôt regroupées en 1880 dans la Société Le Nickel (SLN). Par la suite, les effets de la Grande Dépression du dernier quart du XIXe siècle, certaines faillites (dont celle, retentissante, de la banque Marchand en 1878), un certain encombrement du marché, de nouveaux choix stratégiques de la SLN qui fait de Thio (sur la côte Est de la Grande Terre) le centre principal de ses activités, ou encore le manque de main d’œuvre qualifiée vont limiter les retombées générées par le nickel pour Nouméa jusqu’à la fin du siècle. Un nouveau souffle est trouvé à partir des années 1890 lorsqu’il est observé que le nickel renforce de manière considérable les capacités de résistance de l’acier. La production et la transformation du nickel devient donc un enjeu stratégique pour la France au tournant du XXe siècle dans un contexte de course aux armements à la veille de la Première Guerre mondiale. C’est ainsi qu’est créée par la famille Ballande la société des Hauts Fourneaux en 1909 (renommée ensuite Caledonia) pour inaugurer l’usine de Doniambo en 1912 afin de concentrer toute la production métallurgique de nickel de la colonie. Cette société va finalement fusionner avec la SLN en 1931, consacrant la puissance de cette entreprise sur le secteur et son importance économique mais aussi sociale dans la ville.

L’or vert permet au chef-lieu de s’agrandir entre les années 1890 et 1920, du fait des investissements et de la main d’œuvre qu’il attire, surtout recrutée parmi les travailleurs asiatiques « engagés » sous contrats (Vietnamiens ou Chân Dăng, Indonésiens, Japonais), parmi les anciens bagnards ou encore parmi les petits colons de Brousse rentrés sur le chef-lieu à la suite de la faillite de leurs entreprises agricoles. Certaines familles, enrichies par l’achat et l’exploitation de concessions minières, implantent magasins, petites industries, voire de véritables compagnies de commerce à Nouméa. Les trois principales sociétés d’import-export, qui contrôlent depuis le chef-lieu l’approvisionnement de la colonie en biens de consommation mais aussi l’exportation de minerai et de métal, tout en assurant la commercialisation à Nouméa des denrées agricoles produites dans l’intérieur, sont alors les Établissements Ballande (entreprise bordelaise présente depuis les années 1860, de loin la plus importante et toujours existante au début du XXIe siècle), la Maison Barrau (créée en 1900 par l’association de trois familles de colons, les Barrau, les Daly et les Ollivaud, qui vont gérer la société jusqu’à l’incendie de leur magasin principal, donnant sur la place des Cocotiers, en 1992) et la Société havraise calédonienne (SHC, succursale implantée en 1913 par la famille havraise des Jobin qui se spécialise dans le commerce du café, vendue en 1959 mais toujours existante au début du XXIe siècle). Ces grandes familles et compagnies jouent alors un rôle particulièrement influent dans la vie politique locale, en dominant régulièrement les deux principales institutions de la colonie : le conseil municipal de Nouméa (le maire de 1912 à 1919, Paul Leyraud, est directeur de la SHC, puis son successeur de 1933 à 1935, Pierre Jeannin, est directeur administrateur des Établissements Ballande) et le conseil général (dont les présidents Léon Vincent de 1917 à 1922 puis Henry-Louis Milliard de 1929 à 1933 sont liés aux Établissements Ballande, tandis que Louis Revercé, président de 1935 à 1940, est un cadre de la SLN).

Dans ce contexte, entre la fin du XIXe siècle et le début de la Seconde Guerre mondiale, Nouméa s’étend progressivement au-delà des limites du plan Coffyn, dans les vallées qui en partent vers le nord (la Vallée du Tir), vers l’est (la Vallée des Colons) et vers le sud (le Faubourg Blanchot). C’est aussi essentiellement grâce au bagne d’abord puis au nickel qu’elle se modernise lentement, avec l’éclairage public au pétrole (avec 36 réverbères en 1882), puis au gaz de 1883 à 1932 et finalement électrique. De même, pour les communications avec le reste de la colonie et du monde, le premier réseau télégraphique est mis en place par l’inauguration du câble sous-marin Bundaberg-Téoudié en 1893 tandis que la télégraphie sans fil (TSF) fait son apparition en 1925 avec la station de la pointe de l’Artillerie. En ce qui concerne les transports, les habitants circulent d’abord à cheval, en cabriolet ou en calèche. Le premier service de transport en commun est assuré par des fiacres à impériale, et des pataches ou malles-poste pour les liaisons avec l’intérieur, avant que la première automobile n’arrive en 1902. En 1883, le conseil municipal lance une étude sur le chemin de fer. Le gouverneur Paul Feillet reprend l’idée en 1894. Le chantier est ouvert en 1902. Le 20 décembre 1904, le tracé Nouméa-Dumbéa est couvert en 40 minutes, par le tunnel de Tonghoué et le pont de la Rivière Salée. En 1910, les travaux reprennent vers Païta. Par conséquent, de 1914 à 1939, Nouméa est reliée en 1h15 à la commune de Païta par un chemin de fer (le « petit train de la mine »). L’extension de la ligne vers Tontouta est bloquée par l’augmentation des coûts, et par l’amélioration du réseau routier.

Malgré ces développements, l’industrie du nickel va connaître un important ralentissement du fait de la crise des années 1930, donnant un coup d’arrêt momentané à la croissance urbaine de Nouméa qui va reprendre, et de plus belle, durant la Seconde Guerre mondiale.

En juin 1940, le Conseil général et le Conseil privé, organe consultatif composé de quatre civils et deux fonctionnaires nommés par le gouverneur, votent à plusieurs reprises en faveur de continuer la guerre contre l’Allemagne nazie aux côtés de l’Empire britannique. Plusieurs notables, derrière le notaire de Nouméa Michel Vergès, en profitent pour demander une réforme donnant plus de pouvoir aux institutions élues par les colons, à travers un « Manifeste à la population ». Le gouverneur en place, Georges-Marc Pélicier, à l’origine lui aussi favorable à une continuation de la guerre mais par la suite hésitant et hostile aux revendications de Michel Vergès, fait publier au journal officiel les décisions du régime de Vichy. Le 2 août 1940, le conseil général décide de « désapprouver le Gouverneur » et « de se mettre en rapport direct avec le général de Gaulle ». Le 4 septembre 1940, le gouverneur Pélicier est remplacé par le colonel Denis, nommé par Vichy pour assurer le maintien de la fidélité de la colonie à l’État français. Dans le reste de l’Empire, plusieurs colonies se sont totalement ralliées à la France libre (les Nouvelles-Hébrides voisines dès le 20 juillet 1940 sous la conduite du commissaire résident de la France dans ce condominium franco-britannique, Henri Sautot, puis le Tchad gouverné par Félix Éboué le 26 août, le Cameroun le lendemain sous l’impulsion du capitaine Leclerc, le Moyen-Congo et l’Oubangui-Chari grâce à Edgard de Larminat le 28 et les établissements français de l’Océanie à la suite d’un référendum le 2 septembre). Une action de force est organisée par le Comité De Gaulle de Michel Vergès, Raymond Pognon (éleveur à Bourail) ou Georges Dubois (ingénieur-géomètre à Nouméa), en lien avec la France libre – qui décide de nommer comme gouverneur Henri Sautot.

Un rassemblement est organisé à l’extérieur de la ville de nuit afin de marcher sur Nouméa au matin du 19 septembre 1940, jour de l’arrivée prévue de Sautot. De nombreux citadins s’associent au cortège. Si le colonel Denis fait installer un barrage pour les stopper à Rivière-Salée, à l’entrée de la ville, les insurgés prennent sans difficulté et sans effusion de sang le contrôle des points stratégiques et Henri Sautot, installé dans l’hôtel du gouverneur à la fin de la journée, peut y déclarer officiellement le ralliement de la colonie à la France libre. Le 18 juin 1973, une croix de Lorraine monumentale a été inaugurée au sommet du mont Coffyn, dominant la baie de l’Orpelinat et le quartier du Trianon.

Après l’attaque de Pearl Harbor par les Japonais le 7 décembre 1941, le gouvernement américain décide de transformer la Nouvelle-Calédonie en base de relais en 1942, en accord avec les autorités de la France libre, et en fait un gigantesque « porte-avions » et sa principale base arrière pour la guerre du Pacifique. Les premiers hommes (17 000) débarquent le 12 mars 1942 à Nouméa, faisant plus que doubler la population de cette petite agglomération (qui ne compte alors qu’environ 10 000 habitants). Le quartier général de la 23e division d’infanterie de l’US Army (surnommée Americal Division ou Poppy Force), commandée par le général Alexander Patch, est installé à l’Anse Vata dans un nouveau bâtiment appelé le « Pentagone », à côté de l’hôpital militaire (devenu, après le conflit, la Polyclinique de l’Anse Vata). Les Américains apportent avec eux la modernité et marquent profondément les habitants de la ville : Coca-Cola, chewing-gum, dancings (comme la demi-lune du Receiving ou le camp Barnes à l’Anse-Vata), snacks-bars, cinéma et spectacles en plein air (surtout au Motor Pool), matchs de boxe et de catch, entre autres. La nécessaire organisation de la détente et du repos des soldats permet la constitution d’une véritable économie de loisir qui enrichit de nombreux Nouméens, développe et modernise les infrastructures (diffusion de l’électricité, du goudronnage des rues et des routes, aménagement d’aérodromes, adaptation des quais), tandis que l’importation constante de matériel fait du port le deuxième de l’océan Pacifique derrière celui de San Francisco en 1943 (250 000 tonnes manipulées cette année). Les Américains emploient une main d’œuvre importante pour l’entretien du matériel et du réseau routier qu’ils recrutent parmi les « engagés » indonésiens ou Chân Dăng ainsi que parmi les « Indigènes ». Pour travailler en tant que dockers sur le port, ils font venir de nombreux Kanaks des îles Loyauté, qu’ils logent dans le camp de Montravel, contribuant ainsi à augmenter la présence mélanésienne en ville. Les salaires augmentent pour toutes les couches de la société.

Plusieurs quartiers de Nouméa gardent encore la trace toponymique de cette présence : Receiving (ancien quartier du Vélodrome où l’US Army a installé une station radio), Motor Pool (ainsi nommé car utilisé par les Américains pour entreposer et réparer leurs engins motorisés) sont des noms de quartier hérités d’anciennes zones militaires américaines. Certaines demi-lunes en tôle ondulée datant de cette époque jalonnent encore la ville (l’une d’entre elles abritant le musée de la Seconde guerre mondiale, inauguré à l’occasion du 73e anniversaire du ralliement à la France libre le 19 septembre 2013), tandis que les deux aéroports la desservant (celui de Tontouta pour les vols internationaux, et celui de Magenta pour les liaisons domestiques) ont été essentiellement aménagés durant la guerre. Beaucoup de Néo-calédoniens et de Nouméens ont gardé une certaine nostalgie de cette époque, et encore aujourd’hui, de nombreuses cérémonies commémorent tous les ans cette période autour du mémorial américain situé au Port Moselle. Après-guerre, certaines demandes ont été envoyées à Washington pour faire de la Nouvelle-Calédonie le 51e État d’Amérique.

La Seconde Guerre mondiale puis l’abandon du statut colonial et de l’indigénat ont entraîné de profondes mutations de la société et de l’économie néo-calédoniennes, le chef-lieu devenant alors un véritable miroir de ces transformations.

La présence de l’US Army a durablement dopé l’économie néo-calédonienne qui va atteindre son apogée dans les années 1960-1970 : c’est l’époque du « Boom du Nickel ». L’or vert permet à l’île de s’enrichir considérablement, et c’est surtout Nouméa qui bénéficie des retombées économiques de cette exploitation grâce à la présence de l’usine SLN de Doniambo. Une véritable zone industrielle se développe autour de cette dernière à Ducos. Principale conséquence de ce boom économique : l’augmentation rapide de la population du fait d’un exode rural relativement important mais surtout d’une forte immigration tahitienne, wallisienne et futunienne, à quoi s’ajoutent de nouvelles arrivées de Métropolitains. En trente ans, entre 1946 et 1976, le nombre d’habitants est ainsi multiplié par six, passant de 10 605 personnes à 56 078 résidents. Ceci s’accompagne alors d’une vague d’extension frénétique et plutôt anarchique de la « capitale » qui s’étale rapidement dans l’ensemble de la presqu’île avec l’utilisation massive du béton et la construction de tours, copiées sur les grands ensembles urbains métropolitains, à Montravel, Rivière Salée, Saint-Quentin à la sortie de la ville ou Magenta. De nouveaux terre-pleins agrandissent le port et font pratiquement de l’ancienne île Nou une presqu’île artificielle. Une voie rapide est aménagée entre 1968 et 1969 pour desservir, depuis le centre-ville, l’usine et les nouveaux quartiers du Nord, en suivant le tracé de l’ancien « petit train de la mine » : la voie express n°1 – Route du Normandie, plus généralement appelée voie de dégagement.

Les anciens quartiers occupés par les Américains au sud de la presqu’île deviennent, avec le centre-ville (où se retrouvent les night-clubs populaires du Tivoli, du Tiaré, de La Cave, de La Grange devenue ensuite Le Privé), le nouveau centre de concentration des loisirs et de la vie nocturne, avec hôtels (le Château Royal de l’Anse Vata), bars, restaurants et discothèques (le Tahiti Cabaret à la baie des Citrons, le Club de l’indépendante, celui de l’Olympique et surtout Le Biarritz à l’Anse Vata). S’y ajoutent les infrastructures sportives construites pour les Jeux du Pacifique Sud de 1966 : le stade Numa-Daly à Magenta, la piscine olympique du Ouen Toro, la salle omnisports de l’Anse Vata, par exemple. Signe du changement de statut de l’agglomération, passée en moins de trente ans d’une petite bourgade coloniale à une ville moyenne, la mairie de Nouméa quitte ses locaux historiques de l’ancienne banque Marchand, devenue trop exigüe, pour s’installer dans un nouvel immeuble en béton donnant lui-aussi sur la place des Cocotiers en 1975.

Le pouvoir d’achat des ménages augmentant, l’approvisionnement de denrées diverses venues de l’extérieur s’étant amélioré (automobiles, produits manufacturés venus d’Australie, du Japon ou d’Europe) et les habitudes héritées des Américains restant fortes, une véritable société de consommation se met en place à Nouméa. La radiotéléphonie est utilisée à partir de 1959, suivie de la télévision en 1965 et de la transmission par satellite en 1976 (avec l’installation de la station et de l’antenne de Nouville). Les supermarchés font leur apparition, le premier ouvert en Nouvelle-Calédonie, Printania, étant inauguré en 1949 au centre-ville (il s’agit du premier bâtiment du Territoire à être équipé d’un escalator, dans les années 1950).

Ce développement économique comme l’abolition de l’indigénat en 1946 changent également la composition ethnique de la ville. Jusqu’ici presque exclusivement européenne, Nouméa devient de plus en plus pluriethnique, avec un accroissement important des Kanaks venus avec l’exode rural (ils passent ainsi de 869 travailleurs « indigènes » et un peu moins de 10 % de la population nouméenne à 2 432 « résidents libres » et 11 % en 1956, puis 20 % en 1983) et l’arrivée des Polynésiens pour travailler comme salariés de l’usine SLN ou dans le bâtiment. Pour autant, si la musique et les danses tahitiennes trouvent leur place dans les soirées et les fêtes et si le musée du Territoire, qui se détache de la bibliothèque Bernheim pour former une institution autonome dans un bâtiment qui lui est propre en 1971, commence à promouvoir auprès du grand public une culture mélanésienne, la présence de ces minorités dans la ville reste marginalisée tant spatialement (beaucoup se retrouvant concentrés dans les grands ensembles et les logements sociaux de la périphérie nord) que symboliquement (les noms de rue restent tous européens, comme l’architecture des principaux monuments). De plus, politiquement et économiquement, le chef-lieu continue à être dominé par les grandes familles, Le Nickel et les compagnies de commerce, même si les syndicats de dockers, de manutentionnaires du port et d’ouvriers métallurgistes gagnent en visibilité et en organisation avec la création de l’Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC) en 1968108. Le maire durant toute cette période (de 1953 à 1985), Roger Laroque, est ainsi le directeur général des Établissements Ballande mais aussi de la société du Chalandage, des Forges et Chantiers de l’Océanie, et le président du conseil d’administration du port autonome. Il est alors l’un des principaux chefs de file de l’opposition de droite départementaliste au nouveau mouvement de l’Union calédonienne (UC) qui, pour sa part, domine l’Assemblée territoriale avec le soutien des classes moyennes et populaires européennes (notamment en Brousse ou parmi les indépendants ou les salariés à Nouméa) et des Kanaks grâce à son slogan « Deux couleurs, un seul peuple » et sa ligne politique autonomiste.

À partir de la fin des années 1960, un mouvement de revendication, porté par la première génération de Mélanésiens à avoir pu partir étudier en Métropole (Nidoïsh Naisseline, Élie Poigoune, Jean-Marie Tjibaou, Jacques Iekawé), milite pour une reconnaissance de la culture et d’une identité kanakes : pour eux, l’un des objectifs majeurs de leur combat, qui va évoluer vers le nationalisme et l’indépendantisme dans les années 1970, est d’arriver à une plus forte représentation symbolique des Kanaks dans « Nouméa la blanche ». C’est ainsi qu’est organisé, en 1975, par Jean-Marie Tjibaou, le festival des arts mélanésiens Mélanésia 2000 sur la plage 1000 au nord-est de la presqu’île. Pour répondre à ces aspirations, l’administration et les autorités incorporent de plus en plus de Kanaks au sein de la fonction publique territoriale implantée à Nouméa (outre Jean-Marie Tjibaou, Jacques Iekawé est tout particulièrement chargé d’organiser cette « promotion mélanésienne »), et des mesures financières sont décidées en faveur de la « Brousse » et des Îles. Un centre culturel (futur et actuel centre Ko We Kara), financé par l’État, est inauguré en 1982 à l’entrée nord de la ville, au bord de la voie de dégagement du côté de Ducos, dans le but de servir de « vitrine » de la culture mélanésienne et de « lieu de rencontre culturel pour les Kanak de la Grande-Terre et des îles ». Mais, « rapidement récupéré par les Kanak de la mouvance du parti loyaliste », ce lieu est vite boycotté par les indépendantistes.

Ces tensions politiques et ethniques sont exacerbées avec les effets de la crise économique mondiale liée au premier choc pétrolier de 1973 qui touche aussi la Nouvelle-Calédonie. Cela va aboutir à des affrontements brutaux dans les années 1980 qui vont opposer séparatistes du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), emmenés par l’UC de Jean-Marie Tjibaou, et loyalistes dont le principal parti, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR), est mené par le député nouméen Jacques Lafleur.

Nouméa devient le bastion des anti-indépendantistes et échappe un temps aux affrontements qui ont surtout lieu en Brousse, même si le centre-ville est régulièrement le théâtre de manifestations des deux camps, qui se font parfois face dans la rue mais le plus souvent pacifiquement, comme le 18 mai 1983 à l’occasion de la venue sur le Territoire du secrétaire d’État aux DOM-TOM Georges Lemoine. Les rassemblements les plus nombreux restent ceux que le RPCR mobilise, qui se veulent généralement pacifistes : ils sont ainsi jusqu’à 30 000 dans le cortège non-indépendantiste du 18 mai 1983115, puis entre 15 000 et 35 000 lors d’une « marche de la liberté » le 26 février 1985 pour s’opposer à un décret du Haut-commissaire (représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie) Edgard Pisani ordonnant l’expulsion du Territoire de cinq militants anti-indépendantistes.

Néanmoins, après la mort le 11 janvier 1985 d’Yves Tual, un jeune « Caldoche » (ou Calédonien d’origine européenne dont la famille est présente dans l’archipel depuis plusieurs générations) de 17 ans tué d’une balle de fusil tirée à distance par des indépendantistes, des émeutes violentes ont lieu à Nouméa : les domiciles et commerces de dirigeants ou sympathisants indépendantistes nouméens sont pillés et incendiés (la maison de l’ethnologue Jean Guiart, le bateau du sociologue Jean-Marie Kohler, la pharmacie de l’ancien député UC Maurice Lenormand, la station service d’André Dang Van Nha, le siège de l’Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités ou USTKE, etc.). Le lendemain, l’état d’urgence avec couvre-feu est instauré par Edgard Pisani, pour n’être levés respectivement que les 30 et 14 juin suivants. Très hostiles envers les représentants du gouvernement socialiste en raison du projet un temps envisagé par celui-ci de préparer une indépendance-association, les mouvements anti-indépendantistes créent leurs propres milices. Des attentats à l’explosif contre des bâtiments publics ou des habitations sont perpétrés dans la ville par les plus radicaux. La situation ne se calme qu’après la signature des accords de Matignon-Oudinot en 1988 et la mise en place de nouvelles institutions. C’est à Nouméa qu’est signé en 1998 l’accord qui a défini le statut actuel de l’archipel.

Source : Wikipédia.