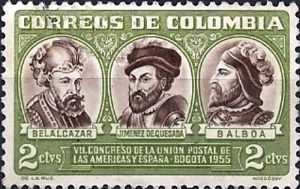

Gonzalo Jiménez de Quesada, explorateur et conquistador.

Gonzalo Jiménez de Quesada (né à Grenade ou à Cordoue en 1509, décédé à Mariquita, en Colombie, le 16 février 1579) était un explorateur et conquistador espagnol. Il commanda l’expédition qui découvrit et soumit (1537-1539) les Muiscas (aussi appelés Chibchas) un peuple qui vivait sur l’altiplano cundiboyacense, un plateau situé à 2600 mètres d’altitude au cœur de l’actuelle Colombie. Il y fonda (1538) la ville de Santa Fe de Bogota qui devint la capitale du Royaume de Nouvelle-Grenade, avant de devenir la capitale de l’actuelle Colombie.

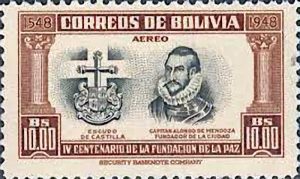

Alonso de Paz était un explorateur d’Estrémadure qui était l’un de ceux qui ont quitté l’Espagne, attiré par les nouvelles sur les richesses que le soi-disant Nouveau Monde chérissait , les aventures de Francisco Pizarro et Diego de Almagro , qui avaient conquis l’ empire Inca dans immense continent dans lequel il y avait encore beaucoup à découvrir et à gagner.

Alonso de Paz était un explorateur d’Estrémadure qui était l’un de ceux qui ont quitté l’Espagne, attiré par les nouvelles sur les richesses que le soi-disant Nouveau Monde chérissait , les aventures de Francisco Pizarro et Diego de Almagro , qui avaient conquis l’ empire Inca dans immense continent dans lequel il y avait encore beaucoup à découvrir et à gagner.