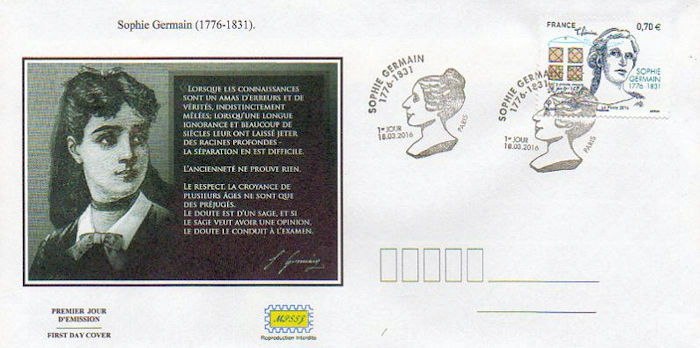

Sophie Germain (1776-1831) est une mathématicienne, physicienne et philosophe française. Elle est connue pour le théorème d’arithmétique qui porte son nom, pour ses échanges avec le mathématicien Carl Friedrich Gauss et pour ses travaux sur l’élasticité des corps.

Pour pouvoir se consacrer aux mathématiques, alors réservées aux hommes, elle utilisa un nom d’emprunt de 1794 à 1807 : Antoine Auguste Le Blanc.

Édités entre 1751 et 1772, les volumes de l’Encyclopédie du mathématicien Jean Le Rond d’Alembert et du philosophe Denis Diderot stimulent l’engagement politique d’Ambroise-François Germain, qui le conduira jusqu’aux bancs de l’Assemblée constituante de 1789, où il siégera comme député du Tiers état jusqu’en septembre 1791.

En 1789, à l’âge de treize ans, la vie de Sophie Germain est marquée par l’atmosphère de son époque, au moins sur trois points. D’une part, elle appartient à une famille cultivée, libérale et aisée, qui lui permet d’avoir accès aux textes mathématiques et physiques les plus récents. D’autre part, avec l’agitation révolutionnaire puis la Terreur — elle a alors 17 ans —, elle sort de moins en moins du domicile familial, ce qui l’encourage à étudier. Enfin, sa condition de femme constitue un frein terrible à sa vocation de mathématicienne, frein contre lequel elle devra lutter toute sa vie.

En lisant l’ouvrage de Montucla, Sophie est, semble-t-il frappée par l’histoire d’Archimède de Syracuse, et particulièrement par les circonstances de sa mort. Elle suit sa formation de mathématicienne en parfaite autodidacte. Grâce à la lecture de l’ouvrage de Bézout, elle apprend la théorie des nombres, mais elle se plonge dans l’étude d’autres textes, dont Leçons de calcul différentiel et de calcul intégral du mathématicien Jacques Antoine Joseph Cousin. Exprimant de la plus belle des manières sa force de caractère et sa soif de connaissance, elle décide d’apprendre le latin et le grec et réussit rapidement à maîtriser ces langues généralement utilisées à cette époque pour la diffusion des sciences, tout particulièrement le latin. Après cela, elle peut s’attaquer à la lecture des ouvrages d’Isaac Newton et de Leonhard Euler, considérés alors, avec Carl Friedrich Gauss, comme les plus illustres mathématiciens.

Son père tente tout d’abord de la dissuader de se tourner vers une profession « masculine » en confisquant les chandelles qu’elle utilise pour étudier la nuit. Devant sa détermination, il accepte finalement de la soutenir moralement et financièrement. Plus tard, Sophie pourra se consacrer corps et âme à sa passion des mathématiques, en partie grâce au soutien de ses deux sœurs. Leurs mariages participeront à l’amélioration de la situation financière de la famille, qui au demeurant n’a jamais été mauvaise. Ainsi elle n’a pas besoin de travailler pour gagner sa vie. Sa sœur aînée, Marie-Madeleine, épouse un notaire, Charles Lherbette. La plus jeune sœur, Angélique-Ambroise, se marie à deux reprises avec des médecins. Son premier mari, René-Claude Geoffroy, comptait de riches patients, ce qui assura au couple une position très confortable. Sophie et ses parents profitent de la bonne fortune des deux sœurs.

À partir de 1794, elle se procure les cours de l’École polytechnique, réservée aux hommes, et communique avec Joseph-Louis Lagrange, professeur à Polytechnique. Il est communément admis11,12,13 qu’elle aurait emprunté pour ce faire le nom d’un ancien élève, Antoine Auguste Le Blanc, bien que certains historiens et biographes de Sophie Germain, s’appuyant sur les archives de Polytechnique et de l’école des Ponts et Chaussées, aient trouvé trace d’un Antoine Augustin Leblanc (ou Le Blanc), présent à l’École de 1794 à 1797, et émettent l’hypothèse qu’il aurait pu déposer lui-même les papiers de Sophie Germain. À cette époque, les professeurs, à la fin de leurs cours, ont l’habitude d’engager les élèves à leur présenter des observations par écrit. Sous le nom de « Monsieur Le Blanc », elle envoie ses remarques à Joseph-Louis Lagrange qui, impressionné par la complexité et la rigueur de ses analyses, finit par découvrir la supercherie en la convoquant. Il devient l’ami et le mentor de la jeune fille.

Après cette rencontre, Sophie Germain acquiert une petite notoriété au sein du cercle des scientifiques parisiens. Le mathématicien écrivain Cousin se propose d’organiser une rencontre et offre de mettre à sa disposition tous les moyens qu’il possède, notamment sa vaste bibliothèque, pour qu’elle puisse s’adonner à la pratique de sa passion. À la fin du XVIIIe siècle, Sophie Germain n’est toujours pas mariée ni fiancée. Sa famille renonce à lui faire épouser un bon parti — faisant preuve d’une grande tolérance pour l’époque — et la soutient financièrement.

Au cours des dernières années de sa vie, Sophie Germain ne produit pas de nouveaux résultats mathématiques. Outre ses écrits philosophiques, cette période est marquée par son amitié avec le mathématicien d’origine italienne Libri, qui l’avait rencontrée en 1825. Nous devons à Libri de mieux connaître la vie de Sophie Germain, mais le mathématicien italien doit aussi sa renommée à de sulfureuses affaires qui entacheront sa réputation, quelques années après le décès de Sophie.

De la vie de Sophie Germain entre 1826 et 1829, on ignore presque tout, mais deux faits remarquables méritent d’être mentionnés. Elle adresse du courrier à Gauss auquel, semble-t-il, il ne répond pas. En 1829, un élève du mathématicien allemand, du nom de Bader, se rend à Paris et lui apprend que Gauss a publié en 1827 Disquitiones generales circa superficies curvas (« Recherches générales sur les surfaces courbes » en latin) où figure le Theorema egregium de Gauss (« Théorème remarquable » en latin), dont elle prend connaissance. Ce théorème apporte une solution plus générale au problème des courbures, qui l’avait tant occupée pendant près de sept ans. Elle lui adresse une lettre où elle écrit : « Je regrette de ne pas pouvoir soumettre à votre jugement une multitude d’idées que je n’ai pas publiées et qu’il faudrait trop de temps pour écrire. » La visite du disciple de Gauss n’est malheureusement pas l’événement le plus marquant qui trouble sa vie cette année-là. En effet, en 1829, on lui diagnostique un cancer du sein et elle comprend alors qu’il ne lui reste pas longtemps à vivre. Bien qu’on ne dispose que de peu de détails précis, on suppose que Sophie n’a bénéficié que de traitements à base d’opiacés destinés à combattre la douleur. Sachant sa mort proche et motivée par la visite de Bader, elle décide de formaliser dans des publications certains des résultats qu’elle avait obtenus les années précédentes. Elle rédige deux articles qu’elle soumet à la revue Crelle à la fin de 1830 et qui seront publiés en 1831. Le premier de ces travaux est, à nouveau, un résumé de ses résultats sur l’élasticité où elle se montre convaincue que la courbure de Gauss n’est qu’une autre interprétation de son concept de courbure moyenne, développé dans le troisième mémoire de 1815, pour lequel elle s’est vu décerner le prix de l’Académie. Le second article est une note sur les solutions numériques d’une équation très particulière. Elle publie également dans Annales de chimie et de physique un autre résumé de ses résultats sur l’élasticité.

En 1830 éclate la révolution de Juillet, mais, d’après Libri, Germain s’en tient à l’écart, préférant se concentrer sur son travail scientifique. En 1831, vraisemblablement, elle poursuit la rédaction de son livre et enrichit ses notes, rassemblées ultérieurement dans Pensées diverses. Elle s’y efforce tant que la maladie le lui permet, et fait état des terribles souffrances contre lesquelles elle doit constamment lutter, dans les trois lettres qu’elle écrit à Libri, qui sont le seul témoignage direct dont nous disposons sur la dernière année de sa vie. Elle s’y inquiète pour Cauchy, contraint de s’exiler à cause de la révolution, déplore la disparition en mai 1830 de son ami Joseph Fourier, est angoissée par le sort d’Évariste Galois renvoyé de l’École normale au motif de son implication dans les événements de 1830. En mai 1831, elle adresse une dernière lettre à Libri, au prix d’un effort considérable pour vaincre l’épuisement. Un mois après avoir rédigé cette lettre, le 27 juin 1831, elle s’éteint à son domicile parisien, au numéro 13 de la rue de Savoie.

Elle est inhumée au cimetière du Père-Lachaise (16e division). Dans son certificat de décès, en 1831, elle apparaît comme rentière et non comme scientifique : « Ce ne sont pas des affaires de femmes », dit le fonctionnaire.

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.