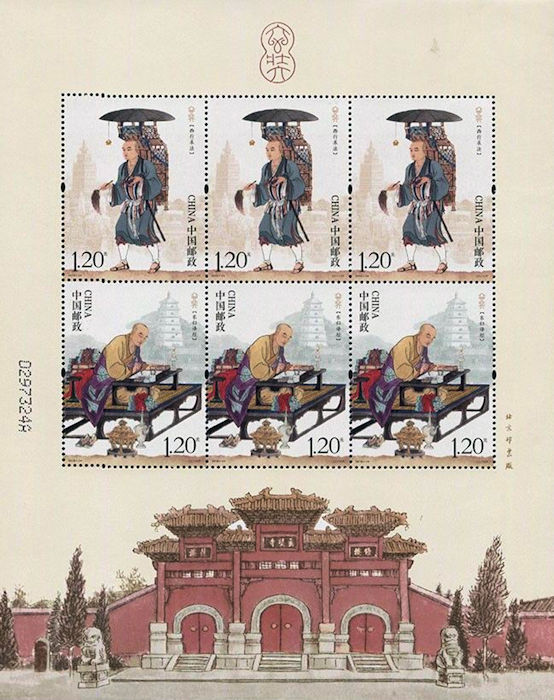

Xuanzang (chinois : 玄奘 ; pinyin : Xuánzàng ; Wade : Hsüan-tsang ; (600 ou 602 – 664), moine bouddhiste chinois, est l’un des plus grands traducteurs de soutras bouddhiques de l’histoire de la Chine. Il est né à Luoyang, dans le Henan. En 629, il part en pèlerinage en Inde afin d’aller chercher des textes bouddhiques. Il est de retour en avril 645, ramenant un grand nombre de soutra sanskrit qu’il va s’atteler à traduire et qui enrichiront considérablement la littérature bouddhique disponible en Chine. Par ailleurs, avec son disciple Huili (chinois : 慧立 ; pinyin : huìlì, parfois transcrit Kui Ji), il a ramené et établi en Chine l’école dite « de la conscience seule » (sk. vijñānavāda ou yogācāra, ch. wéishí 唯識).

Son propre récit, Rapport du voyage en Occident à l’époque des Grands Tang, d’une exceptionnelle richesse d’information sur les mondes chinois et indien à l’époque des Tang et de Harsha, fit l’objet de nombreuses adaptations littéraires ultérieures.

La plus célèbre de ces adaptations est le grand roman classique La Pérégrination vers l’Ouest (chinois simplifié : 西遊記 ; chinois traditionnel : 西游记 ; pinyin : xīyóujì) très populaire en Chine, et qui fait de Xuanzang l’un des personnages historiques les plus connus des Chinois. Dans le roman, il apparaît sous le nom de Sanzang (chinois : 三藏 ; pinyin : Sānzàng), traduction chinoise de Tripitaka (« trois corbeilles »), terme qui désigne le canon bouddhique et, par extension, les moines qui en ont la maîtrise.

Il est aussi l’auteur de la Vijñaptimātratāsiddhi (Chéng Wéishì Lùn 成唯識論), un texte important qui commente la Triṁśikā (« La trentaine ») de Vasubandhu et constitue une sorte d’encyclopédie des doctrines du Yogācāra.

Son souhait ayant été entendu, il entre à onze ans comme novice au monastère Jingtu (净土寺 / 淨土寺, jìngtǔ sì, « Monastère de la terre pure ») — patronné par la dynastie Sui — dans le Luoyang, où il rejoint son frère Chensu qui y était déjà moine. Durant cette période, il étudie le Mahâparanirvanâsutrâ ainsi que d’autres textes du Mahâyâna.

En 618, la dynastie des Sui s’effondre. Xuanzang et Chensu s’enfuient vers Chang’an (Xi’an), devenue la capitale des Tang , puis de là plus au sud à Chengdu dans le Sichuan. Les deux frères y passent deux ou trois ans en études approfondies, principalement les Abhidharma (commentaires) du bouddhisme hînayâna et du mahâyâna. Xuanzang parfait également sa connaissance de la doctrine du courant Vijñânavâdin.

Xuanzang est pleinement ordonné moine en 622 à l’âge de 20 ans2,3. Son étude de différentes traductions du Mahāyānasaṃgraha lui révèle un certain nombre de difficultés posées par certaines traductions, ce qui l’amène à vouloir se rendre en Inde pour rapporter les textes sanskrits originels, notamment ceux de l’école Vijñânavâdin.

Il quitte ensuite son frère et retourne à Chang’an pour apprendre des langues étrangères et continuer son étude du bouddhisme. Il commence ainsi à maîtriser le sanskrit en 626 et étudie probablement le tokharien, langue indo-européenne pratiquée dans l’actuel Xinjiang et ouest du Gansu, dont la production du corpus bouddhique est importante dans la première moitié du Ier millénaire apr. J.-C. Pendant ce temps, Xuanzang s’intéresse également à l’école métaphysique yogācāra.

En 629, il entame son périple vers l’Inde en quittant clandestinement Chang’an, l’empereur Taizong (règne de 618 à 626) s’opposant fortement à ce voyage. Son périple va durer jusqu’en 645 et le conduire à travers les grands sites de pèlerinage bouddhiques jusqu’à Nalânda, célèbre pour son monastère-université où il passe plusieurs à maîtriser le sanskrit, et à étudier les textes du Yogâcâra. En 645, il rentre dans capitale des Tang avec pas moins de 657 textes sanskrits, mais aussi des reliques et des images, objet qui seront conservés dans la Grande pagode de l’oie sauvage à Xi’an. Xuanzang demande son pardon à l’empereur Taizong — qui le lui accorde et lui réserve un accueil chaleureux, avec toute la population de Chang’an.

Par la suite, les empereurs Taizong et Gaozong (r. 649-683) rendirent hommage à Xuanzang en lui conférant le titre de Tripitaka (chinois: sanzang fashi, « maître du Canon bouddhiste »).

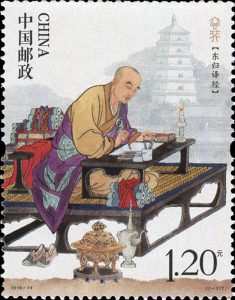

Outre le titre, les deux empereurs établirent pour Xuanzang un bureau de traduction dans la capitale, où le maître était à la tête d’une nuée de moines traducteurs, chargés de transcrire les textes, de les relire, de retravailler, clarifier et polir les traductions, et d’attester ainsi de la qualité de leur syntaxe et de leur signification. C’est ainsi que de 645 à sa mort, Xuanzang put superviser la traduction de soixante-seize soutra et shastra (commentaires) représentant au total 1347 rouleaux, soit près de quatre fois le nombre de rouleaux traduits par le grand Kumarajiva. Les spécialistes estiment que Xuanzang et son équipe traduisaient un rouleau chaque cinq jours, et ce pendant dix-huit ans.

Les traductions de Xuanzang ont fait date dans l’histoire du bouddhisme en Chine: elles ont reçu le nom de « nouvelles traductions », par opposition à celles qui les précédaient, qualifiées d’« anciennes traductions ». Cela est dû précisément à la qualité des textes que livrait Xuanzang, à leur forme plus accessible pour les lecteurs chinois. Les qualités littéraires et l’érudition de Xuanzang sont aussi pour beaucoup dans cela.

Parmi ses traductions les plus importantes, mentionnons le Yogacarabhumi shastra (« Traité des terres des pratiquants du Yoga »), œuvre qui avait la première motivation de son voyage et dont il a laissé une traduc tion en cent rouleaux, l’Abhidarmakosa (« Trésor de l’Abhidarma ») de Vasubandhu, les six cents rouleaux de la Prajnaparamita (« Traité de la Grande Sagesse »).

Il laisse également un récit fort précieux de ses observations au cours de son long périple, le Datang Xiyouji (« Le Grand Livre de la dynastie Tang des régions occidentales ») qui nous apporte quantité d’informations sur l’Inde du viie siècle et qui sera à l’origine d’un des monuments de la littérature chinoise, portant le titre de Xiyouji (« Pérégrniation vers l’Ouest ») et dû à Wu Cheng En. Ce roman narre les aventures du moine Sanzang (Tripitaka) accompagné par un singe pèlerin.

Son récit de voyage offre une description de l’Inde bouddhique au moment où elle entame son déclin et il est donc d’un intérêt majeur pour la connaissance de l’Inde de cette époque.

Se fondant sur le texte de Xuanzang, une mission archéologique menée par Zemaryalaï Tarzi, un archéologue français d’origine afghane, effectua en 2005 des recherches dans la vallée de Bâmiyân pour retrouver un Bouddha couché en parinirvâna dont le voyageur chinois estimait la longueur à trois cents mètres.

Source : Wikipédia.