Saint-Laurent-du-Maroni, appelé simplement Saint-Laurent, est une commune française située dans le département de la Guyane. En 2010, elle est la deuxième commune la plus peuplée de Guyane après Cayenne.

Ses habitants sont appelés les Saint-Laurentais et Saint-Laurentaises.

Des travaux de fouilles ont permis de découvrir, en 2005, que le site était occupé avant 7200 avant notre ère durant le Néolithique précéramique. Par la suite, le site reste occupé avant l’époque précolombienne par les populations amérindiennes. Avant la fondation de l’agglomération coloniale, il porte le nom de son chef Kamalaguli. De l’ensemble des populations amérindiennes initialement installées à ces époques ne restent aujourd’hui que les ethnies Arawak et Kali’na.

Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, le Maroni est la voie de pénétration de nouvelles populations. Aux colons européens et leurs esclaves noirs, vont s’ajouter les Businenge, esclaves en fuite du Suriname. Leurs descendants se retrouvent chez les Boni, les Ndjuka, les Paramaca et les Saramaca. Ces quatre ethnies vivent dans des quartiers ou dans les villages qui entourent Saint-Laurent. Grands navigateurs, ils sont piroguiers, pratiquent l’agriculture et l’artisanat.

Le premier bagne fut créé par la loi du 26 août 1792 qui prévoyait la déportation politique en Guyane des « ecclésiastiques non sermentés » puis aux ecclésiastiques dénoncés pour cause d’incivisme (loi du 23 avril 1793) et en 1795 pour les ennemis de la Révolution française, mais le blocus maritime imposé par l’Angleterre ainsi que les nombreuses épidémies qui s’y développaient entraînèrent l’arrêt de l’application de ces mesures.

La ruée vers l’or, qui débuta peu après l’abolition de l’esclavage, vers 1850, révolutionna la société créole. Les esclaves libérés délaissèrent les plantations à la recherche de l’or, creusèrent les premières mines en forêt, où ils furent rejoint par les créoles venus de la Caraïbe (Martinique, Guadeloupe, Dominique et Sainte-Lucie). Tous installés dans la région de Saint-Laurent, ils y développent le commerce de l’or. C’est la disparition économique des Blancs créoles, ruinés par le départ des esclaves de leurs plantations.

Depuis, des milliers de chercheurs d’or clandestins se sont installés bravant les autorités, vivant dans la violence et en butte au paludisme. Dénommés garimpeiros, ils sont actuellement la cause des ravages sociaux, sanitaires et environnementaux. L’utilisation du mercure et du cyanure pour amalgamer l’or empoisonne fleuve et affluents, tribus d’Amérindiens, et défigure la forêt.

La remontée du Maroni avait commencé dans les années 1820. Elle permit de découvrir, en 1852, une colonie de quarante familles, originaires de Friedland. Les nouveaux territoires explorés manquant de main-d’œuvre, pour pallier cela, Louis-Napoléon rétablit la déportation des bagnards. Leur premier convoi arriva le 31 mars 1852. Les forçats furent cantonnés dans l’Est de la Guyane. Outre la construction de routes, ils édifièrent les nouveaux pénitenciers. Installés dans des zones insalubres, ils furent rapidement délaissés. Le choix se porta alors sur la rive droite du Maroni où s’étaient installés les ressortissants venus de la mer du Nord. Ce choix détermina l’emplacement de l’agglomération qui devint lieu de déportation pour les condamnés aux travaux forcés jusqu’en 1946.

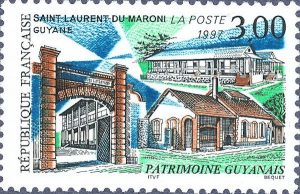

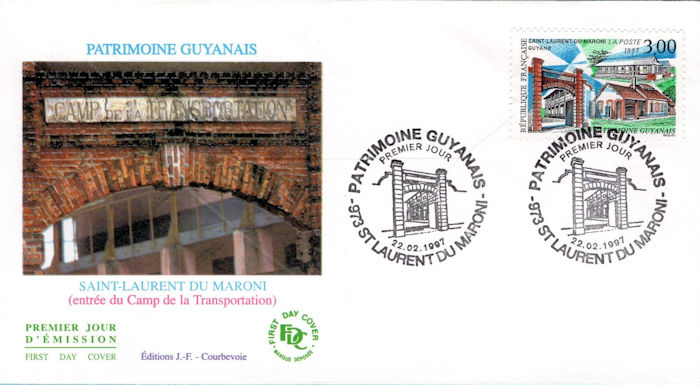

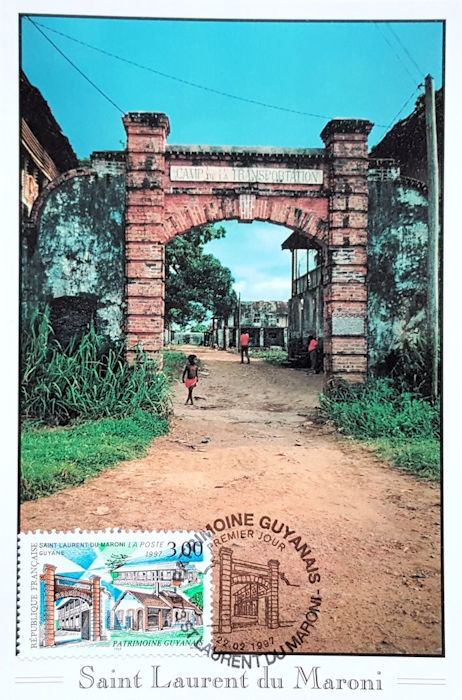

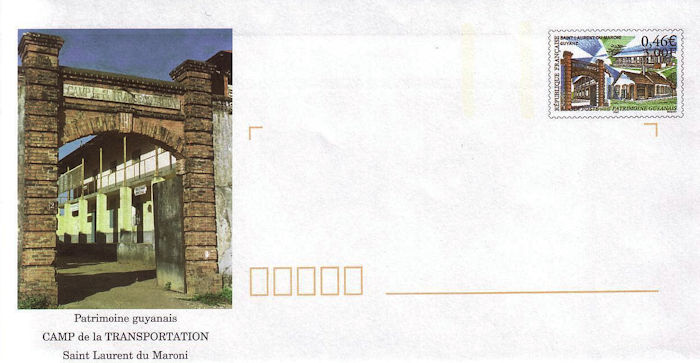

Les premiers transports débarquèrent le 23 août 1854. Cet emplacement fut validé par Auguste-Laurent Baudin, gouverneur de la Guyane, et dénommé Saint-Laurent-du-Maroni le 21 février 1858. Ce site devint un pénitencier agricole. Les forçats furent employés à cultiver bananes et cannes à sucre. De plus des chantiers forestiers furent ouverts à Saint-Jean-du-Maroni et à Sparouine.

Le gouvernement français fit venir des ressortissants portugais, africains, indiens et chinois. Ces derniers constituèrent le groupe le plus important. Venus de Shanghai et de Canton, ils ouvrirent des alimentations et des bazars, commerces où ils sont toujours majoritaires. Dans le même temps furent déportées des femmes dans la perspective, leurs peines finies, de s’installer pour fonder un foyer. Ce fut un échec et cette tentative fut arrêtée en 1905.

Les conditions sanitaires du bagne étant désastreuses, en 1867, Napoléon III décréta que les condamnés blancs au bagne iraient désormais purger leur peine en Nouvelle-Calédonie. Ce qui n’empêcha pas Saint-Laurent de devenir le siège de l’administration pénitentiaire. Le 15 septembre 1880, la ville prit le statut de commune pénitentiaire spéciale. La fonction de maire fut assurée par le directeur de l’Administration pénitentiaire qui nomma une commission municipale.

La transportation des forçats européens ayant repris en 1887, la ville dut s’agrandir. Construite en damier, elle était divisée en trois quartiers. Il y avait le quartier officiel avec les administrations et ses logements de fonction, venait ensuite la ville coloniale destinée aux concessionnaires, puis le quartier du Camp de la transportation, où se trouvaient aussi la gendarmerie et l’hôpital. Cette organisation et la qualité des constructions firent surnommer Saint-Laurent le « Petit Paris ».

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.