Pierre Terrail 1er, l’arrière-grand-père du chevalier, avait construit en 1404, au lieudit Bayard, une maison forte, qu’on appelait alors une tour. Ce lieudit était situé dans le mandement d’Avalon, formé des communes actuelles de St-Maximin et de Pontcharra en Dauphiné. Jusque vers 1550, cette tour appartiendra à la famille Terrail et notre chevalier y est très probablement né. Sa généalogie est connue avec plus ou moins de sincérité ; des différents textes la relatant, on peut en tirer un tableau récapitulatif (Généalogie de Bayard).

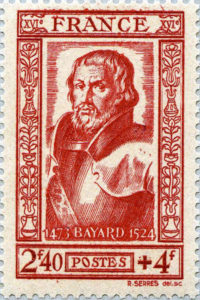

a majorité des auteurs le font naître en 1476, suite à une déclaration approximative de Champier. Vu le déroulement de sa carrière, il est difficile d’admettre cette date ; il vaut mieux situer sa naissance en 1474 ou peut-être même en 1473. On sait peu de choses sur l’enfance du jeune Bayard ; elle s’est déroulée à Pontcharra sur cette colline de Brâme-Farine qui borde le château et qui doit son nom très probalement à la présence de loups.

La jeunesse de Bayard a dû être marquée par un père grand blessé de guerre et une mère pieuse, Hélène Alleman, issue d’une des plus puissantes familles dauphinoises et dont le frère, Laurent Alleman, était évêque de Grenoble. Pierre Terrail a d’ailleurs été accueilli quelque temps à l’école de l’évêché de Grenoble, où il aurait appris au moins à lire et à signer son nom.

A cette époque, dans les familles nobles, seul l’aîné des enfants héritait du domaine. Les autres devaient se tourner vers les armes ou vers les ordres (le rouge ou le noir). Puisqu’il est entré en pagerie, Pierre Terrail ne devait pas être l’aîné, ni l’héritier du domaine, à moins qu’il ait renoncé à une partie de ses privilèges au bénéfice de son frère Georges.

Accompagné par un lieutenant du gouverneur, le futur chevalier quitte le giron familial le 8 avril 1486, à l’âge de 12 ou 13 ans, pour se présenter à la cour du jeune duc Charles 1er de Savoie, fixée alors temporairement au château de la Pérouse à Montmélian. Pendant 4 ans, à la cour de Savoie, résidant surtout à Turin, il apprendra la condition de page. Durant l’hiver 1486-87, le duc va attaquer son beau-frère, le marquis de Saluces, et, puisque les pages accompagnaient le seigneur, Bayard a probablement participé à cette guerre contre Saluces où il a pu servir comme estafette.

Après la mort précoce du duc en 1490, la régente Blanche, effrayée par l’état des finances, restreint le train de vie de la cour ; Pierre Terrail, surnommé Riquet puis Piquet, doit revenir à Grenoble où il est sans doute recueilli par le gouverneur Philippe de Bresse, oncle du roi de France, auquel il va le présenter. Mais c’est un autre neveu de Philippe, le jeune Louis de Luxembourg, comte de Ligny, qui prendra Bayard à son service. Il semble que le page aille poursuivre alors sa formation guerrière en Picardie – autre zone frontière – auprès du capitaine Louis d’Ars, commandant les troupes de Ligny.

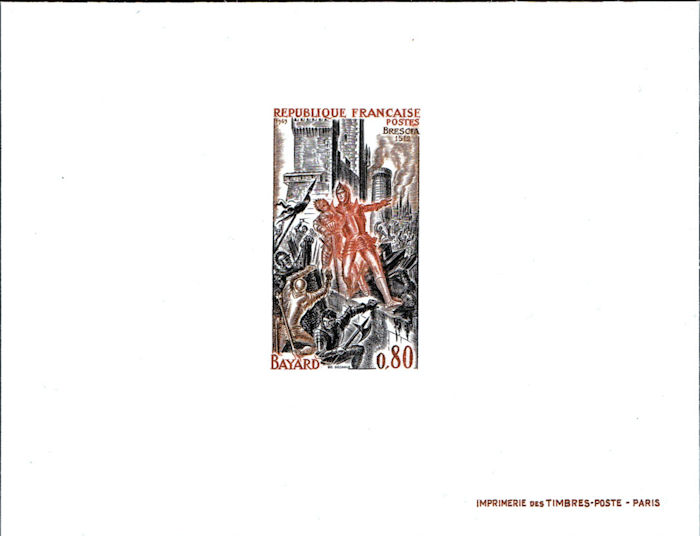

En 1523, l’armée royale prépare la reconquête du Milanais, mais le roi est retenu en France par la révolte du connétable de Bourbon. L’amiral Bonnivet commence le siège de Milan ; Bayard échoue devant Crémone et revient au sud de Milan. Bourbon, qui a offert ses services à l’empereur, commande l’armée ennemie, mais il est sujet à la jalousie des généraux. Bayard est très gêné par la trahison de son ami le connétable et par la nécessité de combattre contre lui.

Bonnivet est blessé et l’armée française, peu motivée, entame une retraite prudente : elle rejoint Novare le 8 avril 1524, traverse la Sesia à Romagnano et, le 29 au soir, bivouaque près de Rovasenda. Le lendemain matin, l’armée repart. Bayard, à l’arrière-garde, est assailli par des cavaliers ennemis ; vers midi, il reçoit un coup d’escopette au flanc droit ; descendu de cheval, il est fait prisonnier. On le dépose au pied d’un arbre : il est visiblement touché à mort. Selon Champier, les chefs ennemis viennent à son chevet et lui manifestent leur compassion. Au duc de Bourbon venu le plaindre, il aurait répondu fièrement (selon du Bellay) : monsieur, il n’y a point de pitié pour moy, car je meurs en homme de bien, mais j’ay pitié de vous, de vous voir servir contre votre prince, votre patrie et votre serment.

Bayard meurt le 30 avril 1524, près de Rovasenda. Il a été pleuré sincèrement par les Français et par les Espagnols, qui, selon la tradition, auraient fait dire pour lui une messe à Roasio dans la chapelle de la Madonna dei Cerniori.

Ramené à Grenoble le 20 mai, il a été inhumé le 26 août dans la chapelle du couvent des Minimes de la Plaine à Saint-Martin-d’Hères. Une incroyable série de fausses manœuvres, tant au 19e avec le préfet d’Haussez qu’au 20e siècle sous l’occupation allemande, ont abouti à la disparition probablement définitive des restes de Bayard. A la collégiale Saint-André de Grenoble se trouve un mausolée funéraire que la Restauration a élevé à sa mémoire ; sur la place du même nom, on trouve une statue sculptée par Raggi. A Pontcharra, sa ville natale, une statue équestre porte son regard vers le château de ses ancêtres.

Source : Le chevalier Bayard