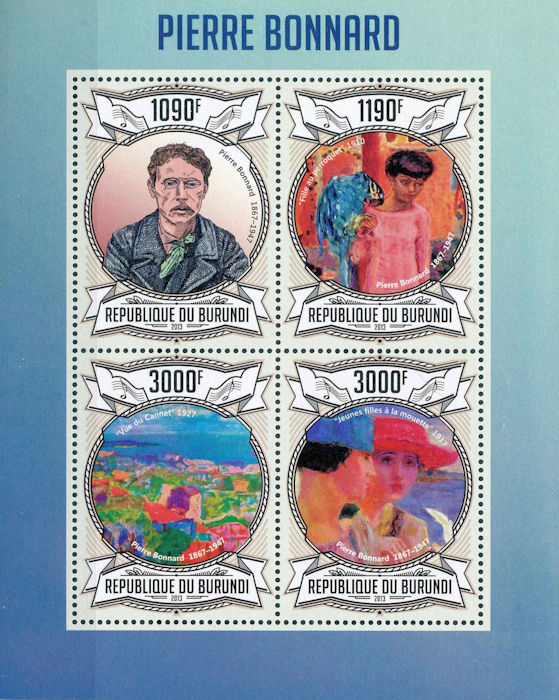

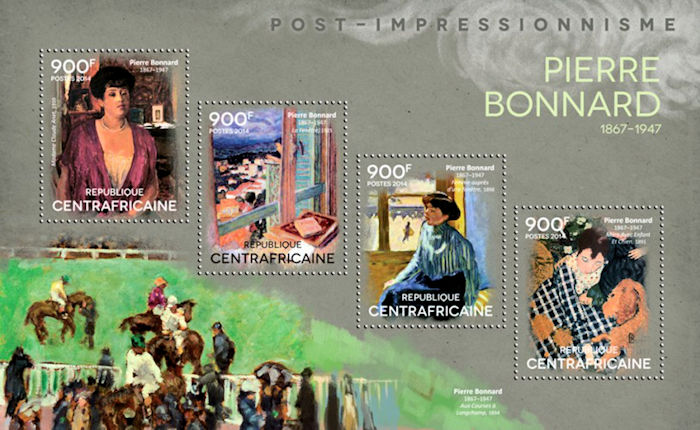

Pierre Bonnard, né le 3 octobre 1867 à Fontenay-aux-Roses (Seine) et mort le 23 janvier 1947 au Cannet (Alpes-Maritimes), est un peintre, décorateur, illustrateur, lithographe, graveur et sculpteur français.

Issu de la petite bourgeoisie, esprit à la fois modeste et indépendant, il se met très tôt à dessiner et à peindre. Il participe à la fondation du groupe postimpressionniste des nabis, qui entendent exalter les couleurs dans des formes simplifiées. Vénérant toutefois les impressionnistes, Bonnard va tracer son chemin personnel à l’écart des avant-gardes qui suivront : fauvisme, cubisme, surréalisme. Il produit énormément et connaît le succès dès le tournant du siècle. Grand voyageur amoureux de la nature, il se retire volontiers dans sa maison de Normandie mais découvre aussi la lumière du Midi : gardant un pied à Paris, il s’installe en 1927 au Cannet, avec Marthe, sa compagne et son modèle durant près de cinquante ans.

Très actif dans les arts graphiques et décoratifs, tenté un temps par la sculpture, Pierre Bonnard est avant tout peintre. Observateur doué d’une grande mémoire visuelle et sensitive, il ne travaille qu’en atelier, privilégiant les genres classiques de la peinture figurative : paysage, marine, nature morte, portrait et nu féminin, qu’il combine aussi dans ses scènes d’intérieur. Ses sujets tirés de la vie quotidienne et sa façon de les traiter lui ont valu les étiquettes de « peintre du bonheur », « intimiste bourgeois » ou « dernier des impressionnistes ». Aussi la question a-t-elle été posée à sa mort : était-il un grand artiste, ou du moins un peintre moderne ?

Études et rétrospectives révèlent une œuvre plus complexe et novatrice qu’il n’y paraît : prééminence de la sensation sur le modèle, affirmation de la toile comme surface à travers la composition, maîtrise incomparable de la lumière et de la couleur — sa palette de plus en plus riche et éclatante fait de lui l’un des plus grands coloristes du XXe siècle. Indifférent aux critiques comme aux modes, peu porté aux spéculations sans être étranger aux débats esthétiques de son temps, Pierre Bonnard est un peintre passionné qui n’a cessé de réfléchir à sa pratique et à la façon de rendre vivante, selon ses propres termes, non la nature, mais la peinture même.

Bonnard participe aux activités des nabis, dont il résume ainsi le fil rouge : Notre génération a toujours cherché les rapports de l’art avec la vie.

Le Barc de Boutteville, leur jovial défenseur, expose les nabis avec d’autres peintres (Toulouse-Lautrec, Émile Bernard, Louis Anquetin…) de 1891 à 189638. En 1897 et 1898, le marchand d’avant-garde Ambroise Vollard leur ouvre sa récente galerie de la rue Laffitte. En mars 1899 enfin, alors que le mouvement s’essouffle, Durand-Ruel les fait figurer avec Signac, Cross ou Rysselberghe autour d’Odilon Redon39. Pour les nabis comme pour leurs contemporains anglais du mouvement Arts & Crafts, il faut en finir avec le clivage entre arts majeurs et mineurs, et faire entrer l’art dans le quotidien à travers les arts décoratifs, voire appliqués ; au sein des beaux-arts même doit s’instaurer un dialogue entre peinture, musique, poésie, théâtre.

Bonnard fait sienne cette quête d’art total. Il travaille d’abord gracieusement avec Denis et Vuillard pour le Théâtre-Libre d’Antoine. Dans la soupente de la rue Pigalle loge aussi Lugné-Poe qui, après avoir créé Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, s’installe en 1893 à la Maison de l’Œuvre : Pierre Bonnard dessine la vignette et Vuillard les programmes de ce théâtre où vont se jouer les pièces d’Henrik Ibsen ou August Strindberg. En décembre 1896 c’est la première d’Ubu roi : Claude Terrasse a signé la musique, Bonnard a aidé Sérusier et Jarry pour les masques et les décors. Alfred Jarry redonne sa pièce début 1898 au « théâtricule » des Pantins, dans l’appartement des Terrasse rue Ballu : le compositeur accompagne au piano les marionnettes, confectionnées cette fois par son beau-frère à l’exception de celle d’Ubu. Bonnard, proche de Jarry, collaborera à L’Almanach du Père Ubu illustré (1901) et aux divers écrits d’Ambroise Vollard sur ce personnage littéraire.

Les nabis se retrouvent dans les intentions de La Revue blanche, mensuel artistique et littéraire que viennent de fonder les frères Natanson : intégrer tout ce qui se fait ou s’est fait pour développer sans combat sa personnalité. Thadée Natanson a spécialement remarqué chez Le Barc de Boutteville et au Salon des indépendants les œuvres de Bonnard, devenant son premier collectionneur. Il lui confie la réalisation de l’affiche de 1894. Elle doit encore aux estampes japonaises, mais texte et image se mêlent de façon humoristique : ombre d’une chauve-souris, regard équivoque de la jeune femme, « l » pendant à son bras et « a » enroulé autour de sa jambe.

Le modèle en est sans doute Misia, l’épouse de Thadée Natanson, qui reçoit rue Saint-Florentin. Pianiste de talent d’une beauté un peu canaille, elle est l’égérie parfois cruelle des jeunes artistes et intellectuels des années 1890g. Bonnard a laissé d’elle plusieurs dessins dont un nu, et continue à la peindre après son divorce de Natanson.

Bonnard commence à vivre de ses productions graphiques plus ou moins japonisantes.

Chaque année il prépare le Salon des indépendants. En 1891 il envoie L’Exercice, le portrait de sa sœur avec ses chiens, les Femmes au jardin, L’Après-midi au jardin qu’achète le peintre Henry Lerolle. Interviewé par L’Écho de Paris, Bonnard déclare avec assurance : Je ne suis d’aucune école. Je cherche uniquement à faire quelque chose de personnel. L’année suivante, son envoi comporte entre autres La partie de croquet et Le corsage à carreaux, où il a peint Andrée d’un point de vue légèrement surplombant dans un vêtement qui semble une mosaïque posée à plat.

Début 1891, Bonnard vend 100 francsh à l’entreprise France-Champagne une affiche en trois couleurs placardée sur les murs de Paris. Malgré ses volutes très « fin de siècle », elle frappe alors par sa sobriété, comparée aux affiches d’un Jules Chéret ; la courbe du bras, la mousse débordante, le lettrage animé sont perçus comme des audaces joyeuses. Toulouse-Lautrec, admiratif, cherche à faire la connaissance de celui qui signe encore « PB » : Bonnard s’effacera bien volontiers devant son nouvel ami pour ce qui est de représenter la Goulue ou Valentin le Désossé pour le Moulin-Rouge. Dans l’immédiat, France-Champagne lui commande la couverture d’une « Valse de salon ». Dès 1892 il prend un atelier rue des Batignolles.

De 1892 à 1893 il s’applique à illustrer Le Petit Solfège de son beau-frère. Suivent d’autres albums et des scènes amusantes inspirées par le couple Terrasse et leurs bébés. En outre, la rue constitue pour Bonnard le plus attrayant des spectacles. Captivé par le ballet des bourgeois comme du peuple autour de la place de Clichy, il ne cesse d’en capturer le pittoresque, selon le mot de Claude Roger-Marx en 1895. Aux lithographies en deux tons de La Revue blanche succèdent celles, polychromes, des cahiers d’estampes édités par Vollard, où les nabis côtoient Edvard Munch ou Redon : ainsi en 1899 Quelques aspects de la vie de Paris.

Tous les genres de productions populaires ou usuelles intéressent Bonnard, qui tire des enseignements de chaque technique d’illustration. Quand Durand-Ruel lui offre en janvier 1896 sa première exposition individuelle, il tient à montrer, en marge de cinquante toiles et dessins, plusieurs affiches et lithographies, le Solfège et deux paravents.

Dès 1900, pris d’une frénésie de voyages, Bonnard prend l’habitude de quitter Paris du printemps à l’automne.

En 1899 Bonnard et Vuillard sont allés à Londres, puis en Italie avec Ker-Xavier Roussel : Bonnard rapporte des croquis de Milan et Venise. Au printemps 1901, tous trois visitent en compagnie des princes Emmanuel et Antoine Bibesco Séville, Grenade, Cordoue, Tolède, Madrid. C’est en comparant au musée du Prado le Titien et Vélasquez que l’artiste a l’intuition de ce qui le guidera désormais : tâcher comme le maître vénitien de « se défendre » face au motif, pour le transformer en suivant l’idée qu’on s’en fait.

En 1905 et 1906, Misia, remariée avec le patron de presse Alfred Edwards, l’invite sur son yacht avec Maurice Ravel ou Pierre Laprade pour des croisières en mer du Nord : quelques dessins serviront à illustrer La 628-E8 d’Octave Mirbeau. Bonnard reverra plusieurs fois les musées de Belgique, des Pays-Bas et de Berlin90. En février 1908, il emmène Marthe un mois en Algérie et en Tunisie, où il trouve que les bourgeois français et les Maures coexistent mal. Au retour le couple passe par l’Italie, puis le peintre repart à Londres en compagnie de Vuillard et Edwards.

Dans les années 1900 Bonnard va beaucoup en Normandie : Criquebeuf et Vasouy avec Vuillard, L’Étang-la-Ville chez Roussel, Varengeville-sur-Mer près de chez Vallotton, Colleville-sur-Mer, Honfleur, etc.

De 1904 date son premier séjour à Saint-Tropez, où il rencontre Paul Signac, qui lui reproche encore des couleurs ternes et un laisser-aller dans les formes. Suivent des séjours à Marseille, Toulon, Banyuls-sur-Mer chez Maillol. C’est en juin et juillet 1909 que Bonnard, revenant à Saint-Tropez chez un ami — Henri Manguin ou Paul Simon —, dit avoir éprouvé un éblouissement, un coup des Mille et Une Nuits. La mer, les murs, jaunes, les reflets aussi colorés que les lumières…. Dès lors, tous les hivers et parfois à d’autres saisons, il loue au moins un mois par an à Saint-Tropez, Antibes ou Cannes.

Sans renoncer à l’étranger, Bonnard ne cesse plus de sillonner la France, de Wimereux à la Côte d’Azur, et d’Arcachon, où ont résidé les Terrasse, aux villes d’eau comme Uriage-les-Bains, où Marthe fait des cures. Il continue malgré les difficultés pendant la Première Guerre mondiale.

Bonnard peint toujours énormément. S’il fuit de plus en plus la vie publique, il reste proche de ses amis et connaît le succès.

Durant les années 1920, le peintre multiplie les paysages sur lesquels il reste longtemps, laissant à l’occasion les couleurs et la lumière du Sud envahir les tableaux peints dans le Nord, et réciproquement. Ses nus, moins voluptueux, s’intéressent davantage à la beauté plastique, non sans suggérer au passage la mélancolie de Marthe. Le peintre approfondit enfin son travail sur les natures mortes, soit isolées, soit au premier plan de ses scènes domestiques, s’attachant à rendre ce que Pierre Reverdy appelle l’humble psychologie des choses.

Modeste et conscient des difficultés du métier, Bonnard s’est toujours abstenu de critiquer ses amis peintres. Fidèle toute sa vie aux compagnons de la première heure, il lui arrive encore de travailler avec Vuillard, sans doute le plus proche. À Vernon défilent les amis du couple, même si Marthe prend de plus en plus ombrage de toute présence : Natanson, Misia, les Besson, les Hahnloser, les Bernheim, Ambroise Vollard ou Jos Hessel.

Claude Monet vient aussi, quand ce n’est pas Bonnard qui se rend à Giverny. Nonobstant leur différence d’âge et leurs divergences sur la composition ou la peinture en plein air, ces deux artistes peu bavards se comprennent : le maître s’enquiert des travaux de son cadet toujours déférent, exprimant son avis d’un geste ou d’un sourire. Leur complicité s’augmente des explorations chromatiques de Bonnard — jusqu’au vide laissé par le décès de Monet fin 1926.

Bonnard poursuit en parallèle un dialogue artistique avec Henri Matisse, entamé vers 1905 en dépit de leurs parcours distincts (période fauve de Matisse par exemple). Chacun a acquis chez Bernheim des toiles de l’autre et suit avec intérêt son évolution. Leur correspondance avait commencé par une carte postale de Matisse ne contenant que les mots Vive la peinture ! Amitiés : elle durera jusqu’à la fin.

En mai et juin 1921, les frères Bernheim exposent vingt-quatre toiles de Bonnard en plus des panneaux conçus pendant la guerre, et organisent cinq ans plus tard une exposition « Bonnard : œuvres récentes ». L’artiste envoie régulièrement des tableaux au Salon d’automne et sa cote grimpe sur le marché de l’art. En 1927, suivant celles de François Fosca et de Léon Werth en 1919 puis de Claude Roger-Marx en 1924, l’importante monographie de Charles Terrasse, illustrée et supervisée par son oncle, fait date.

En avril 1924, la galerie Eugène Druet présente la première rétrospective des œuvres de Pierre Bonnard. Les 68 tableaux exposés, peints entre 1890 et 1922, font dire à Élie Faure que comme les plus rares artistes, il donne l’impression d’avoir inventé la peinture, parce qu’il voit les choses d’un œil neuf et rythme surtout de façon nouvelle les couleurs et les harmonies : l’éminent critique s’oppose à ceux qui, pour louer Bonnard, parlent de son ingénuité, voire d’un peintre-enfant.

Cet événement étend la réputation de Bonnard au-delà des frontières. Ayant reçu en 1923 un prix Carnegie du Musée des Beaux Arts de Pittsburgh — il en obtiendra un autre en 1936 —, il est sollicité en 1926 pour faire partie du jury : il traverse donc l’Atlantique, découvrant Pittsburgh, Philadelphie, Chicago, Washington, New York. Il rencontre à cette occasion Duncan Phillips, qui depuis deux ans collectionne ses œuvres. La première grande exposition Bonnard à l’étranger se tient en 1928 à la galerie que César Mange de Hauke a ouverte à New York.

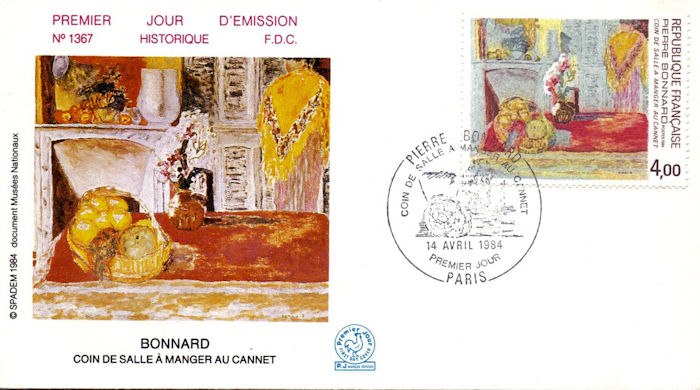

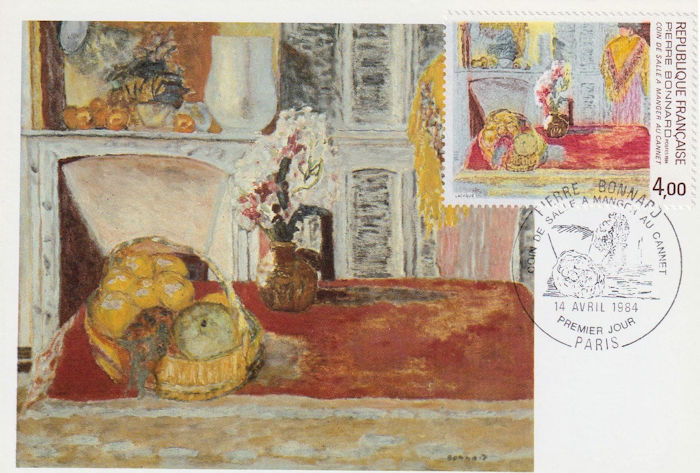

En février 1926, Bonnard a acquis au Cannet, 29 avenue Victoria, une villa crépie de rose et ressemblant à un chalet, qu’il baptise Le Bosquet du nom du quartier. Entourée d’un vaste jardin, elle jouit d’une large vue sur la baie de Cannes et le massif de l’Esterel. Il y fait faire de gros travaux avant d’emménager un an plus tard : balcons, portes-fenêtres, électricité, chauffage, eau courante, salle de bain, garage. Il a peint plus de cent fois le jardin et les pièces de la maison, à l’exception de la chambre de Marthe ; celle-ci est omniprésente, réduite parfois à une ombre, sur les tableaux du salon ou de la salle à manger ; le temps qu’elle passe dans son bain (par plaisir, nécessité médicale ou obsession maladive pour la propreté) inspire à son mari ses fameux nus à la baignoire.

Bonnard, qui cherche chez lui comme en promenade, les points de vue dégagés ou en hauteur, n’aime pas davantage être contraint par l’espace de la toile. Il achète celle-ci au mètre, en découpe un morceau plus grand que nécessaire, et l’accroche au mur sans châssis de façon à pouvoir modifier le format de sa peinture. Dans le petit atelier du Bosquet — les grandes installations l’intimident — se voient encore les traces de punaises. Il fait de même à l’hôtel, assurant que les ramages des papiers peints ne le gênent en rien.

Bonnard rejoint Le Cannet dès septembre 1939 et n’en bouge plus jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, essentiellement occupé à peindre.

Guy Cogeval pense que Bonnard, dont la peinture ne répercute aucun des événements tragiques contemporains, en était inconscient : c’est sans doute le peintre le moins engagé de l’histoire de l’art, ce qui aura pu le desservir. Antoine Terrasse le croit au contraire très affecté par le conflit, surmontant ses angoisses dans le spectacle de la nature — qu’il dit être sa seule consolation —, dans un travail acharné, et dans des liens resserrés avec Matisse : les deux peintres s’écrivent beaucoup et se voient au Cannet, à Nice ou à Saint-Paul-de-Vence. Olivier Renault pour sa part, à la suite de l’historien de la Résistance Thomas Rabino, prête à Bonnard une posture résistante, à sa manière non frontale mais déterminée.

Il ne participe pas comme d’autres artistes français au voyage à Berlin de novembre 1941, puis refuse d’exécuter un portrait de Pétain : il exige des séances de pose et compensations en nature qui découragent l’émissaire de Vichy. Il s’abstient surtout de vendre des tableaux pendant toute la guerre. C’est à son corps défendant qu’il figure en août 1942 dans l’exposition inaugurale du Palais de Tokyo. La seule galerie où on le voit est celle qu’a ouverte à Nice Jean Moulin, venu fin 1942 lui demander des toiles, ainsi qu’à Matisse. L’ancien dreyfusard enfin s’inquiète du sort de ses galeristes les Bernheim, témoignant par écrit de leur soutien à l’art français.

En juillet 1945, Bonnard est heureux de retrouver pour une semaine le pavé et le peuple parisiens. Il séjourne plus longtemps à Paris l’année suivante, entre la rétrospective chez Bernheim et une exposition à la toute nouvelle galerie Maeght.

Du 7 au 20 octobre 1946, Bonnard monte une dernière fois à Paris.

Il s’arrête au passage chez son neveu Charles Terrasse, conservateur du château de Fontainebleau, et retouche L’Atelier au mimosa, envahi de jaune, ou encore Le Cheval de cirque, souvent rapproché de l’autoportrait de 1945 et présenté avec d’autres toiles au Salon d’automne. Il accepte l’idée d’une rétrospective organisée par le MoMa à New York pour son quatre-vingtième anniversaire.

De retour au Bosquet, où sa nièce Renée s’est installée depuis la fin de la guerre, il sent ses forces décliner rapidement. Alité, il songe à L’Amandier en fleur peint au printemps précédent : ce vert ne va pas, il faut du jaune…, dit-il à Charles venu le voir. Celui-ci l’aide à tenir son pinceau pour en ajouter, à gauche du pied de l’arbre. Pierre Bonnard s’éteint quelques jours plus tard, le 23 janvier 1947.

Il est inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Anges du Cannet : la dalle porte simplement son nom et ses dates, sous ceux de Marthe.

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.