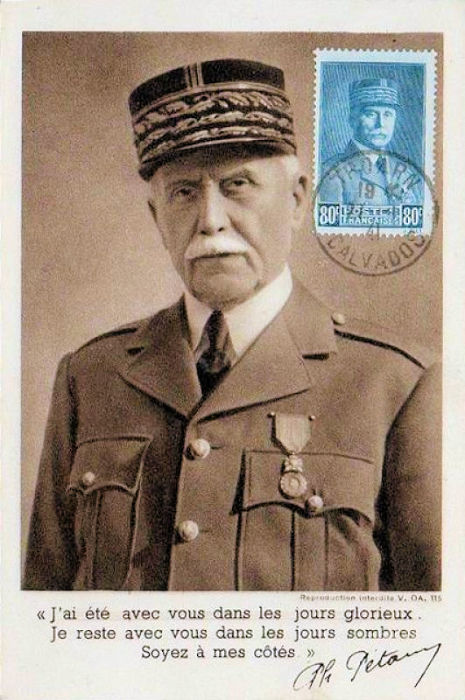

Philippe Pétain, né le 24 avril 1856 à Cauchy-à-la-Tour (Pas-de-Calais) et mort en captivité le 23 juillet 1951 sur l’île d’Yeu (Vendée), est un militaire, diplomate et homme d’État français. Élevé à la dignité de maréchal de France en 1918, il est frappé d’indignité nationale et déchu de sa distinction militaire en 1945.

Militaire de carrière s’étant démarqué à l’École de guerre de la doctrine dominante de l’offensive à outrance, il est sur le point de terminer sa carrière comme colonel lorsque la Grande Guerre éclate, en 1914. Chef militaire à l’action importante, il est généralement présenté comme le vainqueur de la bataille de Verdun et, avec Georges Clemenceau, comme l’artisan du redressement du moral des troupes après les mutineries de 1917. Remplaçant Nivelle en mai 1917, il reste commandant en chef des forces françaises jusqu’à la fin de la guerre, bien que placé sous les ordres de son rival Ferdinand Foch nommé généralissime des troupes alliées après la rupture du front le 28 mars 1918.

Auréolé d’un immense prestige au lendemain de la guerre, il est le chef de l’armée d’après-guerre. En 1925, il commande personnellement les forces françaises combattant aux côtés de l’Espagne dans la guerre du Rif, remplaçant le maréchal Lyautey. Devenu académicien en 1929, il occupe les fonctions de ministre de la Guerre de février à novembre 1934, puis est nommé ambassadeur en Espagne en 1939, alors que le pays est dirigé par le général Franco.

Rappelé au gouvernement le 17 mai 1940, après le début de l’invasion allemande, il s’oppose à la poursuite d’une guerre qu’il considère comme perdue et dont il impute bientôt la responsabilité au régime républicain. Il devient président du Conseil en remplacement de Paul Reynaud le 16 juin ; le lendemain, il appelle à cesser le combat. Selon la volonté d’Adolf Hitler, il fait signer l’armistice du 22 juin 1940 avec le Troisième Reich, à Rethondes. Investi des pleins pouvoirs constituants par l’Assemblée nationale, le 10 juillet 1940, il s’octroie le lendemain le titre de « chef de l’État français », à 84 ans. Il conserve cette fonction durant les quatre années de l’occupation de la France par l’Allemagne nazie.

Installé en zone libre à Vichy à la tête d’un régime autoritaire, il abolit les institutions républicaines et les libertés fondamentales, dissout les syndicats et les partis politiques, et instaure une législation antimaçonnique et antisémite en août-octobre 1940. Il engage le pays dans la Révolution nationale et dans la collaboration avec l’Allemagne nazie. Le « régime de Vichy », qu’il dirige jusqu’en juillet 1944, est déclaré « illégitime, nul et non avenu » par le général de Gaulle à la Libération.

Emmené contre son gré par les Allemands à Sigmaringen puis en Suisse, où il se rend aux autorités françaises, Philippe Pétain est jugé pour intelligence avec l’ennemi et haute trahison par la Haute Cour de justice en juillet 1945. Il est frappé d’indignité nationale, condamné à la confiscation de ses biens et à la peine de mort. Alors que la cour recommande la non-application de cette dernière en raison de son grand âge, sa peine est commuée en emprisonnement à perpétuité par le général de Gaulle. Il meurt sur l’île d’Yeu, où il est inhumé.

Élevé dans le catholicisme, mais ayant une vie personnelle « de garnison », confronté à une certaine morgue de ses supérieurs et des « bonnes familles », Pétain reste discret sur ses opinions, dans l’esprit de la « grande muette ». Sa carrière est lente dans l’armée assez aristocratique des années 1890. Lors de l’affaire Dreyfus, le capitaine Pétain n’est pas antidreyfusard ; ultérieurement, il affirme à son chef de cabinet civil Henry du Moulin de Labarthète : « J’ai toujours cru, pour ma part, à l’innocence de Dreyfus ». Il juge cependant que Dreyfus s’était mal défendu et que sa condamnation était logique : l’idée que Félix Gustave Saussier et Jean Casimir-Perier aient condamné Dreyfus en le sachant innocent l’aurait tourmenté, voire scandalisé d’après les deux ministres pétainistes, Henri Moysset et Lucien Romier. En tout cas, il ne participe pas à la souscription en vue du « monument Henry », ouverte par le journal antisémite La Libre Parole, d’Édouard Drumont, pour la veuve du colonel Henry, responsable par ses faux de la condamnation du capitaine Dreyfus.

Philippe Pétain est promu dans la période de « républicanisation de l’armée » qui suit l’affaire Dreyfus : aide de camp de Joseph Brugère, général républicain nommé gouverneur militaire de Paris par le gouvernement de défense républicaine de Pierre Waldeck-Rousseau pour réduire l’influence antidreyfusarde dans l’armée, Pétain est également un proche du général Percin, officier républicain impliqué dans l’affaire des fiches.

Toutefois, le militaire Pétain s’occupe fort peu de la vie politique de l’époque, et reste très discret sur ses opinions personnelles. Au contraire de beaucoup de militaires, il ne s’engage à aucun moment, pas plus lors de l’affaire des fiches en 1904 que lors des débats sur la séparation des Églises et de l’État en 1905.

Cette image d’un militaire républicain d’aucun parti perdurera dans l’entre-deux-guerres. Il ne semble pas avoir eu d’expression antisémite avant 1938 (en 1919, il signe une pétition demandant de « venir au secours des masses juives opprimées en Europe orientale » et en 1938, une autre contre les persécutions en Allemagne).

Au début de sa carrière militaire, Philippe Pétain est affecté à différentes garnisons, mais ne participe à aucune des campagnes coloniales.

En 1900, chef de bataillon, il est nommé instructeur à l’École normale de tir du camp de Châlons-sur-Marne. Il s’oppose à la doctrine officielle de l’époque qui veut que l’intensité du tir prime la précision et qui privilégie les attaques à la baïonnette pour l’infanterie et la poursuite à outrance pour la cavalerie. Il préconise au contraire l’utilisation des canons pour les préparations et les barrages d’artillerie, afin de permettre la progression de l’infanterie, laquelle doit pouvoir tirer précisément sur des cibles individuelles. Le directeur de l’école signale la « puissance de dialectique […] et l’ardeur […] » « avec lesquelles il défend des thèses aussi aventurées ».

En 1901, il occupe un poste de professeur adjoint à l’École supérieure de guerre, à Paris, où il se distingue par des idées tactiques originales. Il y est de nouveau de 1904 à 1907, puis de 1908 à 1911 reprenant sans ménagement le poste de titulaire de la chaire de tactique de l’infanterie à Adolphe Guillaumat.

Il s’élève alors violemment contre le dogme de la défensive prescrit par l’instruction de 1867, « l’offensive seule pouvant conduire à la victoire ». Mais il critique aussi le code d’instruction militaire de 1901 prônant la charge en grandes unités, baïonnette au canon, tactique en partie responsable des milliers de morts d’août et septembre 1914. Humiliés par la défaite de 1870, les états-majors se montrent volontiers bravaches et revanchards. À partir de 1911, l’État-major prône l’offensive à outrancec. Pétain, lui, préconise la manœuvre, la puissance matérielle, le mouvement, l’initiative : « le feu tue ». Ainsi, il déclare à un élève officier :

« Accomplissez votre mission coûte que coûte. Faites-vous tuer s’il le faut, mais si vous pouvez remplir votre devoir tout en restant en vie, j’aime mieux cela. »

Parmi les officiers rangés sous ses ordres, il est le 20 octobre 1912, premier chef de corps de Charles de Gaulle, alors sous-lieutenant au 33e régiment d’infanterie stationnée à Arras.

En septembre 1913, devant commenter, devant les officiers réunis, un exercice conçu par le général Gallet, qui, lors de manœuvres, a fait charger à la baïonnette des nids de mitrailleuses, qui naturellement tiraient à blanc, le colonel Pétain répond que le général commandant la 1re division d’infanterie vient de montrer, afin de frapper les esprits, toutes les erreurs qu’une armée moderne ne doit plus commettre. Après avoir détaillé la puissance de feu des armes allemandes, il conclut par : « C’est par le feu qu’il faut détruire l’objectif avant de s’en emparer. Messieurs n’oubliez jamais que le feu tue ! ».

Franchet d’Esperey est nommé en novembre 1913 commandant du 1er corps d’armée à Lille en remplacement du général anticlérical Henri Crémer. En janvier 1914, Franchet d’Esperey nomme le colonel Pétain pour assurer la vacance du général de Préval commandant la 3e brigade d’infanterie à Arras qui quitte l’armée d’active pour des problèmes de santé.

Le 28 mars 1914, par permutation avec le général Deligny , Philippe Pétain est nommé au commandement de la 4e brigade d’infanterie qui est composée de deux régiments, le 8e régiment d’infanterie en garnison à Saint-Omer, Calais et Boulogne et le 110e régiment d’infanterie en garnison à Dunkerque, Bergues et Gravelines. Le commandement du 33e régiment d’infanterie est repris par le lieutenant-colonel Stirn.

Arrivé à Saint-Omer, Philippe Pétain, pourtant excellent cavalier, fait une mauvaise chute de cheval. Le docteur Louis Ménétrel (père de Bernard Ménétrel) interdit l’amputation et sauve la jambe gauche de Pétain.

Adolphe Messimy, qui est redevenu ministre de la Guerre le 12 juin et qui a pris pour chef de cabinet militaire le général Guillaumat, adresse le 24 juillet un refus au général Anthoine, venu solliciter la nomination de Pétain au grade de général.

Ses biographes identifient ce manque de reconnaissance comme un des éléments structurant la personnalité de Pétain. À 58 ans, en juillet 1914, le colonel Philippe Pétain s’apprête à prendre sa retraite après une carrière relativement modestee.

Il devient général de division le 14 septembre.

Investi le 20 octobre 1914 de la fonction de général commandant de corps d’armée, il prend le commandement du 33e corps. Affecté sur le secteur du front où il avait grandi, il réalise des actions d’éclat lors de l’offensive en Artois effectuant la seule percée le (9 mai 1915) qu’il juge à raison ne pouvant être exploitée. En juin 1915, investi de la fonction de général d’armée, il commande la IIe armée. Ayant pourtant désapprouvé ouvertement l’offensive de Joffre en Champagne, il est au commandement d’une des deux armées engagées. Il obtient les meilleurs succès et fait stopper l’offensive quand les pertes deviennent importantes. Son souci d’épargner leurs vies le rend populaire parmi ses hommes.

Sous les ordres du futur maréchal Joffre et du général de Castelnau, il est l’un des 8 commandants à la bataille de Verdun, en poste du 25 février au 19 avril 1916. Son sens de l’organisation, soutenu par un réel charisme ne sont pas étrangers à l’issue victorieuse du combat, huit mois plus tard, même si la ténacité de ses troupes, comme celle du commandant Raynal au fort de Vaux, en a été le facteur décisif. Sa vision stratégique de la bataille lui fait comprendre que le meilleur soldat du monde, s’il n’est pas ravitaillé, évacué en cas de blessure ou relevé après de durs combats, est finalement vaincu.

Pétain met en place une rotation des combattants. Il envoie au repos les régiments épuisés qu’il fait remplacer par des troupes fraîches. Il organise des norias d’ambulances, de camions de munitions et de ravitaillement sur ce qui devient la « Voie sacrée » (terme de Maurice Barrès). Comprenant la valeur de l’aviation dans les combats, il crée en mars 1916 la première division de chasse aérienne pour dégager le ciel au-dessus de Verdun. Il réaffirme cette vision dans une instruction de décembre 1917 : « L’aviation doit assurer une protection aérienne de la zone d’action des chars contre l’observation et les bombardements des avions ennemis […] ».

Il a tiré de cette période le titre de « vainqueur de Verdun », même si cette appellation a été surtout exploitée plus tard, sous le régime de Vichy. Ce célibataire reçoit plus de 4 500 lettres d’admiratrices durant le premier conflit mondial.

Toutefois, Joffre, Foch et Clemenceau attribuent la victoire de Verdun à Nivelle et à Mangin. Certains reprochent à Pétain son pessimisme36,f. En fait, comme la réputation de Pétain s’affirme auprès des soldats après les erreurs de Nivelle (en 1917), il existe deux traditions de la victoire de Verdun, comme l’écrit Marc Ferro, biographe de Pétain : « celle des chefs militaires et politiques, qui la mettent au crédit de Nivelle, et celle des combattants, qui ne connaissent que Pétain ».

Le 25 décembre 1916, le général Nivelle, auréolé de la reprise des forts de Vaux et de Douaumont, prend la tête des armées françaises, alors que Joffre, nommé maréchal, est évincé du commandement. Le général Pétain est nommé chef d’état-major général, poste spécialement recréé pour lui. Il s’oppose à Nivelle, peu économe du sang de ses hommes, dont la stratégie d’offensive à outrance contraste avec le pragmatisme de Pétain.

Le commandement de Nivelle aboutit à la bataille du Chemin des Dames, à la mi-avril 1917 : 100 000 hommes sont mis hors de combat du côté français en une semaine. Devant cet échec et le sentiment des soldats qu’ils sont menés à la mort pour rien, le mécontentement gronde, provoquant des mutineries dans de nombreuses unités. Nivelle est renvoyé, et Pétain se trouve en situation de lui succéder, par sa réputation à Verdun et ses prises de position visant à limiter les pertes. Le 15 mai 1917, il est nommé commandant en chef des armées françaises38. Son commandement cherche à redonner confiance aux troupes en améliorant les conditions de vie des soldats, en accordant plus libéralement des permissions, en mettant fin aux offensives mal préparées, et en faisant condamner les mutins, dont seule une minorité de meneurs seront fusillés, malgré les exigences d’une partie des hommes politiques.

Pour ne pas gaspiller la vie des soldats, il lance des offensives plus limitées, et toutes victorieuses. Il reprend aux Allemands lors de la deuxième bataille de Verdun en août 1917 tout le terrain perdu en 1916. Il reprend la crête du Chemin des Dames lors de la bataille de la Malmaison, en octobre 1917.

Le 21 mars 1918, les Allemands rompent le front britannique en Picardie, menaçant Amiens. Pétain est un candidat possible au titre de généralissime des troupes alliées, mais, avec l’appui des Britanniques, Clemenceau, qui le juge trop porté à la défensive et trop pessimiste, lui préfère Foch, partisan de l’offensive, lors de la conférence de Doullens du 26 mars. À cette conférence, Douglas Haig, représentant les Britanniques et soutenu par le représentant américain, exige et obtient que Pétain soit exclu de l’état-major inter-allié. Foch, à l’origine de la coordination des troupes alliées, en est désormais le chef suprême. Mais chaque commandant d’une armée nationale conserve le droit de faire appel de toute décision de Foch auprès de son gouvernement. Pétain conserve son rôle de général en chef des armées françaises, mais passe de fait sous les ordres de Foch.

Le 27 mai 1918, les Allemands percent le front français au Chemin des Dames, le général Duchêne, qui bénéficie de la protection de Foch, ayant refusé d’appliquer la doctrine défensive prescrite par Pétain consistant à transformer la première position défensive en ligne d’alerte et de désorganisation, afin de reporter la résistance ferme sur la deuxième position quelques kilomètres en arrière. L’armée française est contrainte de rétrograder sur la Marne. Pétain conseille la prudence, là où Foch choisit la contre-offensive, qui s’avèrera en juillet victorieuse. Foch, ne pouvant atteindre directement Pétain, fait limoger son major général, le général Anthoine. Le 22 juin 1918, le Comité de guerre retire à Pétain, qui a refusé de sanctionner Anthoine, son droit d’en appeler au gouvernement en cas de désaccord avec Foch. Le 30 juin, la nomination du général Buat au poste de major général est imposée par Foch et Clemenceau à Buat et Pétain afin de rendre plus souples et plus efficaces les relations entre les états-majors de Foch et de Pétain, dans l’espoir que l’armée française obéisse directement à Foch.

En août 1918, la médaille militaire est attribuée à Pétain : « Soldat dans l’âme, n’a cessé de donner des preuves éclatantes du plus pur esprit du devoir et de haute abnégation. Vient de s’acquérir des titres impérissables à la reconnaissance nationale en brisant la ruée allemande et en la refoulant victorieusement ».

En octobre 1918, il prépare une grande offensive en Lorraine qui aurait mené les troupes franco-américaines jusqu’en Allemagne. Cette grande offensive, prévue à partir du 13 novembre, n’a pas lieu : contre son avis, Foch et Clemenceau ont accepté de signer le 11 novembre l’armistice demandé par les Allemands.

À la demande des officiers du GQG, le maréchal Foch fait, le 17 novembre 1918, une démarche auprès du président du conseil Georges Clemenceau. Le 19 novembre 1918, le général Pétain apprend à midi par téléphone qu’il va obtenir le bâton de maréchal puis, en début d’après-midi, assiste, impassible sur son cheval blanc suivi du général Buat et de vingt-cinq officiers du GQG, au défilé des troupes de la 10e armée entrant officiellement à Metz par la porte Serpenoise sous les vivats d’une foule en liesse.

Pétain est élevé à la dignité de maréchal de France par décret du 21 novembre 1918 (publié au Journal officiel le 22). Il reçoit à Metz son bâton de maréchal, le 8 décembre 1918.

Il est l’un des très rares acteurs militaires de premier plan de la Grande Guerre à n’avoir jamais voulu publier ses mémoires de guerre. En 2014 est publié un manuscrit inédit de Philippe Pétain qui retrace le conflit tel que Pétain l’avait vécu45. Les différents témoignages à son sujet, « au-delà des inévitables références au grand soldat soucieux de la vie de ses hommes, soulignent son caractère secret, son manque d’humour, sa froideur, son apparence marmoréenne, terme qui revient souvent sous la plume des différents auteurs ». L’historien Jean-Louis Crémieux-Brilhac rappelle que « Pétain était, dès 1914-1918, un chef d’un pessimisme que Clemenceau jugeait intolérable, bien qu’il l’ait toujours couvert ».

À la déclaration de guerre, en septembre 1939, le maréchal Pétain, depuis Madrid, refuse une proposition du président du Conseil Édouard Daladier d’entrer au gouvernement, et il se tient prudemment à l’écart des sollicitations officielles. Cette proposition avait été inspirée par le président de la Chambre des députés, le radical-socialiste Édouard Herriot, comme condition à son acceptation éventuelle du ministère des Affaires étrangères.

Cependant, Pétain ne fait nullement mystère de son hostilité personnelle à la guerre contre Hitler. « Autant il est certain qu’il n’a eu aucune part dans les intrigues tramées en vue d’une paix de compromis, autant il est manifeste qu’il a, depuis le début, son rôle dans les calculs de Laval et de certains membres du complot de la paix », souligne l’historien Jean-Louis Crémieux-Brilhac.

Chef de file des parlementaires « défaitistes », Pierre Laval songe ainsi précocement à un gouvernement Pétain dont il serait le chef réel, et expose fin octobre 1939 à l’un de ses interlocuteurs : « Je n’ai pas, comme on dit, partie liée avec Pétain, mais je sais son prestige. […] Qu’est-ce qu’on lui demandera ? D’être un dessus de cheminée, une statue sur un socle. Son nom ! Son prestige ! Pas davantage ».

Le 3 novembre 1939, un rapport de l’ambassadeur d’Italie note que « le maréchal Pétain fait figure de représentant de la politique de paix en France […] Pétain croit que, même en cas de victoire, la France n’en recueillerait pas les fruits. Si la question de la paix devenait aiguë en France, Pétain y jouerait un rôle ».

Arrivé au pouvoir le 21 mars 1940, la situation militaire se dégradant, le président du Conseil Paul Reynaud songe également à utiliser le prestige du maréchal Pétain auprès des Français et lui propose en vain, début mai, d’entrer au gouvernement93. Jugeant la situation favorable pour lui, Pétain accepte de revenir à Paris et d’intégrer le gouvernement note l’historien Gérard Boulanger.

Au moment de retourner aux responsabilités, le maréchal « partage le mépris de la droite antiparlementaire pour le régime qui l’a couvert d’honneurs. […] La France selon son cœur est la France paysanne dont il est issu, respectueuse des hiérarchies et de l’ordre établi, telle qu’il souhaitera la faire revivre à Vichy. Ses vues politiques sont courtes : il ne supporte pas les bavardages politiciens ; il reproche aux instituteurs socialistes d’avoir favorisé l’antipatriotisme, comme au Front populaire d’avoir favorisé le désordre. Son bon sens proverbial va de pair avec une grande ignorance et des vues simplistes en matière de politique étrangère. […] Il ne voit rien de plus en Hitler qu’un Guillaume II plébéien ; il ne doute pas qu’on puisse s’accommoder avec lui moyennant quelques sacrifices », analyse Jean-Louis Crémieux-Brilhac. De surcroît, l’action de Pétain est marquée par une anglophobie et un défaitisme déjà sensibles en 1914-1918.

Le 17 mai 1940, une semaine après l’offensive allemande, Pétain, alors âgé de 84 ans, est nommé vice-président du Conseil dans le gouvernement de Paul Reynaud. Franco lui avait conseillé de ne pas accepter d’apporter sa caution à ce gouvernement. Pour Reynaud, il s’agit de remonter le moral des Français, de resserrer les rangs et de renforcer sa propre image au parlement. Cette nomination est bien accueillie dans le pays, au Parlement et dans la presse, quoiqu’elle reçoive moins de publicité que celle de Weygand comme généralissime, ou que celle de Georges Mandel, partisan de la résistance à tout prix, comme ministre de l’Intérieur.

Comme la plupart de ses ministres ou des parlementaires, Paul Reynaud sous-estime le vieil homme initialement taciturne et passif qu’est Pétain, et il n’imagine pas qu’il puisse jouer plus qu’un rôle purement symbolique.

Cependant, dès le 26 mai, dans une note à Paul Reynaud, Pétain refuse de considérer les chefs militaires comme responsables de la défaite, et rejette la responsabilité du désastre sur « les fautes que [le pays] a et que nous avons tous commises, ce goût de la vie tranquille, cet abandon de l’effort qui nous ont amenés là où nous sommes ». Cette interprétation moraliste de la défaite n’est pas sans annoncer les appels à la contrition nationale et la politique d’ordre moral qui caractériseront le régime de Vichy.

Le 4 juin, il fait preuve d’anglophobie et de pessimisme devant l’ambassadeur américain Bullit. Accusant l’Angleterre de ne pas fournir une aide suffisante à la France en péril, il lui explique qu’en cas de défaite « le gouvernement français doit faire tout son possible pour venir à composition avec les Allemands, sans se préoccuper du sort de l’Angleterre ». Le 6, il ne réagit pas lorsque le général Spears, représentant de Churchill auprès du gouvernement français, l’avertit que si la France s’entendait avec l’Allemagne, « elle ne perdrait pas seulement son honneur, mais, physiquement, elle ne s’en relèverait pas. Elle serait liée à une Allemagne sur la gorge de laquelle nos poings ne tarderont pas à se refermer ».

À partir du 13 juin, alors que la bataille de France est perdue et le gouvernement replié en Touraine, Pétain se fait ouvertement l’un des avocats les plus constants de l’armistice au sein du gouvernement. Ce jour-là, il lit au Conseil des ministres une note dans laquelle il déclare qu’il n’est aucunement question pour lui de quitter la France pour poursuivre la lutte.

Le 14 juin 1940, Paris est occupé par l’armée allemande. Le Gouvernement, le président de la République et les Assemblées sont alors réfugiés à Bordeaux. Pétain s’y confirme comme le chef de file des partisans de l’armistice, et met sa démission dans la balance.

Pétain s’oppose au projet de fusion entre les gouvernements britannique et français.

Le 16 juin 1940, se croyant en minorité au sein du Conseil des ministres, à tort semble-t-il100,101, Paul Reynaud présente la démission du Gouvernement et suggère, suivi en cela par les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, de confier la présidence du Conseil au maréchal Pétain, choix aussitôt approuvé par le président de la République Albert Lebrun (voir gouvernement Philippe Pétain). Il semble avoir espéré qu’un échec de Pétain à obtenir l’armistice lui permette de revenir très vite au pouvoir.

Le 17 juin 1940, suivant le conseil énoncé le 12 juin par le général Maxime Weygand, chef d’état-major des armées, Pétain fait demander aux Allemands, par l’intermédiaire du gouvernement espagnol, les conditions d’un armistice.

Depuis le lycée Longchamps (aujourd’hui lycée Montesquieu) il enregistre un discours qui est radiodiffusé et où il déclare, alors qu’il n’a fait que demander les conditions d’un armistice et que les négociations n’ont pas commencé : « C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat » Le discours a un effet désastreux sur le moral des troupes et précipite de fait l’effondrement des armées françaises. Du 17 juin à l’entrée en vigueur de l’armistice le 25, les Allemands font ainsi plus de prisonniers que depuis le début de l’offensive le 10 mai.

Dans le même discours, Pétain anticipe la création de son propre régime en déclarant qu’il fait « don de sa personne à la France ». Le 20 juin 1940, dans un nouveau discours rédigé, tout comme le premier, par l’intellectuel de religion juive Emmanuel Berl, il annonce les tractations en vue de l’armistice. Il en détaille les motifs, ainsi que les leçons que, selon lui, il faudra en tirer. Il y fustige « l’esprit de jouissance » : « […] Depuis la victoire [de 1918], l’esprit de jouissance l’a emporté sur l’esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu’on n’a servi. On a voulu épargner l’effort ; on rencontre aujourd’hui le malheur ».

L’armistice est finalement signé le 22 juin 1940 dans la clairière de Compiègne, après avoir été approuvé par le Conseil des ministres et le président de la République.

Le 25 juin 1940, Pétain annonce les conditions « sévères » de l’armistice et décrit les territoires qui seront sous contrôle allemand. La démobilisation fait partie de ces conditions. Il annonce : « C’est vers l’avenir que désormais nous devons tourner nos efforts. Un ordre nouveau commence […] ». Les causes de la défaite sont à rechercher selon lui dans l’esprit de relâchement : « Notre défaite est venue de nos relâchements. L’esprit de jouissance détruit ce que l’esprit de sacrifice a édifié […] ».

Le 29 juin 1940, le Gouvernement s’installe dans la région de Clermont-Ferrand puis, en raison des capacités d’hébergement limitées, déménage à nouveau le 1er juillet pour Vichy, en zone non occupée par l’armée allemande. Cette ville présentait les avantages d’un réseau téléphonique extrêmement performant et de la présence d’une multitude d’hôtels qui furent réquisitionnés pour abriter les différents ministères et les ambassades.

Le 10 juillet 1940, une loi, dite « constitutionnelle », votée par les deux Chambres (569 voix pour, 80 voix contre, 20 abstentions, 176 absents et 1 ne prenant pas part au vote) réunies en Assemblée nationale au casino de Vichy « donne tous pouvoirs au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain », sans contrôle de l’Assemblée, avec pour mission la promulgation d’une nouvelle Constitution. Celle-ci ne verra jamais le jour.

L’« État français » (nouveau nom officiel de la France, remplaçant la dénomination « République française ») allait donc demeurer un État provisoire.

La constitutionnalité de cette réforme fut contestée pour plusieurs motifs, dont le fait que la Constitution ne peut pas être modifiée sous la menace directe d’un ennemi. Surtout, la confusion de tous les pouvoirs (constituant, législatif, exécutif et judiciaire) entre les mêmes mains était contraire aux fondements même des lois constitutionnelles de 1875, fondées sur une séparation des pouvoirs. Il en résulta un régime anti-démocratique, sans constitution et sans contrôle parlementaire.

Ce régime sera qualifié de « dictature pluraliste » par Stanley Hoffmann, qui démontre, entre autres, les aspects dictatoriaux dans une publication parue en 1956. D’autres auteurs, comme Robert Aron, Robert Paxton et Marc Ferro, évoquent, au sujet de Pétain, des dictateurs tels que Salazar et son régime, Franco, voire Mussolini. Pour Aron : « La première [période du pouvoir de Vichy], qui va de l’armistice au 13 décembre 1940, est celle où Pétain peut encore avoir l’illusion d’être un chef d’État autoritaire, qui ne doit rien à personne et dont le pouvoir en France est presque l’équivalent de celui des dictateurs Salazar au Portugal, Franco en Espagne, ou Mussolini en Italie ».

Selon Paxton, « Pétain lui-même se trouvait plus de points communs avec Franco et Salazar qu’avec Hitler », tandis que pour Ferro c’est l’exemple de Salazar qui inspire le programme du maréchal, ainsi : « le régime [qu’il] institue évoque effectivement plutôt le salazarisme […] » et : « Les régimes de Kemal, Horthy, Franco, avaient ses préférences par rapport à celui de Mussolini du fait de la dualité Mussolini-Victor-Emmanuel III et selon l’idée qu’il se fait de son pouvoir : « le Maréchal n’a de compte à rendre qu’à sa conscience », mais de loin il préférait celui de Salazar […] ».

Les premières mesures sont prises par la loi du 13 août 1940 qui dissout les sociétés secrètes et interdit la franc maçonnerie en France et dans toutes les colonies et territoires sous mandat français.

Par décret pris quelques jours après la loi, les sièges des obédiences sont occupés par la police et les lieux d’exercice (temples maçonniques) sont fermés. En septembre 1940, le gouvernement oblige tous les agents publics à faire une déclaration, afin de servir le nouveau régime, certifiant qu’ils ne sont pas francs maçons ; s’ils le sont, ils se retrouvent exclus de la fonction publique ou de l’armée.

Les secondes mesures sont notamment dirigées contre les Juifs dès la loi du 3 octobre 1940, bien que le maréchal semble avoir été imperméable à l’antisémitisme avant la guerre : il soutint la candidature d’André Maurois à l’Académie française, fut représenté à l’enterrement d’Edmond de Rothschild en 1934, fut témoin au mariage de l’économiste israélite Jacques Rueff en 1937 et le parrain de sa fille en 1938.

Dès la troisième semaine de juillet 1940, ainsi, des mesures sont prises pour écarter des fonctionnaires juifs, et une commission est fondée pour réviser et annuler des milliers de naturalisations accordées depuis 1927. En octobre 1940, sans aucune demande particulière de la part des Allemands, des lois d’exclusion adoptées à la hâte contre les Juifs sont promulguées (voir l’article : régime de Vichy).

Selon le témoignage du ministre des Affaires étrangères Paul Baudouin, Pétain a personnellement participé à la rédaction du statut des Juifs et insisté pour qu’ils soient par exemple davantage exclus du milieu médical et de l’enseignement. Le brouillon originel de ce texte, qui est redécouvert en octobre 2010, annoté de la main du maréchal, prouvant ainsi son implication personnelle, confirme bien que Pétain a durci la version première et fait étendre l’exclusion à la totalité des Juifs de France, alors qu’elle ne devait concerner d’abord que les Juifs ou descendants de Juifs naturalisés après 1860.

Les textes discriminatoires du 3 octobre 1940 sont durcis le 2 juin 1941 : ils excluent ainsi les Français de « race juive » (déterminée par la religion des grands-parents) de la plupart des fonctions et activités publiques. Des quotas sont fixés pour l’admission des Juifs au barreau, dans le monde universitaire ou médical. Lors du statut du 2 juin, la liste des métiers interdits s’allonge démesurément.

Dans le même temps par une loi du 29 mars 1941, promulguée par le maréchal, est créé un « Commissariat général aux questions juives ».

Auprès du maréchal se pressent des hommes de tous bords, mêlant de façon baroque, au sein de sa « dictature pluraliste », des technocrates modernistes et des révolutionnaires déçus du marxisme aussi bien que des maurrassiens et des réactionnaires. Pétain cependant manifeste personnellement des orientations proches de L’Action française (seul journal qu’il lise quotidiennement et cite surtout en exemple à ses proches les régimes conservateurs et cléricaux de Salazar et de Franco, qu’il connaît personnellement depuis 1939.

Parallèlement au développement d’un pouvoir centralisé, le maréchal se consacre au « relèvement de la France » : rapatriement des réfugiés, démobilisation, ravitaillement, maintien de l’ordre. Mais loin de se limiter à gérer les affaires courantes et à assurer la survie matérielle des populations, son régime est le seul en Europe à développer un programme de réformes intérieures, indépendant des demandes allemandes.

Certaines mesures prises à cette époque ont survécu, comme la création d’un ministère de la Reconstruction, l’unification du permis de construire, la transformation du service géographique des armées en IGN en juillet 1940, l’étatisation des polices municipales par une loi en avril 1941 en vue de faciliter le contrôle des populations, ou encore une politique familiale, déjà amorcée par la IIIe République finissante et prolongée sous la IVe République. D’autres dispositions sont adoptées : campagne contre l’alcoolisme, interdiction de fumer dans les salles de spectacle, inscription de la fête des Mères au calendrier. D’autres encore portent la marque des projets réactionnaires du chef de l’État, comme la pénalisation des relations homosexuelles avec des personnes mineures. De nombreux étrangers supposés « en surnombre dans l’économie française » sont incorporés de force dans des Groupes de travailleurs étrangers (GTE). Les Écoles normales, bastion de l’enseignement laïc et républicain, sont supprimées à la fin de l’année 1940 et le baccalauréat devient alors obligatoire pour pouvoir enseigner dans l’enseignement primaire, le futur instituteur se formant alors « sur le tas » en étant en stages pendant plus d’une année, dans les écoles maternelles ou élémentaires. Les lois des 11 et 27 octobre 1940 contre l’emploi des femmes en renvoient des milliers au foyer de gré ou de force. Le divorce est rendu nettement plus difficile, et le nombre de poursuites judiciaires et de condamnations pour avortement explose littéralement par rapport à l’entre-deux-guerres. En septembre 1941, apparaît le premier statut général des fonctionnaires civils. En 1943, Pétain refuse de gracier une avorteuse condamnée à mort, qui est guillotinée. Autre rupture avec la IIIe République, les rapports étroits noués avec les Églises : Pétain, personnellement peu croyant, voit comme Maurras en la religion un facteur d’ordre, et ne manque pas d’assister à chaque messe dominicale à l’église Saint-Louis de Vichy.

Lorsque fin juin 1942, Laval informe le Conseil des ministres de la prochaine mise en œuvre de la rafle du Vélodrome d’Hiver, le procès-verbal témoigne que Pétain agrée comme « juste » la livraison de milliers de Juifs aux nazis. Puis le 26 août 1942, la zone sud devint le seul territoire de toute l’Europe d’où des Juifs, souvent internés par Vichy depuis 1940 dans les très durs camps de Gurs, Noé, Rivesaltes, furent envoyés à la mort alors même qu’aucun soldat allemand n’était présent.

Maintenant antisémite, Pétain s’est opposé en mai 1942 à l’introduction en zone sud du port obligatoire de l’étoile jaune, mais il n’a pas protesté contre son introduction en zone nord, et en zone sud son gouvernement fait apposer le tampon « Juif » sur les papiers d’identité à partir de fin 1942. En août 1943, comme les Allemands pressent Vichy de retirer en bloc la nationalité française aux Juifs, ce qui aurait favorisé leur déportation, le nonce le fait prévenir discrètement que « le pape s’inquiète pour l’âme du Maréchal », ce qui impressionne le vieil homme et contribue à l’échec du projet. En tout, 76 000 Juifs parmi lesquels 11 000 enfants, non réclamés au départ par les Allemands, ont été déportés de France sous l’Occupation, dont 80 % ont été arrêtés par la police française. Un tiers avait la nationalité française. Seuls 3 % survivront aux déportations dans les camps de concentration.

À ce sujet, l’historien André Kaspi écrit : « Tant que la zone libre n’est pas occupée, on y respire mieux [pour les Juifs] que dans la zone Nord. Qui le nierait ? Surtout pas ceux qui ont vécu cette triste période. De là cette conclusion : Vichy a sacrifié les Juifs étrangers pour mieux protéger les Juifs français, mais sans Pétain, les Juifs de France auraient subi le même sort que ceux de Belgique, des Pays-Bas ou de Pologne. Pendant deux ans, ils ont d’une certaine manière bénéficié de l’existence de l’État français ». Pour l’avocat Serge Klarsfeld cet « argument tombe » lorsque l’on constate l’implication personnelle de Pétain dans la politique antisémite dès octobre 1940.

En août 1942, un télégramme signé Pétain félicite Hitler d’avoir fait échec à la tentative de débarquement allié à Dieppe.

Le 4 septembre 1942, Pétain promulgue la première loi fondant le Service du travail obligatoire, complétée par celle du 16 février 1943. Le STO organise en une dizaine de mois le départ forcé de plus de 600 000 travailleurs français, qui vont renforcer malgré eux l’Allemagne nazie.

Le 17 août 1944, les Allemands, en la personne de Cecil von Renthe-Fink, « délégué spécial diplomatique du Führer auprès du chef de l’État français », demandent à Pétain de se laisser transférer en zone nord. Celui-ci refuse et demande une formulation écrite de cette demande. Von Renthe-Fink renouvelle sa requête par deux fois le 18, puis revient le 19, à 11 h 30, accompagné du général von Neubroon qui lui indique qu’il a des « ordres formels de Berlin ». Le texte écrit est soumis à Pétain : « Le gouvernement du Reich donne instruction d’opérer le transfert du chef de l’État, même contre sa volonté ». Devant le refus renouvelé du maréchal, les Allemands menacent de faire intervenir la Wehrmacht pour bombarder Vichy. Après avoir pris à témoin l’ambassadeur de Suisse, Walter Stucki, du chantage dont il est l’objet, Pétain se soumet, et « […] lorsqu’à 19 h 30 Renthe-Fink entre dans le bureau du Maréchal, à l’hôtel du Parc, avec le général von Neubronn, le chef de l’État est en train de surveiller la confection de ses valises et de ranger ses papiers ». Le lendemain, 20 août 1944, il est emmené contre son gré par l’armée allemande à Belfort puis, le 8 septembre, à Sigmaringen dans le sud-ouest de l’Allemagne, où s’étaient réfugiés les dignitaires de son régime.

À Sigmaringen, Pétain refuse d’exercer encore ses fonctions et de participer aux activités de la Commission gouvernementale présidée par Fernand de Brinon. Il se cloître dans ses appartements, tout en préparant sa défense après avoir appris que la Haute Cour de justice française se dispose à le mettre en accusation par contumace.

Le 23 avril 1945, après avoir obtenu des Allemands qu’ils le conduisent en Suisse, et des Suisses qu’ils l’acceptent sur leur territoire, Pétain demande à regagner la France. Par l’intermédiaire du ministre Karl Burckhardt, le gouvernement suisse transmet cette requête au général de Gaulle. Le gouvernement provisoire de la République décide de ne pas s’y opposer. Le 24 avril, les autorités suisses lui font rejoindre la frontière puis il est remis aux autorités françaises le 26 avril. Le général Kœnig est chargé de le prendre en charge à Vallorbe. Le maréchal est ensuite interné au fort de Montrouge.

Le procès du maréchal Pétain débute le 23 juillet 1945 devant la Haute Cour de justice créée le 18 novembre 1944. Après que six autres magistrats se sont récusés, le tribunal est présidé par Paul Mongibeaux, promu à cette occasion par le gouvernement provisoire du général de Gaulle, premier président de la Cour de cassation, assisté du président de la chambre criminelle à la Cour de cassation Donat-Guigne, et Picard, premier président de la Cour d’appel. Tous trois avaient prêté serment de fidélité au maréchal. Le ministère public est représenté par le procureur général André Mornet, président honoraire de la Cour de cassation. L’instruction est assurée par Pierre Bouchardon, président de la commission de la Haute Cour, choisi personnellement par de Gaulle. Le jury de vingt-quatre personnes est constitué de douze parlementaires (et quatre suppléants) et de douze non-parlementaires issus de la Résistance (et quatre suppléants). Ce jury est choisi dans deux listes, la première étant celle de cinquante parlementaires n’ayant pas voté les pleins pouvoirs à Pétain, la deuxième étant composée de personnalités de la Résistance ou proches d’elle195. La défense use de son droit de récusation pour quelques noms sortant du tirage au sort, notamment Robert Pimienta et Lucie Aubrac.

Philippe Pétain est emprisonné au fort du Portalet, un fort de montagne, dans les Pyrénées-Atlantiques (alors les Basses-Pyrénées), du 15 août au 16 novembre 1945. L’unique photo de Pétain enfermé dans ce lieu a été prise clandestinement par Michel Larre, chargé de l’entretien du fort à cette époque. Pendant le régime de Vichy, ce fort avait servi de lieu de détention pour plusieurs personnalités politiques. Il est ensuite transféré au fort de Pierre-Levée sur l’île d’Yeu, au large de la Vendée. Il est, hormis ses gardiens, le seul occupant du fort. Son épouse installée à son tour dans l’île, bénéficie d’un droit de visite quotidien.

Au cours de ces années, les avocats de Philippe Pétain et plusieurs dignitaires étrangers, parmi lesquels l’ancien roi Édouard VIII et la reine Mary, réclament sa libération auprès des gouvernements successifs. Ceux-ci, emmêlés dans l’instabilité politique de la Quatrième République, préfèrent cependant ne pas prendre de risque sur un sujet sensible pour l’opinion publique. Début juin 1946, le président américain Harry Truman intervient sans succès pour réclamer sa libération, proposant de lui accorder l’asile politique aux États-Unis.

La santé mentale de Philippe Pétain décline à partir de la fin des années 1940, les moments de lucidité devenant de plus en plus rares. Après avoir pris position en ce sens dès 1949, le général de Gaulle déclare le 26 mai 1951 à Oran, dans un discours prononcé place d’Armes devant une foule d’environ huit mille personnes, qu’« il est lamentable pour la France, au nom du passé et de la réconciliation nationale indispensable, qu’on laisse mourir en prison le dernier Maréchal ». Eu égard à cette situation, après un examen médical réalisé par le professeur René Piedelièvre, le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par Vincent Auriol, président de la République, en vue d’adoucir une fin prévisible, autorise le 8 juin 1951 « l’élargissement » du prisonnier et son assignation à résidence « dans un établissement hospitalier ou tout autre lieu pouvant avoir ce caractère ». Le transfert dans une maison privée de Port-Joinville a lieu le 29 juin 1951, soit moins d’un mois avant sa mort.

Le 23 juillet 1951, Philippe Pétain meurt à Port-Joinville, à l’âge de 95 ans. Veillé par Jean Rodhain, il est inhumé le surlendemain dans le cimetière de la même commune.

La translation de la dépouille du maréchal Pétain à la nécropole de Douaumont à côté de Verdun est réclamée à plusieurs reprises par l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP) à partir de 1951, au nom de la « réconciliation nationale ». Ce transfert correspond à un souhait de Pétain, tel qu’écrit dans son testament de 1938, qui souhaitait reposer auprès des centaines de milliers de soldats français qui sont tombés pendant la bataille de Verdun. L’association organise notamment une pétition en ce sens en mai 1954, soutenue par de très nombreuses associations d’anciens combattants de 1914-1918, qui recueille près de 70 000 signatures. Les gouvernements français successifs s’opposeront toujours à cette demande. Il s’agit en fait avec celle-ci, selon l’analyse d’Henry Rousso, « d’oublier le maréchal de 1940 au profit du général de 1916, d’utiliser la mémoire des anciens combattants de la Grande Guerre, pour qui Pétain reste l’homme du « On les aura ! », au profit d’une idéologie ».

Dans la nuit du 19 février 1973, le cercueil du maréchal Pétain est enlevé par des membres de l’extrême droite, à l’instigation de Jean-Louis Tixier-Vignancour, ancien de l’OAS, afin d’opérer le transfert de sa dépouille à Douaumont. Malgré les précautions prises, l’enlèvement est découvert quelques heures plus tard ; il fait rapidement la une des médias français et mobilise les autorités. Le commando abandonne alors sa route vers Verdun, trop risquée, et remonte sur Paris. Le cercueil est dissimulé dans un garage de Saint-Ouen tandis que Tixier-Vignancour tente de négocier un transfert de la dépouille aux Invalides. Hubert Massol, chef du commando, se rend finalement le 21 février, après l’arrestation de ses complices et indique où se trouve le cercueil. Celui-ci est ramené à l’île d’Yeu le lendemain et réinhumé après une brève cérémonie. La tombe est cette fois bétonnée.

Source : Wikipédia.

Tombe de Philippe Pétain sur l’île d’Yeu, en Vendée.

La tombe de Philippe Pétain est fleurie au nom de la présidence de la République le 10 novembre 1968 (sous le général de Gaulle, à l’occasion du 50e anniversaire de l’armistice de 1918)219,220,221, le 22 février 1973 (sous Georges Pompidou, à la suite de la réinhumation suivant le vol du cercueil)221 et en 1978 (sous Valéry Giscard d’Estaing, 60e commémoration de la victoire de 1918)221. Pendant la présidence de François Mitterrand, elle est fleurie le 22 septembre 1984 (jour de la rencontre avec le chancelier Helmut Kohl à Verdun222), puis le 15 juin 1986 (70e anniversaire de la bataille de Verdun), puis chaque 11 novembre entre 1987 et 1992. Cette pratique ne cesse qu’après de nombreuses protestations dont celles de la communauté juive221,223.

Sa tombe est vandalisée une à deux fois par an224, ce qui donne lieu à des dépôts de plainte225,226,227.