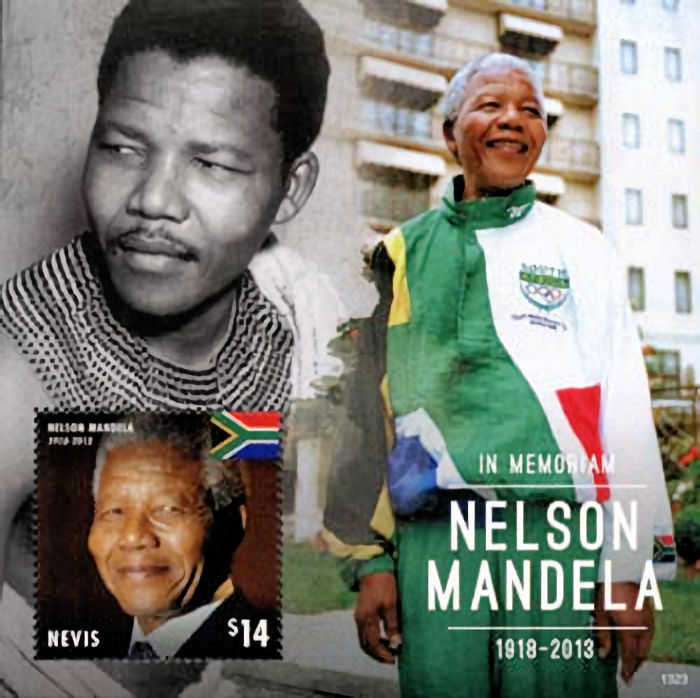

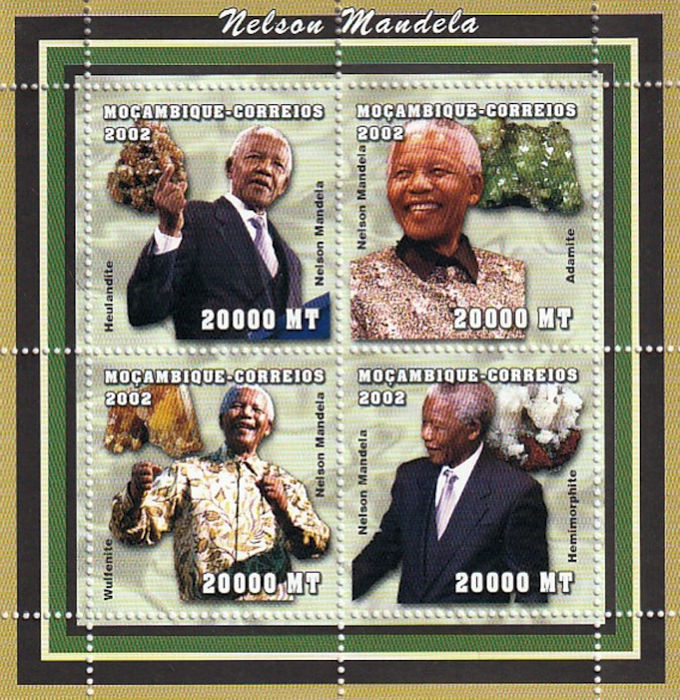

Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est « Madiba », né le 18 juillet 1918 à Mvezo (province du Cap) et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg (Gauteng), est un homme d’État sud-africain ; il a été l’un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) avant de devenir président de la République d’Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l’histoire du pays.

Nelson Mandela entre au Congrès national africain (ANC) en 19434, afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale imposée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non-violente contre les lois de l’Apartheid, mises en place par le gouvernement du Parti national à partir de 1948. L’ANC est interdit en 1960 et, comme la lutte pacifique ne donne pas de résultats tangibles, Mandela fonde et dirige la branche militaire de l’ANC, Umkhonto we Sizwe, en 1961, qui mène une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires. Le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l’égalité raciale et bénéficie d’un soutien international croissant.

Après vingt-sept années d’emprisonnement dans des conditions souvent difficiles et après avoir refusé d’être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. S’inspirant alors de la pensée ubuntu dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frederik de Klerk. En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l’apartheid et jeté les bases d’une nouvelle Afrique du Sud démocratique.

Après une transition difficile où de Klerk et lui évitent une guerre civile entre les partisans de l’apartheid, ceux de l’ANC et ceux de l’Inkhata à dominante zoulou, Nelson Mandela devient le premier président noir d’Afrique du Sud en 1994. Il mène une politique de réconciliation nationale entre Noirs et Blancs ; il lutte contre les inégalités économiques, mais néglige le combat contre le sida, en pleine expansion en Afrique du Sud. Après un unique mandat, il se retire de la vie politique active, mais continue à soutenir publiquement le Congrès national africain tout en condamnant ses dérives.

Impliqué par la suite dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ou contre le sida, il demeure une personnalité mondialement reconnue en faveur de la défense des droits de l’Homme. Il est salué comme le père d’une Afrique du Sud multiethnique et pleinement démocratique, qualifiée de « nation arc-en-ciel », même si le pays souffre d’inégalités économiques, de tensions sociales et de replis communautaires.

Depuis la fondation de l’Union d’Afrique du Sud en 1910, le pays connaît une inflation de législations ségrégationnistes ou discriminantes. De 1913 à 1942, une succession de lois interdit aux Noirs d’être propriétaires de terres en dehors des « réserves » indigènes existantes qui représentent 7 % de la superficie totale de l’Union sud-africaine34 ce qui provoque l’expropriation de nombreux paysans indépendants noirs et la constitution d’un prolétariat agricole, puis introduit la ségrégation résidentielle permettant aux municipalités de créer des quartiers réservés aux Noirs et de limiter leur urbanisation et ensuite supprime les Noirs des listes électorales communes de la province du Cap. Une loi agrandit ensuite les réserves indigènes existantes de 7 à 13 % de la surface du pays, ôtant dans le même temps aux résidents noirs du Cap le droit d’acheter de la terre en dehors des réserves. En 1942, à la suite de plusieurs discours hostiles à l’engagement dans le second conflit mondial et officiellement dans une perspective de « prévention des troubles », les grèves des travailleurs noirs sont déclarées illégales au titre de l’effort de guerre.

Aux élections générales de 1948, la victoire inattendue du Parti national, parti alors exclusivement afrikaner, entraîne la mise en place d’une nouvelle politique de ségrégation connue sous le nom d’apartheid. Dans ce système, le rattachement territorial puis la nationalité et le statut social dépendent du statut racial de l’individu, défavorisant largement la population noire et interdisant les mariages mixtes. De son côté, la ligue de jeunesse de l’ANC se montre déterminée. En interne, elle parvient à faire écarter Alfred Xuma, jugé trop modéré, pour imposer James Moroka et préparer une grande campagne de défiance.

En 1951, Olivier Tambo et Nelson Mandela sont les deux premiers avocats noirs de Johannesburg. En 1952, Nelson Mandela est élu président de l’ANC du Transvaal et vice-président national22. Il mène avec l’ANC, la campagne de désobéissance civile (Defiance Campaign) contre les lois considérées injustes, campagne qui culmine dans une manifestation le 6 avril 1952, date du trois-centième anniversaire de la fondation du Cap et de la première installation de Blancs en Afrique du Sud. Sur les dix mille manifestants, huit mille cinq cents sont arrêtés, y compris Nelson Mandela. La campagne continue en octobre avec des manifestations contre les lois de ségrégation et contre le port obligatoire de laissez-passer pour les Noirs. Le gouvernement Malan modifie alors la loi sur la sécurité publique (Public Safety Act de 1953 pour autoriser le pouvoir à suspendre les libertés individuelles, à proclamer l’état d’urgence et à gouverner par décrets. Mandela est condamné à neuf mois de prison avec sursis, se voit interdire toute réunion et est placé en résidence surveillée chez lui à Johannesburg ; il utilise cette situation pour organiser l’ANC en cellules clandestines. Cette campagne de résistance passive, qui prend fin en avril 1953, permet à l’ANC de gagner en crédibilité, passant de sept mille à dix mille adhérents. Son option non raciale lui permet de s’ouvrir aux Indiens et aux communistes blancs, mais les métis restent plus circonspects. Quand James Moroka tente de plaider la conciliation avec le gouvernement, il est renversé par la ligue des jeunes du parti qui impose alors Albert Lutuli à la tête de l’ANC.

En 1955 a lieu le congrès du peuple, qui adopte la « Charte de la liberté » qui donne les bases fondamentales du mouvement anti-apartheid. Pendant cette période, Nelson Mandela et son ami Oliver Tambo dirigent le cabinet d’avocats Mandela & Tambo qui fournit un conseil juridique gratuit ou à bas coût pour les nombreux Noirs qui ne peuvent payer les frais d’avocats.

Nelson Mandela assouplit son fort anticommunisme chrétien pour demander l’union entre les nationalistes noirs et les Blancs du Parti communiste sud-africain dans le combat contre l’apartheid. Le Suppression Communist Act du gouvernement, qui considère comme communiste quiconque « cherche à provoquer un changement politique, industriel, économique ou social par des moyens illégaux », alors qu’il n’existe aucune possibilité pour les Noirs, hormis le système judiciaire, de lutter contre l’apartheid, contraint tous les courants allant du nationalisme au révolutionnaire à s’unir. Au niveau du pouvoir législatif, seuls le Parti uni représentant l’opposition blanche et les métis, et le parti libéral de Margareth Ballinger essayent de lutter contre l’apartheid. Alors qu’ils sont engagés dans une résistance pacifique, Nelson Mandela et cent cinquante-six autres personnes sont arrêtés le 5 décembre 1956 et accusés de trahison. Un procès marathon qui dure de 1957 à 1961 s’ensuit, où tous les prévenus, aidés notamment par des fonds internationaux, exploitent toutes les imprécisions de la législation40 et sont finalement progressivement relâchés puis finalement acquittés par la justice sud-africaine.

En 1957, Nelson Mandela divorce puis épouse en 1958 Winnie Madikizela-Mandela.

De 1952 à 1959, des militants noirs d’un type nouveau, connus sous le nom d’« africanistes », troublent les activités de l’ANC dans les townships, demandant une action plus drastique contre la politique du gouvernement. La direction de l’ANC, qui comprend Albert Lutuli, Oliver Tambo et Walter Sisulu, pense que non seulement les africanistes veulent aller trop vite, mais aussi qu’ils remettent en question leur autorité. L’ANC renforce donc sa position en faisant des alliances avec des petits partis politiques blancs, coloureds et indiens dans une tentative d’apparaître plus rassembleur que les africanistes. En 1959, l’ANC perd son plus grand soutien militant quand la plupart des africanistes, qui ont l’aide financière du Ghana et politique des Basothos, font sécession pour former le Congrès panafricain (PAC) sous la direction de Robert Sobukwe.

Le 21 mars 1960 a lieu le massacre de Sharpeville, un township de Vereeniging, dans le Sud du Transvaal. Lors d’une manifestation du Congrès panafricain contre l’extension aux femmes du passeport intérieur, que les hommes noirs sont obligés de porter constamment sur eux sous peine d’être arrêtés ou déportés, une soixantaine de policiers sur un effectif total de trois cents hommes retranchés dans un local de la police et appuyés par des véhicules blindés, tirent sans sommation sur une foule d’environ cinq mille personnes dont seules trois cents sont encore à proximité des policiers, le reste de la foule ayant commencé à se disperser. Il y a soixante-neuf morts, dont huit femmes et dix enfants, ainsi que cent quatre-vingts blessés, dont trente et une femmes et dix-neuf enfants. La majorité des blessures par balles sont faites dans le dos sur une foule en fuite et non armée. Selon les policiers, les tirs ont été dus à la panique et à l’inexpérience à la suite de jets de pierre, mais la Commission de vérité et de réconciliation, mise en place par Mandela en 1995 après la fin de l’apartheid, a conclu que les tirs étaient délibérés. Le gouvernement déclare l’état d’urgence face aux manifestations qui s’ensuivent et interdit l’ANC et le PAC, dont les dirigeants sont emprisonnés ou assignés à résidence. Le Conseil de sécurité des Nations unies vote le 1er avril la résolution 134, qui condamne le massacre et invite le gouvernement sud-africain « à abandonner ses politiques d’apartheid et de ségrégation raciale ». Albert Lutuli, le président de l’ANC, obtient le prix Nobel de la paix la même année.

Nelson Mandela brûle son passeport intérieur, rendu obligatoire pour les hommes noirs par le régime politique de l’apartheid (1960). La stratégie non violente de l’ANC est alors abandonnée par Nelson Mandela, qui fonde en 1961 Umkhonto we Sizwe (MK), branche militaire prônant l’action armée. En mai 1961, il lance avec succès une grève générale où les grévistes restent à leur domicile, obligeant le gouvernement à faire intervenir la police et l’armée. Il écrit et signe un plan de passage graduel à la lutte armée. Il coordonne des campagnes de sabotage contre des cibles symboliques, préparant des plans pour une possible guérilla si les sabotages ne suffisaient pas à mettre une fin à l’apartheid. Nelson Mandela décrit le passage à la lutte armée comme un dernier recours ; l’augmentation de la répression, les violences policières et de l’État, le convainquent que des années de lutte non violente contre l’apartheid n’ont apporté aucune avancée.

Nelson Mandela favorise le sabotage, qui « n’entraîne aucune perte en vie humaine et ménage les meilleures chances aux relations interraciales », avant de s’engager dans « la guérilla, le terrorisme et la révolution ouverte ». Un membre de l’ANC, Wolfie Kadesh, explique la campagne de sabotage à la bombe menée par Mandela : « […] faire exploser des lieux symboliques de l’apartheid, comme des bureaux du passeport interne, la cour de justice pour natifs, et des choses comme ça… Des bureaux de poste et… des bureaux du gouvernement. Mais nous devions le faire d’une façon telle que personne ne fût ni blessé ni tué. » Mandela dira de Kadesh : « Sa connaissance de la guerre et son expérience de première main du combat m’ont été extrêmement précieuses. »6 Entre 1961 et 1963, quelque 190 attaques armées sont répertoriées, principalement à Johannesburg, à Durban et au Cap.

En 1962, il quitte l’Afrique du Sud pour la première fois avec le soutien du président tanzanien Julius Nyerere. Il entreprend une tournée continentale pour établir des contacts extérieurs et obtenir le soutien des gouvernements africains dans la lutte armée contre Pretoria. Outre la Tanzanie, il voyage au Ghana et au Nigeria, où fonctionnaient déjà d’importantes sections de l’ANC. Il rencontre le dirigeant nationaliste zambien Kenneth Kaunda, puis, admirateur de Nasser, se rend en Égypte pour s’imprégner des réformes en cours. Au Maroc et en Tunisie, il rencontre de nombreux combattants anti-colonialistes de tout le continent, et part visiter une unité sur le front algérien, estimant que la situation algérienne est celle qui se rapproche le plus de celle de son pays. Enfin, il effectue une série de voyage en Guinée, au Sénégal, au Liberia, au Mali et au Sierra Leone pour procurer des armes à l’ANC.

Mandela organise l’entraînement paramilitaire du groupe. Il insiste également sur la formation politique des nouvelles recrues, expliquant que « la révolution ne consiste pas seulement à appuyer sur la détente d’un fusil ; son but est de créer une société honnête et juste »62. Il suit une formation militaire en Algérie nouvellement indépendante et étudie Carl von Clausewitz, Mao Zedong, Che Guevara et les spécialistes de la Seconde Guerre des Boers. En raison de cet engagement militaire et de la qualification de l’ANC comme « organisation terroriste », Nelson Mandela ainsi que plusieurs autres responsables politiques de l’ANC ne pourront entrer aux États-Unis sans visas spéciaux jusqu’au 1er juillet 2008. C’est en effet depuis la présidence de Ronald Reagan en 1986, pendant la guerre froide, que les responsables politiques de l’ANC sont inscrits sur la liste noire américaine du terrorisme (la Terrorist Screening Database, George W. Bush ayant officiellement rayé les membres de l’ANC de cette base de données en juillet 2008.

Le gouvernement du Royaume-Uni suit la même ligne que les États-Unis à l’égard de l’ANC et de Nelson Mandela. Le Premier ministre, Margaret Thatcher, déclare à propos d’un concert en 1987 : « The ANC is a typical terrorist organisation … Anyone who thinks it is going to run the government in South Africa is living in cloud-cuckoo land’. » (« L’ANC est une organisation terroriste typique … Quiconque pense qu’elle va gouverner en Afrique du Sud n’a pas les pieds sur terre. »). Les déclarations de certains membres du parlement, appartenant eux aussi au Parti conservateur, vont également dans ce sens ; ainsi Terry Dicks : « How much longer will the Prime Minister allow herself to be kicked in the face by this black terrorist ? » (« Combien de temps encore le Premier ministre laissera-t-il un terroriste noir lui cracher au visage ? ») ou encore, dans les années 1980, Teddy Taylor (en) : « Nelson Mandela should be shot ! » (« On devrait descendre Nelson Mandela ! »).

En 1964, Nelson Mandela est emprisonné dans l’île prison de Robben Island, sous le numéro de matricule 46664, où il reste dix-huit de ses vingt-sept années de prison. En prison, sa notoriété s’étend au niveau international. Sur l’île, il effectue des travaux forcés dans une carrière de chaux. Les prisonniers y sont victimes de kératite, due à la poussière et à la lumière ; Mandela doit d’ailleurs plus tard se faire opérer de ce fait du canal lacrymonasal. Les prisonniers échangent néanmoins leurs connaissances dans ce qui devient « l’université Mandela », parlant aussi bien politique que de William Shakespeare, Nelson Mandela récitant et enseignant le poème Invictus (Invaincu) de William Ernest Henley afin de les encourager14. Quand ils ne vont pas à la carrière, Mandela et les autres détenus cassent des cailloux dans une des cours de la prison avec des cadences éprouvantes.

Les conditions de vie dans la prison sont très rudes. Les prisonniers sont séparés selon leur couleur de peau, les prisonniers noirs recevant les plus petites rations. Les prisonniers politiques, dont fait partie Nelson Mandela, sont séparés des criminels de droit commun et ont encore moins de droits101. Mandela étant un prisonnier de classe D (la plus basse classe), il n’a droit qu’à un visiteur et une lettre tous les six mois. Cette lettre a souvent été retardée durant une longue période et rendue illisible par la censure de la prison. Il se lave avec de l’eau de mer froide et dort dans une cellule minuscule. Pendant une période de sa captivité, tous les jeudis, les gardiens blancs demandent à Mandela et d’autres prisonniers noirs de creuser une tranchée d’1,80 m de profondeur. Lorsqu’elle est terminée, les gardiens demandent aux prisonniers de descendre dans la tranchée, puis ils leur urinent dessus, avant de leur demander de reboucher la tranchée et de retourner en cellule.

Mais si Robben Island est un lieu pour briser la volonté des prisonniers, celle de Mandela semble se renforcer dans la détention. Selon le témoignage d’Amhed Kathrada, un de ses codétenus, Mandela n’accepte aucun traitement de faveur, que ce soit pour le travail ou les vêtements, et mène toutes les actions de contestation avec les autres prisonniers, dont des grèves de la faim. Il refuse par exemple d’appeler les gardes sous le nom de baas (patron) comme ils l’exigent. Même soumis aux travaux forcés, il s’oblige à conserver une pratique sportive. Il court sur place dans sa cellule pendant 45 minutes, effectue une centaine de pompes, des abdos, des flexions profondes des genoux et des exercices de gymnastique appris lors de ses entraînements, encore étudiant, en salle de boxe.

Alors que beaucoup de prisonniers les plus militants du Congrès panafricain d’Azanie refusent de parler ou même regarder les gardiens, Mandela essaye d’analyser la situation et perçoit que les Afrikaners sont surtout dirigés par la peur que la majorité noire refuse de partager le pouvoir et fasse d’eux et de leur famille les victimes d’une révolution sanglante. Nelson Mandela profite de ces années pour apprendre l’histoire des Afrikaners et leur langue, l’afrikaans, afin de comprendre notamment leur mentalité et d’établir un véritable dialogue avec eux. Défiant le point de vue de l’ANC, qui considérait alors le pouvoir afrikaner comme une version moderne du colonialisme européen, il en vient lui-même à estimer et déclarer que l’Afrikaner est un Africain au même titre que n’importe lequel de ses codétenus noirs, songeant que, à leur place et dans d’autres circonstances, il aurait pu avoir la même vue sur l’apartheid. Cette compréhension des Afrikaners lui donne l’esprit de réconciliation nécessaire aux futures négociations.

Dans ses mémoires, publiées en 1981, l’agent secret Gordon Winter dévoile son implication dans un complot pour faire évader Mandela en 1969 : le groupe des comploteurs avait été infiltré par Winter pour le compte du gouvernement sud-africain. Celui-ci voulait que Mandela s’échappe pour qu’il puisse ensuite être abattu pendant la poursuite. Le complot avait été déjoué par les services secrets britanniques. En 1971, au bout de sept ans, il quitte la carrière de chaux et est transféré au ramassage du guano. Le 6 décembre de la même année, l’Assemblée générale des Nations unies en séance plénière déclare l’apartheid crime contre l’humanité.

Au début de l’année 1976, il reçoit pour la première fois la visite d’un membre du gouvernement sud-africain. Le ministre des Prisons, Jimmy Kruger, vient lui proposer une libération à condition qu’il se fixe au Transkei, alors dirigé par Kaiser Matanzima, neveu de Mandela condamné par celui-ci pour son soutien passif à l’apartheid. Mandela refuse, fait part de ses revendications et pose la question de sa libération en invoquant au passage l’histoire de plusieurs héros de la cause nationaliste afrikaner, un temps eux-mêmes condamnés pour haute trahison puis finalement rapidement graciés. Il décline même toute rencontre avec Matanzima de peur que cela légitime les bantoustans auprès de la communauté internationale.

Le 16 juin 1976 éclatent les émeutes de Soweto, nouvelle étape dans la contestation et la répression. En septembre 1977, Steve Biko, fondateur du Mouvement de conscience noire meurt torturé en prison par la police. En octobre, le Conseil de sécurité des Nations unies avec la résolution 417 « condamne vigoureusement le régime raciste sud-africain » et demande la libération de « toutes les personnes emprisonnées au titre de lois arbitraires sur la sûreté de l’État […] et pour leur opposition à l’apartheid. » En novembre, avec la résolution 418, il impose un embargo sur les ventes d’armes à destination de l’Afrique du Sud. Nelson Mandela ainsi que d’autres militants sont placés en isolement carcéral, où radio et journaux sont interdits ou censurés. En 1979, il revoit, après quinze ans, sa deuxième femme, Winnie, qui subit aussi la prison ou l’assignation à résidence.

Pendant son emprisonnement, Mandela étudie par correspondance à l’université de Londres via son programme externe, et reçoit un diplôme de bachelor of Laws. Il est même présélectionné pour le titre de chancelier de cette université, mais s’incline face à la princesse Anne du Royaume-Uni.

En mars 1982, Mandela est transféré, en compagnie des principaux dirigeants de l’ANC à la prison de Pollsmoor, dans la banlieue du Cap, avec des conditions de vie moins rudes. S’il a été envisagé un moment que ce transfert avait été réalisé afin d’éloigner ces dirigeants de la nouvelle génération de Noirs emprisonnés à Robben Island, surnommée l’« université Mandela », le ministre de la Justice Kobie Coetsee a dit au contraire que ce transfert avait été accompli afin de pouvoir établir un contact discret entre eux et le gouvernement sud-africain.

Pendant les années 1980, le MK relance la guérilla, occasionnant la mort de nombreux civils : tentative de sabotage de la centrale nucléaire de Koeberg, poses de mines anti-personnel dans le Northern et Eastern Transvaal tuant une vingtaine de personnes dont des enfants à Chatsworth dans le district de Messina, attentat à la bombe à Pretoria tuant dix-neuf personnes, dans un centre commercial à Amanzimtoti tuant cinq personnes dont trois enfants ou encore dans un bar de Durban. Dans l’autre camp, un escadron de la mort comme la Vlakplaas, créé pour éliminer les opposants au gouvernement de l’apartheid, commet plus d’une centaine de crimes, incluant meurtres, tortures et fraudes. Un autre escadron de la mort comme le Civil Cooperation Bureau étend ses opérations jusqu’en Europe et assassine des militants de l’ANC, dont Dulcie September en France en 1988.

En février 1985, le président Pieter Willem Botha offre à Nelson Mandela, contre l’avis de ses ministres, la liberté conditionnelle en échange d’un renoncement à la lutte armée. Mandela rejette l’offre, disant dans un communiqué transmis par sa fille Zindzi : « Quelle liberté m’est offerte alors que l’organisation du peuple demeure interdite ? Seuls les hommes libres peuvent négocier. Un prisonnier ne peut pas faire de contrat. » La même année, Botha abolit les lois sur les laissez-passer et les mariages mixtes. Mais cela est considéré comme trop timide par Nelson Mandela qui réclame toujours avec l’ANC clandestin « un homme, une voix ».

La première rencontre entre Nelson Mandela et le gouvernement a lieu en novembre 1985 : le ministre de la Justice, Kobie Coetsee, rencontre Mandela à l’hôpital Volks au Cap, où il est opéré de la prostate. Au cours des quatre années suivantes, une série de rencontres pose les bases pour de futures négociations, mais aucun progrès réel n’est réalisé. Sa dernière prison en 1986 est une villa avec piscine dans le périmètre de la prison Victor Verster (en) de Paarl, à une soixantaine de kilomètres du centre-ville du Cap, où il lui est accordé le droit de recevoir toutes les visites qu’il désire.

Pendant toute la durée de l’emprisonnement de Nelson Mandela, la pression locale et internationale sur le gouvernement sud-africain se fait toujours plus forte. En 1985, il est le premier lauréat du prix Ludovic-Trarieux pour son engagement en faveur des droits de l’homme. Comme il est en captivité, c’est sa fille qui reçoit le prix en son nom.

Le 11 juin 1988 a lieu le concert hommage des 70 ans de Nelson Mandela à Wembley, regardé par six cents millions de téléspectateurs dans soixante-sept pays, qui expose au monde entier la captivité de Mandela et l’oppression de l’apartheid, et qui, selon l’ANC, force le régime sud-africain à libérer Mandela plus tôt que prévu . En 1989, alors que l’état d’urgence règne depuis quatre ans, Nelson Mandela écrit à Pieter Botha, et tout en précisant que « la question de [sa] libération n’en est pas une », « face au spectre d’une Afrique du Sud coupée en deux camps hostiles se massacrant mutuellement », il veut faire négocier « les deux principales organisations du pays », le gouvernement et l’ANC. Il détermine les principaux points à traiter : « Premièrement, la revendication de la règle de la majorité dans un État unitaire, deuxièmement, les inquiétudes de l’Afrique du Sud blanche face à cette demande. » Ils ont un entretien le 5 juillet 1989 dans la résidence de Botha. Cette même année, à la suite d’un accident vasculaire cérébral, Botha est remplacé par Frederik de Klerk à la tête du gouvernement. Le 15 octobre 1989, De Klerk libère sept dirigeants de l’ANC, dont Walter Sisulu, qui ont chacun passé vingt-cinq ans en prison. En novembre, Nelson Mandela dit de De Klerk qu’il est « le plus sérieux et le plus honnête des leaders blancs » avec qui il ait pu négocier. De Klerk annonce la libération de Nelson Mandela le 2 février 1990 au cours d’un discours prononcé au Parlement.

Le 2 février 1990, le Président De Klerk annonce la levée de l’interdiction de l’ANC et de plusieurs autres organisations anti-apartheid, ainsi que la libération prochaine et sans condition de Nelson Mandela. Ce dernier est libéré le 11 février 1990 après 27 ans, 6 mois et 6 jours d’emprisonnement. L’événement est retransmis en direct dans le monde entier.

Le jour de sa libération, Nelson Mandela fait un discours depuis le balcon de l’hôtel de ville du Cap. Il y déclare son engagement pour la paix et la réconciliation avec la minorité blanche du pays, mais annonce clairement que la lutte armée de l’ANC n’est pas terminée :

« Notre recours à la lutte armée en 1960 avec la formation de l’aile militaire de l’ANC était purement une action défensive contre la violence de l’apartheid. Les facteurs qui ont rendu nécessaire la lutte armée existent toujours aujourd’hui. Nous n’avons aucune option à part continuer. Nous espérons qu’un climat propice à une solution négociée existera bientôt, ce qui rendra inutile la lutte armée. »

Mandela dit aussi que son objectif principal est de donner à la majorité noire le droit de vote aussi bien aux élections nationales que locales. Il annonce également à la foule : « Je suis là devant vous non pas comme un prophète mais comme un humble serviteur du peuple. » Le 26 février 1990, il demande à ses partisans : « Jetez dans la mer vos fusils, vos couteaux et vos machettes. », afin de pacifier les relations entre l’ANC et le gouvernement mais aussi la rivalité entre l’ANC et l’Inkhata zoulou qui a fait de nombreuses victimes.

Nelson Mandela mène le parti lors des négociations sur l’élaboration d’une nouvelle constitution transitoire sud-africaine qui ont lieu entre mai 1990 (accords de Groote Schuur) et mars 1994. Le 6 août, Mandela confirme les accords avec De Klerk, et l’ANC proclame la fin de la lutte armée (Pretoria Minute).

Les négociations entre les partis sont parfois tendues comme lorsque, en 1991, Mandela qualifie De Klerk de « dirigeant d’un régime illégitime, discrédité et minoritaire ». Nelson Mandela propose de faire passer le droit de vote à 14 ans, proposition pour laquelle il est blâmé par ses collaborateurs et à propos de laquelle il dit plus tard avoir fait « une grave erreur de jugement. »

Le 30 juin 1991, le parlement sud-africain vote la suppression des dernières lois piliers de l’apartheid encore en vigueur qu’étaient la loi sur la classification raciale et celle sur l’habitat séparé.

En juillet 1991, Nelson Mandela est élu président de l’ANC à l’occasion de la première conférence nationale de l’ANC en Afrique du Sud et Oliver Tambo, qui dirigeait l’ANC en exil depuis 1969, devient secrétaire national.

Nelson Mandela fait alors un voyage à Cuba lors duquel il rencontre Fidel Castro. Celui-ci dira de lui : « Nelson Mandela est connu et de plus admiré et chéri par des millions innombrables de personnes dans le monde entier. » Comme Fidel Castro lui rend hommage durant la célébration du 26 juillet 1991, en sa présence : « Si on veut avoir un exemple d’un homme absolument intègre, cet homme, cet exemple est Mandela. Si on veut avoir un exemple d’un homme inébranlablement ferme, vaillant, héroïque, serein, intelligent, capable, cet exemple et cet homme est Mandela. Et je ne le pense pas — a ajouté le Commandant en Chef — après l’avoir connu, après avoir pu converser avec lui, après avoir eu le grand honneur de le recevoir dans notre pays, je le pense depuis beaucoup d’années, et je le reconnais comme l’un de symboles les plus extraordinaires de cette ère. »

Au début de 1992, des élections législatives partielles virent au désastre pour le Parti national au bénéfice des candidats du Parti conservateur favorable au maintien de l’apartheid. Le président De Klerk, qui avait fait de l’élection générale partielle de Potchefstroom un enjeu national, et qui avait été alors désavoué dans ce traditionnel bastion électoral du parti national, organise alors un ultime référendum auprès de l’ensemble des électeurs blancs pour solliciter leur appui. Il obtient publiquement celui de Mandela, qui cherche par ailleurs à calmer les ardeurs et les impatiences des militants de l’ANC. Le 17 mars 1992, avec 68,7 % de « oui », De Klerk obtient sans ambiguïté le soutien de l’ensemble de la communauté blanche. Lors de son discours de victoire devant le parlement du Cap, il déclare que les électeurs blancs ont eux-mêmes « décidé de refermer définitivement le livre de l’apartheid. »

Les pourparlers s’arrêtent à la suite du massacre de Boipatong en juin 1992 où Mandela rompt les négociations et accuse le gouvernement de De Klerk de complicité dans ces tueries. Les négociations reprennent cependant en septembre 1992 après le massacre de Bisho, les menaces de confrontation sanglante démontrant qu’elles constituent la seule issue pour l’Afrique du Sud.

Les efforts de Nelson Mandela et du président Frederik de Klerk sont reconnus mondialement quand ils reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix en 1993 en hommage à « leur travail pour l’élimination pacifique du régime de l’apartheid et pour l’établissement des fondations d’une Afrique du Sud nouvelle et démocratique. » Pour le comité Nobel, « le régime de l’apartheid donnait un visage au racisme ». Lors de la cérémonie de remise du prix, Nelson Mandela rend hommage à Frederik de Klerk « qui a eu le courage d’admettre qu’un mal terrible avait été fait à notre pays et à notre peuple avec l’imposition du système de l’apartheid. » Il demande également au gouvernement birman la libération du prix Nobel de la paix 1991 Aung San Suu Kyi, comparant sa lutte à la sienne.

Quand Chris Hani, un des dirigeants du MK et du Parti communiste sud-africain, est assassiné le 10 avril 1993 par un extrémiste blanc, Janus Walusz, avec la complicité de Clive Derby-Lewis, député du Parti conservateur, on craint que le pays soit à nouveau plongé dans la violence. Nelson Mandela lance un appel au calme au pays par un discours considéré comme présidentiel bien qu’il n’ait pas encore été élu :

« Je m’adresse ce soir à tous les Sud-Africains, noirs et blancs, du fond de mon être. Un homme blanc, plein de préjugés et de haine, est venu dans notre pays et a accompli une action si ignoble que notre nation tout entière se situe au bord du précipice. Une femme blanche d’origine Afrikaner a risqué sa vie pour que nous puissions reconnaître et traduire en justice cet assassin. Le meurtre de sang-froid de Chris Hani a créé un choc dans tout le pays et dans le monde… Il est maintenant temps pour tous les Sud-Africains de s’unir contre ceux, de n’importe quel camp, qui espèrent détruire ce pour quoi Chris Hani a donné sa vie : la liberté pour chacun d’entre nous. »

Bien que des émeutes aient lieu après l’assassinat, les négociateurs parviennent à un accord pour fixer les premières élections nationales non raciales du pays à la date du 27 avril 1994, correspondant à l’expiration normale du mandat présidentiel de De Klerk, soit à peine plus d’un an après le meurtre de Chris Hani111. Avant les élections, Nelson Mandela doit réussir à éviter un éclatement du pays et une guerre civile en négociant d’une part avec le général Constand Viljoen, chef du mouvement Afrikaner Volksfront (ou Front afrikaner, AVF) fédérant plusieurs organisations politiques conservatrices ou d’extrême droite, qui réclame la création d’un Volkstaat, c’est à un dire un État « ethniquement pur » pour les Afrikaners, et considère Frederik de Klerk comme un traître, d’autre part avec le roi des zoulous Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu qui veut créer son propre État zoulou au Natal.

Les discussions avec Constand Viljoen ont lieu grâce à son frère jumeau qui entretient d’anciennes relations avec l’ANC. La première rencontre a lieu entre Mandela et Joe Modise chef de Umkhoto we Sizwe d’une part, avec les dirigeants de l’AVF, Constand Viljoen et Tienie Gronewald, de l’autre. Pendant trois mois et demi, plus de vingt réunions ont lieu entre l’ANC et l’AVF. Elles aboutissent à un protocole d’accord sur la constitution d’un groupe de travail bipartite pour examiner la possibilité de créer un volkstaat, en contrepartie de quoi l’AVF s’engage à décourager toute action pouvant faire capoter la transition politique. Ce protocole est cependant dénoncé par une partie de l’extrême droite mais aussi par le parti national. C’est l’expédition militaire ratée au Bophuthatswana pour venir en aide à leur allié, le président Lucas Mangope qui refuse de réintégrer le bantoustan dans l’Afrique du Sud, qui convainc Viljoen de se désolidariser de ses alliés du parti conservateur et surtout de l’extrémiste et très peu fiable mouvement de résistance afrikaner. Après avoir joué les intermédiaires entre le président F.W. de Klerk et Lucas Mangope, Constand Viljoen prend unilatéralement la décision d’inscrire, dix minutes avant la clôture des inscriptions, son nouveau parti, le Front de la liberté, pour participer aux élections du 27 avril. Voulant rassembler toutes les tendances d’une société divisée par l’apartheid, Mandela propose à Viljoen d’intégrer le gouvernement d’unité nationale.

La campagne pour persuader l’Inkatha de participer aux élections débouche de son côté sur une action commune du président sud-africain F.W. de Klerk et de Mandela qui rencontrent le 8 avril le roi Zwelithini et le prince Mangosuthu Buthelezi. Durant ces entretiens, Mandela propose notamment à Zwelithini de devenir le monarque constitutionnel du KwaZulu-Natal. Après une heure et demie de discussion internes entre Buthelezi et Zwelithini, ce dernier refuse la proposition au prétexte que les demandes liées au roi ne peuvent être séparées de celles de l’Inkatha. L’échec des pourparlers amène le gouvernement à déclarer l’état d’urgence au Natal tandis que l’ANC envisage une option militaire pour faire plier l’Inkatha. Après des perquisitions et d’importantes saisies d’armes et de munitions par l’armée dans les camps d’entraînement de l’Inkatha, Buthelezi réclame une médiation internationale que Mandela et F.W. de Klerk acceptent. Cette médiation est cependant ajournée du fait de la volonté de Buthelezi de modifier le calendrier électoral. De son côté, le roi Goodwill Zwelithini envoie un émissaire auprès de Mandela pour l’informer qu’il est finalement prêt à accepter la proposition mais aussi qu’il craint pour sa propre vie, faisant indirectement référence à Buthelezi. Finalement, après avoir consulté un vieil ami kenyan, le professeur Washington Okumu, Buthelezi accepte, sept jours avant la date du scrutin, de participer aux élections150. Selon Colette Braeckman et contrairement à la version des faits relatés par Allister Sparks, c’est Mandela et lui seul qui aurait réussi à convaincre Buthelezi de participer aux élections en persuadant en une heure le roi des Zoulous, Goodwill Zwelithini d’y participer, lui faisant comprendre que s’il suivait Buthelezi il pourrait tout perdre.

À la suite des premières élections générales multiraciales, largement remportées par l’ANC (62,6 % des voix), en avril 1994, Nelson Mandela est élu président de la république d’Afrique du Sud. Lors d’un discours le 2 mai, il prononce le « free at last – enfin libre » de Martin Luther King. Nelson Mandela prête serment aux Union Buildings de Pretoria le 10 mai 1994 devant une grande partie des responsables politiques internationaux, d’Al Gore à Fidel Castro. Il préside au premier gouvernement non racial du pays, en l’occurrence un gouvernement d’unité nationale entre l’ANC, le Parti national et le parti zoulou Inkatha Freedom Party. Ses deux vice-présidents sont alors Thabo Mbeki (ANC) et Frederik de Klerk (NP). Dans son discours d’investiture, Mandela célèbre la fin de l’apartheid dont « doit naître une société dont toute l’humanité sera fière », le retour de l’Afrique du Sud dans la communauté internationale et l’amour commun du pays et l’égalité raciale seront le ciment de la nouvelle « nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde ». Il évoque les défis de son mandat que sont la lutte contre la pauvreté, les discriminations et « qu’il n’y a pas de voie facile vers la liberté ». La date du 27 avril devient un jour férié en Afrique du Sud, le jour de la Liberté.

À partir de 1996, Mandela laisse à Thabo Mbeki la gestion quotidienne du pays et en décembre 1997 il quitte la présidence de l’ANC, ce qui permet une passation des pouvoirs en douceur et contribue à la stabilité politique du pays et à conserver sa bonne image au niveau international. Quand Nelson Mandela quitte le pouvoir peu avant ses 81 ans à la date symbolique des émeutes de Soweto, il laisse l’image d’un grand résistant et d’un grand chef d’État, notamment pour sa capacité à pardonner. Il laisse une démocratie solide mais de grands problèmes à résoudre, héritage des abus et négligences du régime de l’apartheid. Son successeur hérite de l’économie la plus puissante d’Afrique mais stagnante et avec d’énormes inégalités entre Blancs et Noirs souvent peu éduqués et un taux de chômage de 40 %. Il est l’unique personnalité politique mondiale contemporaine à avoir reçu un hommage aussi unanime et autant de respect et d’affection.

En juillet 2001, Nelson Mandela est soigné par radiothérapie pendant sept semaines pour un cancer de la prostate232. À l’âge de 85 ans, en juin 2004, Mandela annonce qu’il se retire de la vie publique : sa santé décline et il veut passer plus de temps avec sa famille. Il dit qu’il ne veut pas se cacher du public mais qu’il veut être dans la posture « de vous appeler pour demander si je suis le bienvenu, plutôt que d’être appelé pour intervenir ou participer à des événements. Ma demande est donc : ne m’appelez pas, je vous appellerai. » À mesure que les années passent, Nelson Mandela prend de moins en moins position sur les problèmes internationaux et nationaux.

Le quatre-vingt-dixième anniversaire de Nelson Mandela, le 18 juillet 2008, est célébré dans tout le pays avec un concert hommage à Hyde Park dans le cadre de la série de concerts 46664, dont le nom vient du numéro de prisonnier de Mandela. Dans son discours d’anniversaire, Mandela demande aux personnes riches d’aider les pauvres du monde entier.

En juin 2013, souffrant d’infection pulmonaire récidivante, probable séquelle d’une tuberculose contractée lors des 27 années passées en prison, Nelson Mandela est placé sous assistance respiratoire, entre la vie et la mort. Son état s’étant légèrement amélioré, il est néanmoins ramené à son domicile dans un état critique en septembre de cette même année.

Le président sud-africain Jacob Zuma annonce son décès le 5 décembre 2013 à 22 h 45 lors d’une allocution solennelle. Le chef d’État précise que Mandela est mort « paisiblement » dans sa maison, entouré des siens. Jacob Zuma a également annoncé l’organisation de funérailles nationales, demandant la mise en berne des drapeaux sud-africains à partir du 6 décembre jusqu’après ces funérailles.

L’ensemble de la communauté internationale s’émeut de la nouvelle, de nombreuses personnalités, dont le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon, rendent hommage de façon unanime à Mandela pour les combats qu’il a menés tout au long de sa vie.

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.