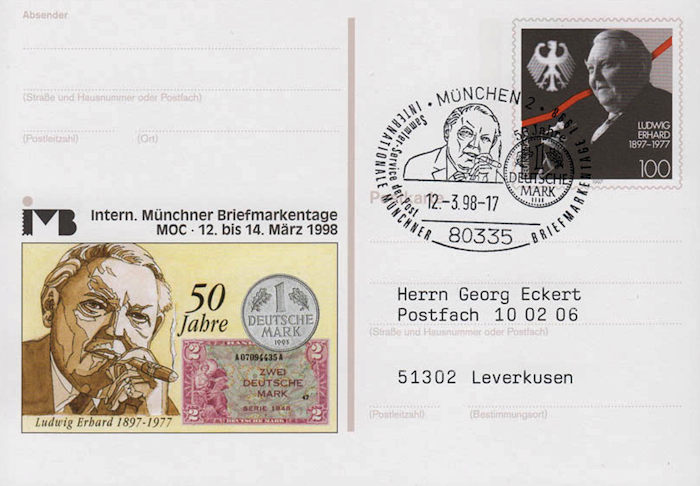

Ludwig Wilhelm Erhard, né le 4 février 1897 à Fürth et mort le 5 mai 1977 à Bonn, est un homme d’État ouest-allemand, membre de l’Union chrétienne-démocrate d’Allemagne (CDU) de tendance libérale.

Il est ministre fédéral de l’Économie entre 1949 et 1963, après avoir orchestré une importante réforme monétaire en 1948, et vice-chancelier à compter de 1957. À la suite de la démission de Konrad Adenauer, il prend sa suite comme chancelier fédéral en 1963 et mène la CDU/CSU à la victoire en 1965. Des difficultés économiques conduisent à la rupture de sa coalition, et Kurt Georg Kiesinger le remplace dès 1966.

Industrie), toujours dans l’optique de défendre les intérêts de l’industrie légère, en particulier face à l’industrie lourde. C’est dans le cadre de cette défense soutenue des intérêts de l’industrie légère qu’Erhard collabore de plus en plus activement avec le régime nazi sur le plan économique. Il soutient, dans des articles de 1932 à 1936, un interventionnisme économique modéré, en particulier la possibilité d’un contrôle modéré des prix pour lutter contre les monopoles. Cette lutte contre les monopoles constitue donc un élément commun avec la doctrine ordolibérale, à laquelle il se ralliera assez largement autour de 1947-1948, avant d’entrer au gouvernement fédéral en 1949. Néanmoins, le contrôle étatique des prix, même modéré, est un procédé tout à fait anti-ordolibéral : cet élément montre que Ludwig Erhard n’est pas réellement ordolibéral dans sa pratique l’économie à cette époque.

La direction de la Reichsgruppe Industrie est confiée à son beau frère K. Gurth, ce qui lui permettra de nouer des relations au plus haut niveau de l’Etat national-socialiste1. À partir de 1936, il exerce des fonctions au sein de plusieurs commissions de la Reichsgruppe Industrie. De 1936 à 1938, il participe directement à l’élaboration du plan quadriennal (et donc aux préparatifs l’économie de guerre pour l’industrie légère).

C’est dans le cadre de ses activités dans la recherche liée à l’industrie qu’il fera la rencontre pendant la guerre de celui que l’on retient généralement comme étant le “père” de la notion d’économie sociale de marché, Alfred Müller Armack, notion que Ludwig Erhard reprendra en tant que ministre de l’économie de Konrad Adenauer de 1949 à 1963, puis en tant que chancelier. Les deux hommes se rencontrent en avril 1941: Müller-Armack est alors membre du NSDAP (le parti nazi), titulaire d’une chaire d’économie à l’université de Munster et travaille en relation avec le patron du syndicat de la branche textile de la Reichsgruppe Industrie.

Durant la fin du XXè siècle, les historiens Ludolf Herbst, Dietrich Eichholtz et Karl-Heinz Roth ont mis au jour de nombreux documents d’archive semblant prouver une collaboration de Ludwig Erhard avec le régime nazi.

En 1942, Erhard quitte son Institut de Nuremberg et fonde une société privée pour l’étude des marchés. En 1943, Le Führer lui remet une médaille pour son travail : toutefois, on notera que Ludwig Erhard n’a jamais adhéré au parti nazi.

Il est soutenu secrètement par Otto Ohlendorf, libéral sur les questions économiques et convaincu de l’inéluctabilité de la défaite du Reich. Erhard peut ainsi continuer ses recherches sur les finances de guerre et sur la consolidation de la dette, prévoyant la capitulation de l’Allemagne. Il échange surtout ses vues avec Carl Friedrich Goerdeler, une figure centrale de la résistance conservatrice allemande, exécuté par les nazis à la suite de l’attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler. Erhard ne semble devoir la vie sauve pendant les représailles, qu’à des protections dans la haute industrie.

Cependant, d’après son biographe, il condamne l’idéologie raciale nazie tout comme Wilhelm Röpke, un de ses maîtres à penser.

En 1945, il est professeur à Munich et conseiller économique pour le gouvernement militaire américain d’occupation de la Bavière de Wilhelm Hoegner.

En 1945-1946, il devient ministre du Commerce et de l’Industrie de Bavière, son portefeuille incluant la gestion de la masse monétaire et des crédits. À partir de 1947 il est directeur de l’administration de l’économie de la « bizone », puis de la « trizone ».

Ludwig Erhard prône la plus grande liberté économique et politique possible, souscrivant ainsi aux vues de l’ordolibéralisme tout comme ses contemporains Walter Eucken et Leonhard Miksch, s’inspirant largement du soutien moral reçu dans la Société du Mont-Pèlerin. De son avis, la recherche naturelle du profit par les acteurs économiques, devait être favorisée par l’injection dans le corps social de « facteurs motivants d’inégalité », ce qui paradoxalement conditionnerait la démocratie.

À l’occasion des premières élections fédérales, le 14 août 1949, il est élu député fédéral du Wurtemberg-Bade au Bundestag, dans la 8e circonscription fédérale. Le 20 septembre, le nouveau chancelier fédéral Konrad Adenauer le nomme ministre fédéral de l’Économie.

Il applique une politique économique inspirée de l’ordolibéralisme privilégiant la recherche de la stabilité monétaire et la responsabilité individuelle au détriment du plein-emploi et de la hausse des salaires. Cette politique conduit en particulier à la libération des prix, à la création du deutsche Mark (juin 1948), à l’ouverture au libre-échange international et à des privatisations.

Le Marché commun européen est en partie inspiré de ses idées. La plupart des Allemands qui participèrent à sa création adhéraient en effet à sa pensée (Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne (1958-1967) ; Hans von der Groeben, commissaire à la concurrence (1958-1967) ; Müller-Armack, négociateur du traité, etc).

Ses succès en matière de développement économique, liés à l’instauration de l’économie sociale de marché, en font très rapidement une « locomotive électorale ». Bien qu’il ne soit pas membre de la CDU, son duo avec Adenauer – avec qui il entretient de mauvaises relations – assure de nombreuses victoires aux chrétiens-démocrates. Ainsi, lorsque la CDU/CSU remporte une majorité absolue en 1957, Ludwig Erhard est fait vice-chancelier.

Seul vice-chancelier sans étiquette, il occupe ce poste six ans et adhère à l’Union chrétienne-démocrate en 1963, afin de prendre la succession d’Adenauer.

Lorsqu’en 1963, Konrad Adenauer, âgé de 85 ans, doit se retirer en milieu de mandat sous la pression du FDP, son partenaire de coalition, la nomination d’Erhard comme successeur est attendue par tous. Malgré l’opposition obstinée d’Adenauer, la CDU/CSU soumet effectivement sa candidature au Bundestag, qui l’approuve le 16 octobre 1963 par 279 voix contre 220. Il prête serment le jour même comme deuxième chancelier fédéral.

Il gagne les élections de 1965 avec seulement quatre sièges de moins que la majorité absolue, mais la formation du gouvernement pose cependant problème quand le FDP refuse de prendre part à un gouvernement où Franz Josef Strauß (CSU) serait ministre fédéral de la Défense. Erhard cède finalement à la demande de ses partenaires libéraux au profit de Kiesinger.

Sa politique étrangère consiste à profiter de la période de détente de la guerre froide pour proposer une normalisation des relations avec les pays du pacte de Varsovie. Par sa note pacifique du 25 mars 1966, il propose aux pays du bloc de l’Est un accord de renonciation à la violence. Cette tentative échoue car la RDA s’y oppose tandis que, de son côté, la RFA – s’accrochant à la doctrine Hallstein empêchant la représentation diplomatique de deux États allemands dans la même capitale – ne peut engager de négociation poussée.

Parallèlement, les relations franco-allemandes se refroidissent car Ludwig Erhard et son ministre fédéral des Affaires étrangères Gerhard Schröder privilégient les relations directes avec les États-Unis, à l’inverse d’une subordination à sa vision européenne voulue par Charles de Gaulle. Cependant, au sein de la CDU/CSU se développe un groupe de « gaullistes », conduit par Franz Josef Strauß, qui préconise une coopération renforcée avec la France.

La politique intérieure est alors occultée par un repli de l’économie et un développement du chômage, assortis d’une crise budgétaire. Ce sujet est l’objet de dissensions au sein de la coalition, les quatre ministres FDP quittant le gouvernement le 27 octobre 1966 lors du débat budgétaire.

Après cette dispute avec son partenaire, la CDU ne dispose plus que d’une majorité relative au Bundestag. Le gouvernement Erhard est très fragilisé alors que surviennent une défaite électorale dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le plus peuplé d’Allemagne de l’Ouest, puis une importante poussée du Parti national-démocrate d’Allemagne (NDP) d’extrême droite lors des élections régionales de novembre 1966 en Bavière et en Hesse.

En réaction, des députés de la CDU s’accordent sur le nom de Kurt Georg Kiesinger pour le poste de chancelier. Celui-ci décide des négociations avec le SPD aboutissant à la formation inattendue d’une grande coalition avec le parti de gauche et son président, Willy Brandt. Erhard démissionne le 30 novembre 1966.

Le 23 mai 1967, il laisse la présidence de la CDU, qu’il occupait depuis mars 1966, à Kurt Georg Kiesinger. Ainsi il est le premier chancelier de République fédérale d’Allemagne à avoir dû se retirer faute du soutien de son propre parti. Il en sera néanmoins élu président d’honneur.

Il meurt le 5 mai 1977 à Bonn.

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.