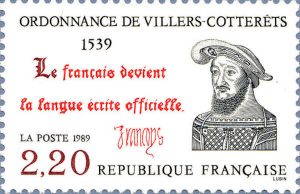

L’ordonnance d’août 1539 sur le fait de la justice, dite l’ordonnance de Villers-Cotterêts, aussi appelée l’ordonnance Guillemine, est un texte législatif édicté par le roi de France François Ier, entre le 10 et le 25 août 1539 à Villers-Cotterêts (dans le département actuel de l’Aisne), enregistré au Parlement de Paris le 6 septembre 1539. Cette ordonnance est le plus ancien texte législatif encore en vigueur en France, ses articles 110 et 111 (concernant la langue française) n’ayant jamais été abrogés.

Forte de 192 articles, elle est surtout connue pour être l’acte fondateur de la primauté et de l’exclusivité du français dans les documents relatifs à la vie publique du royaume de France. En effet, pour faciliter la bonne compréhension des actes de l’administration et de la justice, mais aussi pour affermir le pouvoir monarchique, elle impose qu’ils soient rédigés « en langage maternel français et non autrement ». Le français devient ainsi la langue officielle du droit et de l’administration, en lieu et place du latin8 mais aussi des dialectes et langues régionales. En outre, cette ordonnance réforme la juridiction ecclésiastique, réduit certaines prérogatives des villes et rend obligatoire la tenue des registres des baptêmes et des sépultures par les curés. Cela concerne alors la quasi-totalité des personnes, à l’exception de la communauté juive, minoritaire, et de quelques individus, excommuniés notamment.

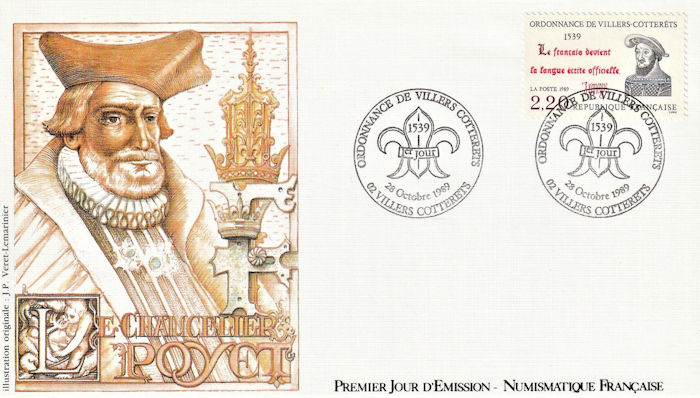

Cette ordonnance, intitulée exactement « Ordonnan du Roy sur le fait de justice » a été rédigée par le chancelier Guillaume Poyet, avocat et membre du Conseil privé du roi. Elle s’est longtemps appelée Guillemine ou Guilelmine en référence à son auteur. Hors des Archives nationales, il n’existe que deux exemplaires originaux sur parchemin : l’un aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, l’autre aux Archives départementales de l’Isère.

Dès le XIIIe siècle, les notaires royaux écrivaient en français et c’est entre le XIVe siècle et le XVIe siècle que le français s’est petit à petit imposé comme langue administrative dans les chartes royales, au détriment certes du latin mais aussi des autres langues régionales. L’ordonnance de Villers-Cotterêts n’a fait qu’appuyer un mouvement de centralisation linguistique déjà amorcé depuis plusieurs siècles. Il ne faut pas perdre de vue qu’à cette époque (et ce jusqu’au XIXe siècle, mouvement qui n’a pris fin qu’au XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale), le français était essentiellement la langue de la Cour, des élites (noblesse et clergé), des commerçants et des écrivains ; la population française parlait essentiellement la langue d’oïl, l’occitan, ou le franco-provençal, avec une minorité qui parlait le patois parisien dit « français ». Étant donné que ces langues étaient considérées comme inférieures, elles étaient souvent dénommées péjorativement « patois ».

L’ordonnance s’inscrit dans une suite de décisions royales remplaçant progressivement le latin par les langues maternelles dans les actes du droit. Une ordonnance promulguée en 1454 au château de Montils-lès-Tours (reconstruit, il fut appelé plus tard Château du Plessis-du-Parc-lèz-Tours sous Louis XI), par Charles VII, avait obligé à rédiger les coutumes orales, qui tenaient lieu de droit ; ces rédactions se sont faites dans le respect de l’égalité en langue maternelle, que ce soient des langues d’oïl, d’oc, ou autres.

Cette ordonnance ne s’est pas appliquée à l’Alsace après son annexion par la France. Les traités de Westphalie et de Nimègue protègent les spécificités de l’Alsace. Les actes paroissiaux catholiques continueront à être rédigés en latin et les protestants en allemand sauf exception.

En revanche, dès le 22 septembre 1561, par l’édit de Rivoli, le duc Emmanuel-Philibert de Savoie rend obligatoire l’usage du français dans tous les actes publics enregistrés dans le Duché de Savoie et dans la Vallée d’Aoste.

Auparavant d’autres édits royaux préconisaient la langue maternelle, sans rendre obligatoire le français :

- Ordonnance de Moulins de 1490 (article 101)14, par Charles VIII en 1490 : elle oblige à ce que la langue maternelle, et non le latin, soit utilisée lors des interrogatoires et dans les procès-verbaux ;

- Ordonnance de 1510 sous Louis XII : cette ordonnance impose que la langue juridique pour tous les actes de justice soit celle du peuple, et non le latin ; de sorte, le droit devait être parlé dans les langues présentes en France à cette époque ;

- Ordonnance d’Is-sur-Tille promulguée par François Ier le 10 octobre 1535 : l’ordonnance de Louis XII est étendue au Languedoc.

Voir aussi cette vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=XXp39HjOtqQ&t=36s

Source :wikipédia.