L’île de Pâques, en rapanui Rapa Nui (« la grande Rapa » en référence à Rapa iti « la petite Rapa »), en espagnol Isla de Pascua, est une île du Chili, isolée dans le Nord-Est de l’océan Pacifique sud. Elle est particulièrement connue pour ses statues monumentales (les moaï) et son écriture océanienne unique (le rongorongo).

L’île de Pâques se trouve à 2 075 kilomètres à l’est de l’île Pitcairn, l’île habitée la plus proche. Cet éloignement lui vaut d’être le lieu habité le plus isolé du monde au même titre que l’archipel Tristan da Cunha. D’autre part, l’île est située à 2 829 km à l’ouest-sud-ouest de l’île Alejandro Selkirk, dans les îles Juan Fernandez, à 3 525 kilomètres à l’ouest des côtes chiliennes de la région du Biobío (Concepción) et à 4 193 kilomètres à l’est-sud-est de Tahiti.

L’île, de forme triangulaire, d’environ 24 kilomètres dans sa plus grande dimension, couvre 164 km2. La population était estimée à 7 750 habitants en 2017. Son chef-lieu est Hanga Roa.

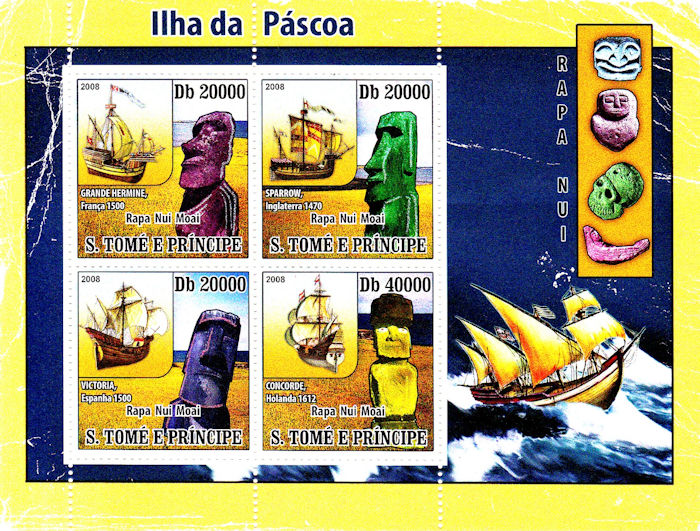

Elle fut visitée pour la première fois par un Européen, le navigateur néerlandais Jakob Roggeveen, le 6 avril 1722, jour de Pâques, et comptait alors près de 4 000 habitants. Elle fut annexée en 1770, sous le nom d’isla San Carlos, par l’Espagne, qui s’en désintéressa par la suite ; des Français s’y installèrent après 1864 et l’île devint possession chilienne en 1888.

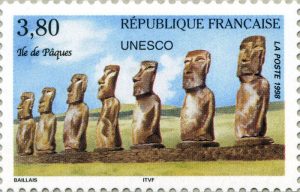

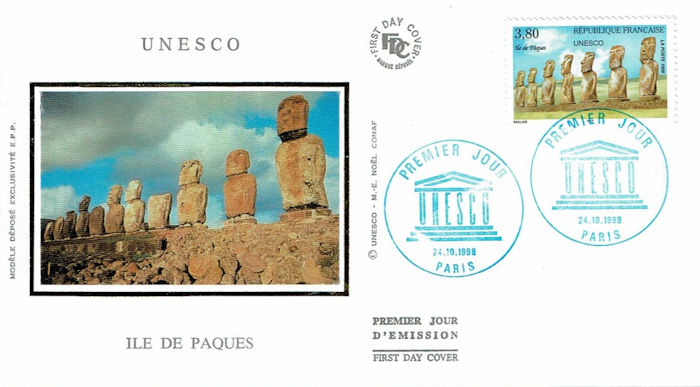

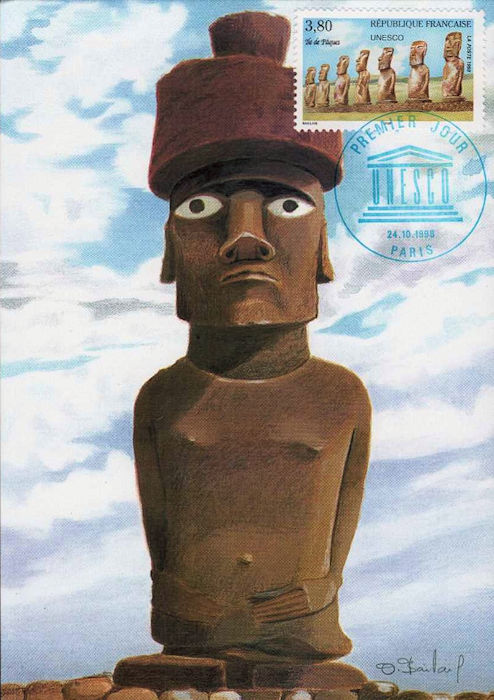

Depuis 1995, le patrimoine exceptionnel de l’île est protégé et inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Des parcs ou réserves naturelles, parfois surveillés, enserrent les zones des vestiges. La communauté rapanui veille précieusement sur les traces de ce patrimoine et constitue localement un pouvoir parallèle aux autorités chiliennes.

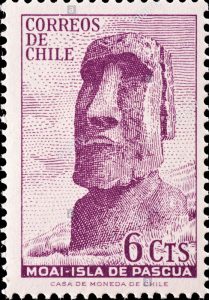

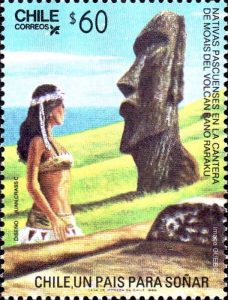

Cette île est célèbre pour ses vestiges mégalithiques de la civilisation autochtone Haumaka (également appelée Matamua, soit « les premiers » en rapanui). Le patrimoine archéologique comprend 1 042 statues de basalte, les moaï, de 4 m de hauteur moyenne, et près de 300 terrasses empierrées au pied de ces statues, les ahû.

Le nom espagnol d’Isla de Pascua (île de Pâques) est dû au navigateur hollandais Jakob Roggeveen qui l’a découverte le dimanche de Pâques 1722, et l’a baptisée ainsi Paaseiland. En août 2018, la chambre des députés chilienne adopte le double nom de Rapa Nui – isla de Pascua, mais le sénat chilien doit encore confirmer cette disposition. Pour les autres noms, voir le chapitre sur la culture de l’île.

D’après les analyses génétiques, effectuées au XXe siècle, la plupart des habitants (∼76 %) sont d’origine polynésienne. Les individus anciens étudiés portent l’haplogroupe mitochondrial polynésien typique : B4a1a15. Leur langue est d’origine austronésienne, toutefois des mots sont communs avec les langues d’Amérique du Sud (par exemple « kumara », la patate douce). Ces mots, de même que la présence de kumara elle-même en Polynésie et en Amérique du Sud, démontrent des contacts entre ces deux régions, mais ne prouvent pas qu’il y a eu peuplement austronésien en Amérique du Sud, ni amérindien dans l’île de Pâques, comme le pensait Thor Heyerdahl lorsqu’il entreprit l’expédition du Kon-Tiki. Le pourcentage d’ascendance amérindienne dans la population actuelle de l’île semble postérieure à l’arrivée des premiers Européens et est absente des squelettes les plus anciens. Une nouvelle étude publiée en 2020 trouve néanmoins des éléments concluants de contacts préhistoriques d’individus polynésiens avec des individus amérindiens (vers 1200 après J.C.) contemporains de la colonisation de l’Océanie éloignée. Ces analyses suggèrent fortement qu’un seul événement de contact s’est produit en Polynésie orientale, avant la colonisation de l’île de Pâques, entre des individus polynésiens et un groupe amérindien proche des Zenú, des habitants indigènes de la Colombie actuelle6. Selon les auteurs de cette étude, cette rencontre aurait pu avoir lieu dans les îles Marquises.

La date du début du peuplement de l’île par des Polynésiens n’est pas déterminée avec précision. Selon l’hypothèse d’une chronologie longue, le peuplement initial daterait de 800, voire de 400 ; mais selon la thèse d’une chronologie courte, le peuplement daterait de 1200. Des mesures au radiocarbone, effectuées dans les années 1950 pour estimer la date du peuplement de l’île vers 400 (à +/- 80 ans). De nouvelles études, ont mis en évidence des pollutions sur les mesures antérieures, impliquant un vieillissement des résultats. Des mesures de radiocarbone publiées en 2006 ont mis en évidence des premières implantations beaucoup plus récentes, vers 1200.

Quoi qu’il en soit, les premiers colons polynésiens, arrivés sur de grandes pirogues à balancier ou bien sur des catamarans offrant plus de charge utile, seraient partis des îles Marquises (situées à plus de 3 200 km) ou bien des îles plus proches des Tuamotu (Mangareva, à 2 600 km) en passant par Pitcairn (située à 2 000 km). Une reconstitution, effectuée en 1999 à partir de Mangareva sur des embarcations polynésiennes, a demandé 19 jours de navigation.

Les plus anciens moaïs ressemblent beaucoup aux tikis que l’on peut voir dans les îles de Polynésie (Hiva Oa ou Nuku Hiva des Marquises, Tahiti…), et une partie de la flore et de la faune de l’île est très semblable à celle des autres îles polynésiennes (par exemple la fougère Microlepia strigosa, le Sophora toromiro, le Hauhau Triumfetta semitrebula, le Mahute Broussonetia papyrifera ou le Ti Cordyline terminalis, les poulets, les rats…)

Les premiers immigrants matamua (« les premiers »), emmenés, selon la tradition orale, par un chef nommé Haumaka, ont développé, malgré des ressources assez limitées, une société complexe et bien adaptée à son environnement. L’importance croissante du culte des ancêtres s’est traduite par l’érection de centaines de statues (moaï) qui, a-t-on pensé, a peut-être consommé l’essentiel des ressources de l’île. Dans les années 1500 à 1600, l’île aurait connu une crise environnementale au terme de laquelle l’assise religieuse de la société pascuane changea. La construction des statues et des plateformes cérémonielles cessa. Les moaïs étaient disposés à la façon d’une barrière symbolique protégeant la population des dangers extérieurs. Or, lorsque les archéologues sont arrivés sur l’île, ils ont trouvé les statues renversées et ont supposé que c’était l’indice d’une guerre civile. Puis, en découvrant que ces statues avaient été posées au sol avec le plus grand soin (et en très bon état), ils en ont conclu que le renversement des moaïs n’étaient pas un geste de destruction mais simplement que la population de l’île de Pâques avait changé de croyance et jeté un tapu sur les statues tout en respectant leurs pouvoirs divins passés. Des statues ont été comme laissées dans les carrières dans l’état d’achèvement où elles étaient au moment du changement, puis ont été recouvertes par les produits d’érosion du volcan. Cependant, le tuf dans lequel les moaïs ont été sculptés est jaune, mais exposé aux intempéries il vire au gris. Les parties enfouies ont gardé leur couleur originelle ce qui prouve que le changement est relativement ancien (plusieurs siècles, environ trois cents ans). À ce moment, le culte de Make-make et de l’homme oiseau Tangata manu prit de l’importance, remplaçant le culte des ancêtres antérieur. Les autochtones Matamua ou Haumaka en étaient là lorsque les maladies apportées par des nouveaux venus et l’esclavage (pratiqué par les exploitants péruviens de guano) réduisirent à cent onze personnes leur population. Après l’arrivée des planteurs et des missionnaires européens (initialement français), leurs ouvriers agricoles polynésiens (dont beaucoup, selon Eugène Caillot, seraient originaires de Rapa-Iti, mais cette hypothèse n’est pas documentée) se mêlent aux autochtones survivants, formant le peuple Rapa-Nui, que le missionnaire Eugène Eyraud achève de convertir au catholicisme15. En fait il semble que des contacts entre Rapanais, Pascuans et autres polynésiens ont aussi pu se produire aux îles Chincha, près des côtes péruviennes, où les esclavagistes ont exploité les ouvriers qu’ils avaient razzié dans diverses îles dont Rapa et Pâques.

La société des indigènes Matamua comptait, comme beaucoup d’autres sociétés polynésiennes, une dizaine d’iwi (clans familiaux) : l’île était partagée entre les clans, et les paepae (villages) étaient pour la plupart situés entre la côte où se situaient les ahu (esplanades cérémonielles), et le centre de l’île, où les territoires se rejoignaient. Les iwi, paepae et ahu d’Aka’hanga, Anakena, Heiki’i, Mahetua, Taha’i, Tepe’u, Terevaka, Tongariki, Va’e Mata et Vinapu sont attestés.

Le premier Européen qui ait aperçu l’île fut peut-être, en 1687 le pirate Edward Davis sur le Bachelor’s Delight, alors qu’il venait des îles Galápagos et naviguait en direction du cap Horn. Son coéquipier Lionel Wafer décrit une île aperçue par hasard, sous la même latitude que l’île de Pâques, sur laquelle ils n’effectuèrent pas de débarquement, et qu’on pensa par la suite pouvoir être un promontoire du légendaire « continent du Sud ».

Le nom de l’île est dû au Hollandais Jakob Roggeveen qui y accosta avec trois navires au cours d’une expédition pour le compte de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Il la découvrit en effet le dimanche de Pâques 1722 et l’appela Paasch-Eyland (île de Pâques). Un des participants à l’expédition était le Mecklembourgeois Carl Friedrich Behrens dont le rapport publié à Leipzig orienta l’attention de l’Europe vers cette région à peine connue du Pacifique.

L’explorateur suivant fut l’Espagnol Felipe González de Ahedo qui avait reçu du vice-roi du Pérou l’ordre d’annexer l’île pour le compte de la Couronne espagnole. L’expédition de González de Haedo débarqua le 15 novembre 1770. Après une visite rapide et très partielle de l’île (exploration d’une demi-journée dans un seul secteur), et après un contact amical avec une population à structure sociale hiérarchisée, Felipe González de Haedo, qui ne pensait pas être dans l’île de Roggeveen, décida d’annexer cette terre à la Couronne d’Espagne et la nomma Île de San Carlos. Il fit planter plusieurs croix à l’Est de l’île, sur la pointe du volcan Poïké. Durant les années qui suivirent, l’Espagne ne se soucia guère de sa nouvelle possession. Preuve fut faite en cartographie qu’il s’agissait bien de la découverte du Hollandais Roggeveen, donc cette terre lointaine ne pouvait appartenir à l’Espagne.

Au cours de sa deuxième expédition du Pacifique Sud, James Cook visita l’île de Pâques du 13 mars 1774 au 17 mars 1774. Il n’en fut pas enthousiasmé et écrivit dans son livre de bord : « Aucune nation ne combattra jamais pour l’honneur d’avoir exploré l’île de Pâques, […] il n’y a pas d’île dans la mer qui offre moins de rafraîchissements et de commodités pour la navigation que celle-ci. » Cependant, son séjour fournit des informations essentielles sur la constitution géologique, la végétation, la population et les statues — qui dans leur majorité avaient déjà été renversées, sans que l’on sache si c’est par les hommes, ou par un séisme. Nous avons des images témoins de cette époque grâce au naturaliste allemand Reinhold Forster et à son fils Georg Adam Forster, qui participaient à l’expédition Cook. Reinhold Forster a dessiné les premiers croquis des statues (moaïs) qui, gravés et publiés dans un style alors typiquement romantique, firent sensation dans les salons.

En 1786, le navigateur français La Pérouse débarqua sur l’île de Pâques au cours de sa circumnavigation terrestre, effectuée sur l’ordre du roi Louis XVI. La Pérouse avait l’ordre de dessiner des cartes précises afin de contribuer, avec l’étude des peuples du Pacifique, à la formation du dauphin.

Selon Alfred Métraux, dans son Introduction à la connaissance de l’Île de Pâques de 1935, la population d’origine (les Matamua ou Haumaka) serait passée de 2 500 personnes à seulement 111 en 1877. Les marchands d’esclaves de Callao au Pérou, ont, de 1859 à 1863, fait plusieurs raids et déporté environ 1 500 insulaires pour les vendre aux exploitants de guano des îles Chincha. Toujours selon Métraux, la société matamua est totalement déstructurée par la capture et le massacre en 1861 des ariki (guerriers), des prêtres et du clan Miru (revendiquant descendre de Hotu Matu’a) dont faisaient partie l’ariki-nui (roi) Kaimakoi et son « prince héritier » Maurata, de sorte que la mémoire identitaire des autochtones est en grande partie perdue. Frappée par les maladies introduites par les Européens (notamment la tuberculose), la population diminue encore fortement durant les années 1860 et 1870, avec pour résultat qu’après les immigrations ultérieures, en provenance essentiellement des îles Australes (dont Rapa), de Tahiti et des Tuamotu, les Matamua d’origine ne représentaient plus que 3 % environ de la population pascuane, les autres Polynésiens (les Rapa-Nui) étant la moitié, les Européens d’origine 45 %, et les Chinois 1 %. Les Polynésiens venus dans l’île après 1861, déjà pourvus d’anticorps contre les maladies des Européens et déjà en partie christianisés, ont été amenés par les planteurs Dutrou-Bornier, Mau et Brander comme ouvriers agricoles, entre 1864 et 1888.

Jared Diamond avance dans la théorie du” suicide écologique” que les Matamua, imprévoyants, auraient déboisé leur île, rendant leurs terres incultivables, et sombrant ainsi dans la famine et la guerre civile . Les observations archéologiques récentes contredisent cette hypothèse.

Le 9 septembre 1888, l’île est annexée au nom du Chili par le capitaine de corvette Policarpo Toro (1856-1921), qui y séjournait depuis 1886 et menait les négociations avec les habitants, malgré quelques tentatives de la France pour les contrecarrer. La lignée royale, descendant de Hotu Matu’a (le clan Miru) étant éteinte depuis 1861, un traité d’annexion de l’île est signé avec un certain Atamu Tekena, reconnu comme roi par le gouvernement chilien.

L’île est divisée entre la réserve de Hanga Roa, 6 % de la surface de l’île, où sont parqués les Rapa-Nui, et la Compagnie Williamson-Balfour, qui possède le reste et y élève des moutons jusqu’en 1953.

De 1953 à 1966, l’île est sous le contrôle de la marine chilienne.

En 1966, les Pascuans reçoivent la nationalité chilienne, sont autorisés à quitter la réserve, et l’île devient un territoire de droit commun.

Enfin, le 30 juillet 2007, une réforme constitutionnelle dote l’île d’un statut de « territoire spécial », mais elle continue pour le moment d’être administrée comme une province de la Ve Région (Valparaíso).

Voir aussi cette vidéo :

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=Xsobq5ti3Fc” height=”600″ title=”Ile de Pâques.”]

Sources : Wikipédia, YouTube.