Le Pañchatantra (du sanskrit पञ्चतन्त्र,) « Le Livre d’instruction en cinq parties ») est un ancien recueil de contes et de fables (probablement le plus ancien qui nous soit parvenu). Ce livre écrit sous forme d’apologues racontant l’histoire des chacals Karataka (करटक) et Damanaka (दमनक).

Sa compilation est traditionnellement attribuée à un brahmane du Cachemire nommé Vishnusharman (विष्णुशर्मन्), qui l’aurait produite au iiie siècle avant notre ère, à la demande d’un râja, comme un guide de gouvernement à destination des princes. D’autres spécialistes placent la date de composition du noyau primitif vers le début de notre ère ou même plus tardivement.

Le Pañchatantra a eu une riche postérité littéraire, notamment via le Kalîla wa Dimna arabo-persan.

L’ouvrage, comme son nom l’indique, est composé de cinq parties thématiques. regroupant plusieurs textes :

- Mitrabhedha (मित्रभेध), « La Perte des amis » (22 histoires)

- Mitralāpti (, « L’Acquisition des amis » (7 histoires)

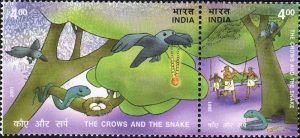

- kākolūkīya, « (Guerre) du corbeau et du hibou » (17 histoires)

- labdhapranāśana, « Perte du bien acquis » (12 histoires)

- aparīkṣitakāritva, « Conduite inconsidérée » (15 histoires)

Son organisation en cinq livres semble indiquer un choix conscient plutôt qu’un empilement de textes au cours du temps, contrairement aux Jâtaka (जातक), recueils de fables bouddhistes plus anciens et plus nombreux. Tous deux comportent des fables mettant en scène des animaux au comportement anthropomorphe. On y a parfois vu le remaniement d’un texte du Cachemire, aujourd’hui perdu, le Tantrākhyāyikā (तन्त्राख्यायिका).

Quelques fables se trouvent dans le Mahabharata, d’autres ont leur source dans des livres bouddhiques. Un certain nombre de récits présentent une analogie frappante avec des fables ésopiques. Comme celles-ci se sont répandues dans le monde indien à la suite des expéditions d’Alexandre le Grand (voir Campagne indienne d’Alexandre le Grand), il faut en conclure que le Pañchatantra est postérieur. Comme, en outre, une des fables contient un passage de Varahamihira, astronome indien qui écrivait au VIe siècle, Lancereau en conclut que l’ouvrage sanskrit « devait être récemment rédigé lorsqu’il fut introduit dans l’Asie occidentale. » Toutefois, cette hypothèse est écartée par Renou, qui, tout en reconnaissant des analogies entre ce recueil et Ésope, estime que celles-ci proviennent de la propagation orale de thèmes de folklore et place la date de composition du noyau primitif vers le début de notre ère.

Ce recueil s’est répandu dans une grande partie de l’Asie, gagnant la Chine et les pays de l’Asie du Sud-Est sur les routes des pèlerins bouddhistes. Le Pañchatantra connut aussi plusieurs adaptations en Inde-même, comme le très populaire Hitopadesha (हितोपदेश) et le Pañchâkhyânoddhâra (पञ्चाख्यानोद्धार), rédigé au Goujerat par le moine jaina Meghavijaya vers 1660. On a identifié plus de 200 textes, en une soixantaine de langues.

Dès 570, l’empereur perse Khosro Ier, ayant entendu vanter ce recueil, envoya en Inde son premier médecin Borzouyeh avec pour mission d’en rapporter une copie. Le Pañchatantra connaît alors une traduction en pehlvî, avec adjonction d’une préface d’Ali Ben Ach Chah al Farsi), puis quelques années plus tard en syriaque. Vers 750, il est traduit en arabe par l’écrivain persan Ibn al-Muqaffa à partir d’une version en pehlvî désormais perdue. C’est l’importance de ces modifications qui va amener André Miquel dans sa traduction contemporaine à présenter Ibn al-Muqaffa comme l’auteur à part entière. Le titre de la version arabo-persane, Kalîla wa Dimna, vient des noms de deux chacals, Kalîla et Dimna (dérivés du sanskrit Karataka et Damanaka), qui sont les héros du premier conte du premier livre.

Cette version arabe a été le chaînon majeur du passage de l’œuvre dans le monde occidental. Elle connaît très vite un immense succès dans un monde arabe en expansion et féru de culture antique. Ainsi de nombreux manuscrits vont être produits et diffusés ; il en reste de nombreux exemples aujourd’hui, mais ni le manuscrit original, ni les premières versions n’ont été conservés.

Cet ouvrage a été traduit en grec au XIe siècle par Syméon Seth et en hébreu par Rabbi Joël au XIIe siècle.

Le Livre de Kalila et Dimna diffère notablement du Pañchatantra. Il est divisé en dix-huit chapitres, dont cinq seulement correspondent au livre indien (chapitres V, VII, VIII, IX et X). Beaucoup de contes et d’apologues de l’ouvrage indien ont été omis dans la version arabe, et celle-ci, à son tour, en contient d’autres qui manquent dans le texte sanscrit.

Le Kalîla wa Dimna a été joliment enluminé, en particulier par l’école de miniature persane de Hérat en Afghanistan (à laquelle se rattache le peintre miniaturiste Behzad) au XVe siècle.

Une version en castillan (Calila y Dimna) est faite en 1251 à la demande d’Alphonse X le Sage. Traduit en latin en 1278, par Jean de Capoue sous le titre de Directorium Humanae Vitae, le recueil se répand dès lors dans tout le monde occidental. Le Pañchatantra a ainsi inspiré de nombreux auteurs comme Marie de France, Jean de La Fontaine ainsi que Grimm. On peut également sentir une filiation avec le Roman de Renart ou certains fabliaux du Moyen Âge.

Une traduction latine est exécutée par Raymond de Beziers et offerte en 1313 à Philippe le Bel à l’occasion de la chevalerie de son fils Louis, roi de Navarre, le futur Louis le Hutin. Une version persane est traduite en français par Gilbert Gaulmin sous un pseudonyme, en 1644, sous le titre Le Livre des lumières ou la Conduite des Rois, composée par le sage Pilpay Indien, traduite en français par David Sahid, d’Ispahan, ville capitale de Perse. Le Père Poussines en fait aussi une autre traduction en 1666 sous le titre Specimen sapientiæ Indorum veterum (Modèle de la sagesse des anciens Indiens), mais en se basant sur la version grecque de Syméon Seth.

Source : Wikipédia.