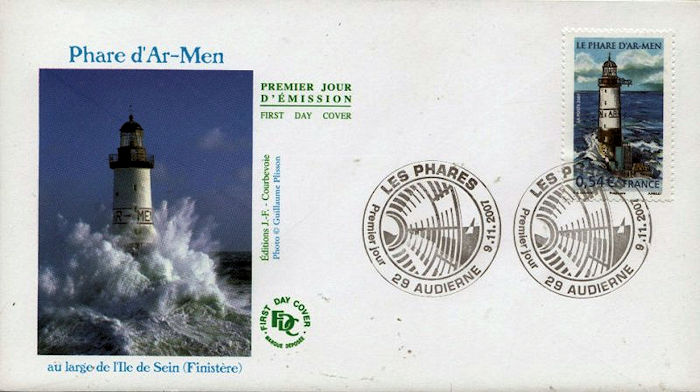

Le phare d’Ar-Men (Ar Men signifiant « le rocher » ou « la pierre » en breton) est un phare en mer construit entre 1867 et 1881 à l’extrémité de la chaussée de Sein, à la pointe ouest de la Bretagne.

Il a été inscrit monument historique par arrêté du 31 décembre 2015. Sur proposition de la Commission nationale des monuments historiques, la ministre de la culture et de la communication a, le 20 avril 2017, classé au titre des monuments historiques le phare d’Ar-Men.

Dans le monde des phares bretons en mer, dont font partie notamment Kéréon, la Vieille ou encore la Jument, le phare d’Ar-Men est le plus célèbre, en raison de son caractère très isolé, des difficultés considérables qu’a présentées sa construction et du danger qu’il y avait à relever son personnel. Considéré comme un lieu de travail extrêmement éprouvant par la communauté des gardiens de phare, il a été surnommé par ces derniers « l’Enfer des Enfers ». Les coups de boutoir portés par la grande houle pendant les tempêtes pouvaient faire trembler tout l’édifice et faire tomber tout ce qui était accroché aux murs, rendant ces périodes particulièrement difficiles pour les gardiens et il n’était pas rare que, par gros temps, on ne puisse pas relever les équipes tous les 15 jours comme de normal.

L’histoire du phare d’Ar-Men débute dans la nuit du 23 au 24 septembre 1859, avec le naufrage de la corvette à aubes Sané sur les rochers de la redoutable chaussée de Sein. Bien connue des marins, cette zone de récifs qui s’étend sur près de 13 milles marins (24 km) à l’ouest de l’île de Sein est extrêmement dangereuse. À l’époque de ce drame, aucun balisage n’existe, excepté un alignement établi entre les phares de la pointe du Raz et de Sein, depuis 1825. Mais ce repère ne signale que l’orientation de la chaussée et, par mauvais temps, la portée des feux est insuffisante pour être d’un quelconque secours.

Les protestations indignées de l’amirauté à la suite de la disparition de la Sané achèvent de convaincre la commission des phares, au sein du Ministère des travaux publics, de l’urgence d’établir un feu à l’extrémité ouest de la chaussée. L’installation d’un bateau-phare étant impossible, à cause de la violence de la mer à cet endroit et de la trop grande profondeur d’eau (plus de 70 mètres), les ingénieurs de la commission se mettent à travailler sur le projet de construction d’un phare.

La recherche d’un site propice à une telle construction débute dès l’année 1860. Trois rochers situées à l’extrémité occidentale de la chaussée de Sein sont repérées, dont l’un qui porte le nom d’Ar-Men. Cependant, aucun d’eux n’émerge suffisamment au-dessus des flots pour qu’il paraisse envisageable d’y construire quoi que ce soit. Ar-Men pourrait peut-être offrir une assise suffisante (surface de 105 m2) et s’élève tout de même à 4,2 mètres au-dessus des plus basses eaux, mais il paraît impossible d’y accoster.

L’année suivante, une autre campagne de repérage est effectuée sur la chaussée à l’occasion des grandes marées de l’équinoxe de printemps. Mais l’équipe d’ingénieurs, embarquée à bord du Souffleur, rentre bredouille de ses trois sorties au large de l’île de Sein, avec la ferme conviction que « la construction d’une base artificielle sur la chaussée de Sein constituerait une entreprise gigantesque présentant des difficultés inouïes et nécessitant des dépenses énormes se chiffrant par millions, que l’administration n’est pas en mesure de supporter. »

En dépit des qualificatifs utilisés dans ce rapport, la direction de la commission des phares ne veut pas renoncer à ce projet. L’ingénieur-architecte Léonce Reynaud, l’ingénieur en chef Fenoux, les ingénieurs Joly, Cahen et Mengin sont chargés de la conception et de la réalisation. De nouvelles opérations de reconnaissance sont effectuées et, finalement, en procédant par éliminations successives, les ingénieurs impliqués dans ces études se persuadent que le rocher appelé Ar-Men offre la moins mauvaise solution… Toutefois, lorsqu’en 1865, leur confrère Paul Joly se rend sur les lieux pour commencer à préparer les travaux, il ne parvient qu’à entrevoir le rocher, noyé en permanence sous l’écume, et conclut son rapport d’expédition en ces termes : « On ne peut songer à y faire un ouvrage en maçonnerie, les dimensions sont trop faibles. »

Pourtant, la Marine insiste et dépêche sur la chaussée de Sein l’ingénieur hydrographe Ploix qui, tout en reconnaissant l’incroyable difficulté du projet, se montre plus optimiste quant à la possibilité de bâtir un phare sur Ar-Men. Son rapport emporte finalement l’adhésion des ingénieurs de la commission des phares et, au mois d’août 1866, Paul Joly retourne à Ar-Men, dont il revient avec des croquis qui lui permettent de préparer le chantier de construction du phare. Dès lors, il n’y aura plus de retour en arrière, en dépit des problèmes considérables qu’il faudra résoudre en cours de chantier.

Les travaux commencent véritablement en 1867. La première étape consiste à percer des trous dans la roche, pour y sceller des barres de fer qui serviront à fixer la maçonnerie. Pour ce faire, Paul Joly a recruté (difficilement) et entraîné une équipe de Sénans, qu’une chaloupe à vapeur conduit à Ar-Men dès que le temps et la marée sont favorables. Équipés d’espadrilles antidérapantes et de ceintures de sauvetage en liège, ces ouvriers d’occasion débarquent sur le rocher par équipes de deux et sont souvent contraints de s’y coucher pour ne pas être emportés par les vagues qui déferlent sur eux. Un canot reste en permanence à proximité pour récupérer les malheureux qui, de temps à autre, sont jetés à la mer. Le bilan de cette première campagne est maigre : cent heures de service, treize débarquements ajournés, neuf réussis, huit heures de travail effectif sur le rocher, quinze trous percés. L’année suivante, en 1868, le chantier progresse plus vite, grâce notamment à un temps clément et un conducteur de travaux particulièrement intrépide. Cette fois, à la faveur de dix-sept débarquements (dix-huit heures de travail effectif), quarante trous sont percés et une rigole circulaire est creusée dans la roche, pour y encastrer la base de la maçonnerie.

Les premières pierres — du gneiss pour la première assise, puis des moellons de Kersantite — sont posées en mai 1869. Le ciment est préparé à l’eau de mer. À la fin de la saison, en octobre, 25 mètres cubes de maçonnerie s’élèvent sur Ar-Men, ce qui donne une moyenne d’un mètre cube par accostage, pour un total de 42 heures et 10 minutes de travail effectif. Ces beaux résultats sont d’autant plus méritoires que la tâche reste très dangereuse. Un marin reste constamment posté sur le rocher avec pour seule mission de surveiller l’arrivée d’éventuelles déferlantes. Cela dit, le jeune ingénieur chargé du chantier, Alfred Cahen, est alors persuadé que le projet de construction sera mené à son terme. La suite de l’histoire lui donne raison, même si certaines années les accostages sont à peine plus nombreux qu’au début des travaux et qu’il faut bien souvent refaire, en début de saison, ce que les tempêtes hivernales ont détruit ou abîmé.

Étonnamment, très peu d’accidents graves sont à déplorer. Plusieurs drames sont évités de justesse, grâce sans doute à la compétence des marins engagés dans les opérations. C’est ainsi par exemple que le 15 juin 1878, alors que la mer commence à grossir dangereusement, un canot évacuant quatorze ouvriers est renversé par une lame. Malgré le mauvais temps, tous les naufragés sont pourtant récupérés et se retrouvent dès le lendemain sur le chantier ! Un an après cet épisode, un autre groupe d’ouvriers est contraint de sauter à la mer pour rejoindre les canots qui ne peuvent plus accoster le rocher, à cause de hautes vagues qui ont fait soudainement leur apparition. En juillet 1880, un canot transportant cinq hommes est à nouveau renversé au pied du phare. Là encore, tous ses occupants sont récupérés. L’année suivante cependant, deux ouvriers sont à leur tour enlevés par une déferlante, alors qu’ils sont sur le canot qui les conduit au phare : l’un d’eux se noie, n’ayant pas capelé sa ceinture de sauvetage correctement. La chance n’a donc pas souri jusqu’au bout aux bâtisseurs d’Ar-Men.

Enfin, au terme de quatorze années de travaux, le feu est testé le 18 février 1881, puis officiellement mis en service le 30 août de la même année. Toutefois, l’épopée de la construction n’est pas terminée. Les ingénieurs de la commission des phares sont en effet inquiets : jamais ils n’ont construit une pareille tour, presque simplement posée sur un rocher à peine plus large que la base du phare. Leur préoccupation est la suivante : le bâtiment est-il suffisamment stable, compte tenu de sa hauteur ? Ne risque-t-il pas d’être renversé par les vagues énormes qui l’assaillent lors des tempêtes ?

Au bout de quinze ans, Léon Bourdelles, directeur des phares, met fin à ces inquiétudes : il décide de lancer des travaux visant à alourdir l’édifice et à en renforcer la base par une chape de ciment de 50 cm d’épaisseur, après avoir fait refaire des calculs de stabilité qui montrent que le phare est effectivement trop léger. Commencé en 1897, le chantier ne s’achève qu’en 1902. Cette fois, l’édification du phare d’Ar-Men peut être considérée comme achevée. Et cent ans plus tard, la tour noire et blanche continue d’éclairer la terrible chaussée de Sein, témoignant de la qualité extraordinaire du travail accompli par ses bâtisseurs.

Avant l’automatisation, à Ar-Men comme sur tous les autres phares, l’allumage et l’extinction du feu, planifiés à la minute près, constituaient les deux principaux événements de la vie quotidienne des gardiens. Ceux-ci étaient en permanence deux à habiter sur le phare et se relayaient pour assurer des quarts, 24 heures sur 24.

Pendant les quarts de nuit (les plus longs duraient de 9 à 10 heures), le travail consistait en priorité à veiller au bon fonctionnement du feu dans la lanterne, mais aussi à observer l’horizon maritime. Cette activité de surveillance nocturne était essentielle : elle devait permettre de repérer d’éventuels navires en détresse, de s’assurer que les phares et signaux lumineux alentour fonctionnassent correctement et que la visibilité restât suffisante pour que le feu fût perçu. Lorsqu’un incident de quelque importance était repéré, concernant un navire ou un phare voisin, le veilleur devait donner l’alerte par radio (installée dans les années 1950). Quand c’est la brume qui s’installait, il fallait alors mettre en marche le moteur du signal sonore. Il semble que la vie dans le phare n’était jamais plus insupportable que pendant les moments où la très puissante corne de brume était en action.

Si les quarts de nuit se déroulaient pour l’essentiel dans la chambre de veille, sous la lanterne, les quarts de jour (plus courts : 5 à 6 heures) n’exigeaient pas une surveillance aussi attentive et pouvaient être mis à profit pour effectuer l’indispensable entretien des équipements et du bâtiment. Les gardiens devaient être capables de réparer à peu près tout et n’importe quoi sur le phare. Il fallait d’abord qu’ils fussent attentifs à repérer et changer le matériel vieillissant, pour prévenir les pannes, celles surtout qui touchaient au fonctionnement du feu et de l’optique.

Modernisation oblige, à partir des années 1950, une formation d’électro-mécanicien était nécessaire pour occuper le poste. Délivrée à Brest, au Centre de formation des électro-mécaniciens de phares, cette formation comprenait notamment des sessions portant sur l’électricité, la mécanique, la radiotéléphonie ou encore la soudure… À lui seul, le programme donne une bonne idée du genre d’interventions que devaient effectuer les gardiens. Il semble par ailleurs que l’une de leurs activités d’entretien les plus fréquentes ait été la peinture. Jean-Christophe Fichou cite à ce propos la remarque ironique d’un gardien : « C’est un peu comme dans la Royale, tu salues tout ce qui bouge et tu peins le reste ! » Mais au quotidien, il fallait surtout nettoyer rigoureusement la lentille de l’optique, les vitres de la lanterne et les cuivres de la lampe.

Pour le reste, le gardien qui n’était pas de quart jouissait d’une totale liberté, sur un territoire il est vrai assez restreint et avec des sources de distraction limitées. Il pouvait ainsi tenir compagnie à son collègue, pêcher sur la plate-forme si le temps le permettait, faire la cuisine (des recettes de gardiens d’Ar-Men sont passées à la postérité), écouter la radio, lire, communiquer par radio avec sa famille (tolérance de l’administration des phares et balises), préparer du matériel de pêche, fabriquer des bateaux en bouteille (activité traditionnelle des gardiens de phares) ou même tricoter. La télévision a évidemment pris une grande place dans le quotidien de ces hommes isolés, lorsqu’elle a fait son apparition.

Les conditions de confort sur Ar-Men étaient par ailleurs très spartiates. Le phare n’était pas chauffé. L’éclairage intérieur s’effectuait, pendant fort longtemps, à la lampe à pétrole. Il n’y avait évidemment pas de salle de bains, mais chaque gardien avait tout de même sa chambre à coucher. À part la chambre de veille, la cuisine était la seule autre pièce commune habitable de la tour.

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.