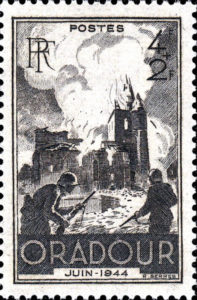

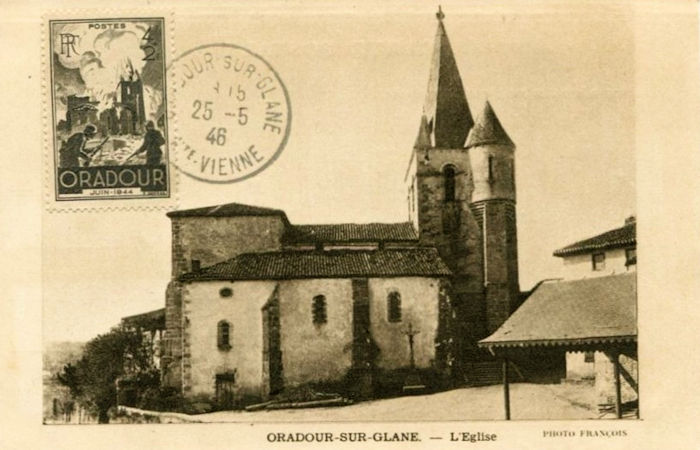

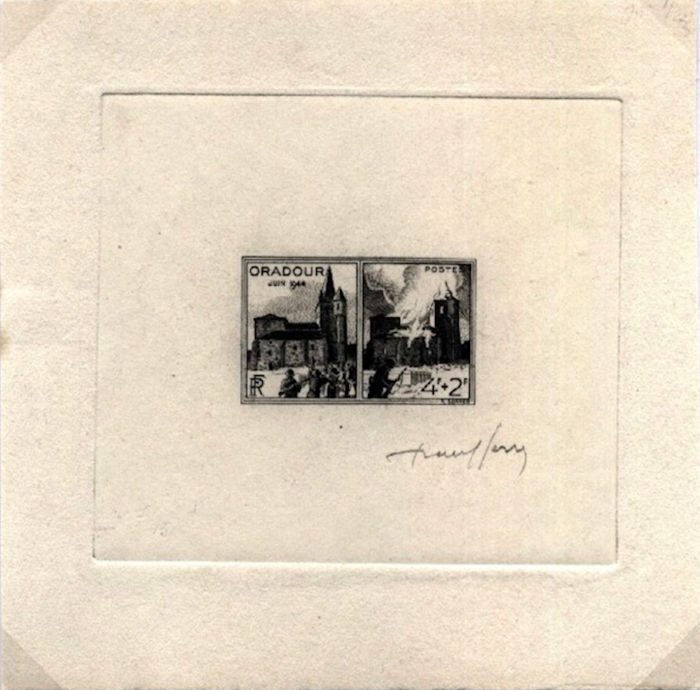

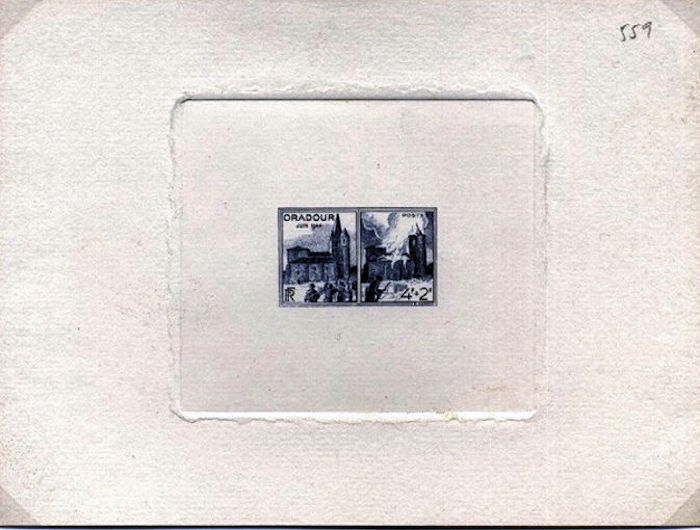

Le massacre d’Oradour-sur-Glane désigne la destruction, le 10 juin 1944, de ce village de la Haute-Vienne, situé à environ vingt kilomètres au nord-ouest de Limoges, et le massacre de sa population (642 victimes), par un détachement du 1er bataillon du 4e régiment de Panzergrenadier « Der Führer » appartenant à la Panzerdivision « Das Reich » de la Waffen-SS. Il s’agit du plus grand massacre de civils commis en France par les armées allemandes, assez semblable à ceux de Marzabotto, ou de Distomo (ce dernier perpétré lui aussi le 10 juin 1944), qui transposent sur le front de l’Ouest des pratiques courantes sur le front de l’Est.

Ces événements marquèrent profondément les consciences ; leurs conséquences judiciaires suscitèrent une vive polémique, notamment à la suite de l’amnistie accordée aux Alsaciens « Malgré-nous » qui avaient participé au massacre. Depuis 1999, le souvenir des victimes est célébré par le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane, situé non loin des ruines du village à peu près conservées en l’état.

En avril 1944, après avoir subi de lourdes pertes sur le front de l’Est, notamment lors de la quatrième bataille de Karkhov, la 2e division blindée SS « Das Reich », sous le commandement du Gruppenführer Heinz Lammerding, est mise au repos dans la région de Montauban pour être reconstruite18. Début mai, elle comporte 18 468 hommes, dont de nombreuses recrues, par rapport à un effectif théorique de 21 000 hommes ; début juin, plusieurs de ses composantes ne sont toujours pas opérationnelles et la situation du matériel roulant, de l’armement lourd et des blindés est encore défaillante.

À son arrivée en France, la « Das Reich » possède les caractéristiques communes aux unités responsables de massacre sur le front de l’Est : ses membres sont imprégnés par l’idéologie nationale-socialiste, elle a combattu sur le front de l’Est, se perçoit comme une unité militaire d’élite et a déjà participé à des opérations de lutte contre les partisans. Ses soldats « ont traversé « l’univers moral » de la guerre à l’Est, fait de cruauté envers la population et de brutalités exercées par les officiers sur les hommes de troupe ; peines collectives, massacre de populations, destruction d’habitations et incendie de villages faisaient partie des moyens considérés comme « normaux » de la répression appliquée aux maquis ».

Parcours de la 2e Panzerdivision SS « Das Reich » en mai et juin 1944.

Même si la division est officiellement au repos pour reconstituer ses forces, certains de ses éléments participent à des opérations de lutte contre les partisans et à des représailles contre la population civile.

La lutte contre les partisans est régie par des ordres émis, à la suite d’une intervention personnelle d’Adolf Hitler, le 3 février 1944, connus sous le nom d’ordonnance Sperrle, du nom du maréchal adjoint au haut commandement de l’Ouest. Selon ces ordres, la troupe est tenue de riposter immédiatement aux attaques terroristes en ouvrant le feu et si des civils innocents sont touchés, bien que cela puisse être regrettable, la responsabilité en incombe exclusivement aux terroristes ; les zones doivent être bouclées et tous les habitants, quels qu’ils soient, arrêtés ; les maisons qui ont abrité des partisans doivent être incendiées. L’ordonnance poursuit en précisant qu’ « il ne faut punir que le chef manquant de fermeté et de résolution car il menace la sécurité des troupes qui lui sont subordonnées et l’autorité de l’Armée allemande. Face à la situation actuelle, des mesures trop sévères ne peuvent entraîner de punitions pour leurs auteurs ». Cette volonté de durcir la répression contre la résistance est partagée par le maréchal Wilhelm Keitel, qui donne l’ordre, en mars 1944, de fusiller les franc-tireurs capturés les armes à la main et non de les livrer aux tribunaux, et par le général Johannes Blaskowitz, supérieur hiérarchique opérationnel de Lammerding, pour qui « la Wehrmacht allemande doit se défendre par tous les moyens en son pouvoir. Si, ce faisant, il faut avoir recours à des méthodes de combat qui sont nouvelles pour l’Europe de l’Ouest, il reste à constater que le combat des terroristes par embuscades est lui aussi quelque chose de nouveau pour les critères européens de l’Ouest ».

Le 5 juin 1944, le général Lammerding fait approuver par sa hiérarchie un programme répressif qui reprend les mesures mises en œuvre en Europe de l’Est et à l’arrière du front dans la lutte contre les partisans à partir de 1941. Ce programme prévoit notamment des actions de contre-propagande et de discrimination, « actions ayant pour but de monter la population contre les terroristes » ; il prévoit aussi des arrestations massives et préventives, l’occupation de localités et le ratissage de zones, ainsi que la réquisition de véhicules. Il précise enfin « l’annonce et l’exécution de la disposition que, pour chaque Allemand blessé 5 civils seront pendus et pour chaque Allemand tombé, 10 civils seront pendus ».

En mai et début juin 1944, des unités de la « Das Reich » « terrorisent les populations des départements du Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne et Ariège (Tulle) ». Au cours de leurs opérations, elles fusillent ou déportent des résistants et des otages, assassinent de nombreux civils, hommes femmes et enfants et incendient des habitations voire des villages entiers, comme celui de Terrou (Tulle, Fouché, Oradour, Hawes.).

Déploiement de la 2e division SS « Das Reich » dans la zone de Limoges.

Le lendemain du débarquement, 7 juin 1944, la « Das Reich » reçoit deux ordres contradictoires du commandement suprême à l’Ouest : le premier lui donne instruction de rejoindre la Normandie, le second d’intervenir contre la Résistance dans la zone de Tulle-Limoges. Cette ambiguïté est levée par deux ordres reçus le 8 et 9 juin, qui précisent que l’essentiel de la division doit être retiré des engagements en cours avant le 11 juin à 12 h pour rejoindre le front de Normandie. Au cours de la progression vers Tulle, des éléments de la division sont confrontés au renforcement des actions de la Résistance: de nombreux partisans sont tués lors des combats ou sommairement exécutés ; des civils sont également assassinés par le bataillon commandé par Diekmann, qui est « le seul à s’en prendre délibérément aux femmes et surtout aux enfants », notamment lors du massacre de Calviac. La répression menée par la « Das Reich » connaît un premier point culminant avec le massacre de Tulle. Le 9 juin, après avoir réoccupé la ville brièvement libérée par les FTP le 7, 99 hommes, sans aucun lien avec la Résistance, sont pendus aux balcons et aux réverbères et 149 hommes sont déportés le lendemain (Tulle). Les unités qui n’ont pas fait mouvement vers Limoges mènent des opérations de répression contre la Résistance et commettent des exactions contre la population civile entre le 10 juin et le 16 juillet 1944.

Le groupe de reconnaissance qui commet, le 9 juin, le massacre de Tulle, et deux régiments de Panzergrenadier, investissent la région de Limoges pour préparer le positionnement de la division dans le secteur afin de réduire les maquis. Le 1er bataillon du 4e régiment « Der Führer », sous les ordres du commandant Adolf Diekmann, est cantonné autour de Saint-Junien, à 12 km d’Oradour.

Pour tarir le soutien de la population aux maquis et diminuer l’activité de ceux-ci par crainte de représailles, les SS préparent une action visant, selon Bruno Kartheuser, à produire un effet maximal de terreur. Les raisons du choix d’Oradour pour cette action restent mal éclaircies et controversées, en raison de la disparition des personnes, du silence des documents, ainsi que du caractère unique du témoignage disponible relatif aux réunions entre Allemands et miliciens. Ce qui conduit J.J. Fouché à reconnaître que « leur contenu, les participants, leur nombre et ce qu’ils dirent demeure ignoré, à l’exception toutefois de deux indications : une demande d’otages — le chiffre de 40 a été avancé à la réunion de Saint-Junien — et la recherche d’un officier disparu ». J.J. Fouché soutient cependant l’hypothèse selon laquelle « les SS ont construit leur justification du massacre avant même de le perpétrer », au contraire de G. Penaud qui affirme que cette « opération de désinformation » fut programmée par Diekmann juste avant de quitter les lieux.

Les 9 et 10 juin, le massacre fait l’objet d’au moins trois réunions de préparation réunissant des membres de la Milice, de la SIPO et de la 2e Panzerdivision SS « Das Reich ». D’après l’enquête menée par le commissaire Arnet en septembre 1944, le 10 juin au matin, convoqués par le général Heinz Lammerding, le sous-chef de la Gestapo de Limoges, l’Oberscharführer Joachim Kleist et son interprète, Eugène Patry, quatre miliciens, sous la conduite de Pitrud, rencontrent le Sturmbannführer Adolf Diekmann, à l’hôtel de la Gare à Saint-Junien : « C’est là, sur une banale table de café, dans la salle du rez-de-chaussée de ce petit hôtel […] que fut décidée et réglée la destruction d’Oradour, au cours d’une conversation qui dura plus d’une heure ». Vers treize heures trente, deux colonnes quittent Saint-Junien. La plus importante d’entre elles, qui comporte huit camions, deux blindés à chenilles et un motocycliste de liaison prend la direction d’Oradour-sur-Glane ; elle est commandée par le Sturmbannführer Adolf Diekmann, en tête du convoi à bord d’un blindé à chenilles. Trois sections de la 3e compagnie, auxquelles il fait ajouter la section de commandement de la compagnie et celle du bataillon, soit un total d’environ deux cents hommes munis d’armes légères — fusils, grenades, mitrailleuses (MG42), fusils lance-fumigène et lance-grenades — et une section de mitrailleuses lourdes, se dirigent vers Oradour. Au moment du départ, le chef de la 1re section, Heinz Barth, déclare : « Ça va chauffer : on va voir de quoi les Alsaciens sont capables ».

Un kilomètre avant l’arrivée au village, la colonne s’arrête pour la distribution des ordres aux officiers et sous-officiers. Un premier groupe de cinq à huit véhicules entre dans le village par l’est, en empruntant le pont de la Glane, vers 13 h 45 : à ce moment, l’encerclement du village est déjà effectué par 120 hommes environ. Selon un des témoins, Clément Boussardier, qui assiste au passage des camions et des automitrailleuses à chenilles, « les hommes étaient tous armés soit de mousquetons, de fusils mitrailleurs ou de mitraillettes. Ils dirigeaient leurs armes en direction des maisons. […] Les Allemands étaient en tenue bariolée et leur attitude de tireur, prêt à faire feu, avait impressionné ». Ce déploiement de forces ne suscite aucune panique, ni appréhension particulière : si le pharmacien et d’autres commerçants baissent leurs stores métalliques, le coiffeur va s’acheter du tabac pendant que son commis s’occupe d’un client. Les habitants du bourg, qui n’avaient pratiquement jamais vu d’Allemands, regardaient arriver les SS sans plaisir, certes, mais avec plus de curiosité que de crainte.

Cependant, « de nombreux habitants tentèrent de s’enfuir ou de se cacher », entre 130 et 150, ce qui dénote un courage certain car « il fallait avoir une expérience de la peur et une motivation forte pour ne pas obéir aux ordres SS ».

Les 180 hommes et jeunes gens de plus de quatorze ans sont répartis dans six lieux d’exécution, par groupes d’une trentaine de personnes. « Pendant que, toujours tenus sous la menace des fusils, les hommes devaient vider chacun de ces locaux de tous les objets qu’ils contenaient, un SS balayait soigneusement un large espace devant la porte, puis y installait une mitrailleuse et la mettait en batterie face au local ». « Malgré cette situation inquiétante, chacun reprenait confiance, certain qu’il n’existait aucun dépôt d’armes dans le village. La fouille terminée, le malentendu serait dissipé et tout le monde serait relâché. Ce n’était après tout qu’une question de patience ». Le tir des mitrailleuses en batterie devant les lieux de rétention des hommes se déclenche vers 16 heures. Selon Heinz Barth, « à l’intérieur, les hommes étaient énervés. […] Alors j’ai ordonné Feu ! et tous ont tiré. Moi-même, j’en ai tué environ douze ou quinze. On a mitraillé une demi-minute, une minute. […] Ils tombaient tout bêtement ». Marcel Darthout témoigne : « nous avons perçu le bruit d’une détonation venant de l’extérieur, suivi d’une rafale d’arme automatique. Aussitôt, sur un commandement bref, les six Allemands déchargèrent leurs armes sur nous. […] En quelques secondes, j’ai été recouvert de cadavres tandis que les mitrailleuses lâchaient encore leurs rafales ; j’ai entendu les gémissements des blessés. […] Lorsque les rafales eurent cessé, les Allemands se sont approchés de nous pour exterminer à bout portant quelques-uns parmi nous ». Les corps sont ensuite recouverts de paille, de foin et de fagots auxquels les SS mettent le feu. Le témoignage de Marcel Darthout est confirmé point par point par celui de Matthieu Borie : la « première rafale a été dirigée contre nos jambes » ; « puis, l’opération faite, ces Messieurs les bourreaux partent tous, nous laissant seuls. Je les entends, chez le buraliste, par la porte derrière le hangar. Les verres tintent, les bouchons des bouteilles sautent, le poste de T.S.F. marche à plein ». Le même scénario se répète dans tous les lieux où sont assassinés les hommes : le garage Potaraud, le chai Denis, le garage Desourteaux, et les granges Laudy, Milord et Bouchoule ; partout trois ordres se succèdent : le début des tirs, l’achèvement des blessés et le déclenchement de l’incendie. Dans la plupart des lieux d’exécution, le feu a été allumé sur des hommes encore vivants.

« Jusqu’au dernier instant, à l’ultime seconde du déclenchement de la mitraille, ceux qui étaient devenus des otages en attente d’une exécution n’ont pas imaginé la conséquence de leur situation. […] Ils ne pouvaient pas y croire et ils n’y ont pas cru. La surprise des victimes a été totale. La manœuvre des Waffen-SS avait réussi : l’exécution s’est passée dans le calme, sans difficulté et sans panique ». Du groupe de soixante-deux prisonniers dont fait partie Marcel Darthout, six s’échappent du bâtiment, dont un est tué par une sentinelle. Les cinq évadés survivants sont les seuls rescapés des fusillades.

Les SS qui ne participent pas aux meurtres, soit quatre à cinq hommes de chaque peloton, parcourent le village en se livrant au pillage, emportant argent et bijoux, tissus et produits alimentaires, instruments de musique et bicyclettes, mais aussi volailles, porcs, moutons et veaux. Au fur et à mesure du pillage, les bâtiments sont systématiquement incendiés, ce qui nécessite de multiples départs de feu. Débusqués par les pillards ou chassés de leur cachette par les incendies, de nombreux habitants qui avaient échappé à la rafle sont massacrés isolément ou en petits groupes, hommes, femmes et enfants confondus. En entendant la fusillade et constatant que les enfants ne sont pas rentrés de l’école, des habitants des faubourgs se rendent à Oradour où ils sont abattus : « Oradour est un gouffre dont on ne revient pas. »

Source : Wikipédia