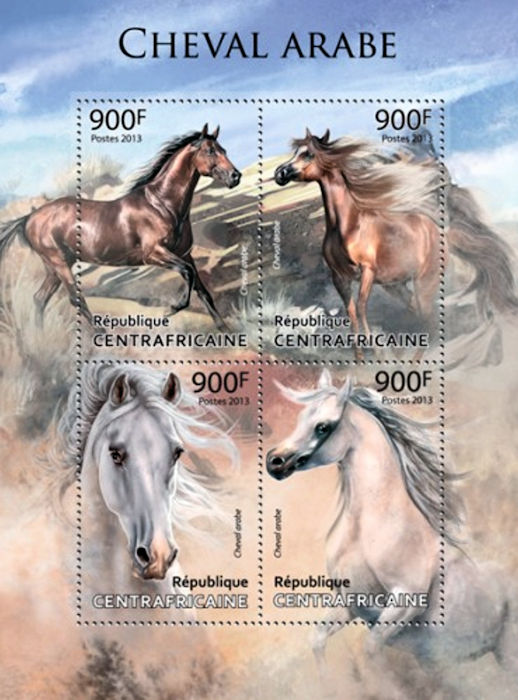

L’Arabe est une race de chevaux de selle originaire du Moyen-Orient, caractérisée par sa tête au profil concave et son port de queue relevé. Souvent cité comme le « plus beau cheval du monde », l’évolution de cette race peut être retracée sur plus de 2 000 ans grâce à des documents iconographiques et des trouvailles archéologiques. L’Arabe accompagne l’expansion de l’islam et gagne d’autres régions de culture arabe ou européenne à l’occasion de guerres ou d’échanges commerciaux. Des chevaux qualifiés d’« arabes » sont régulièrement exportés vers l’Inde au Moyen Âge, puis vers l’Europe depuis le XVIIe siècle. Au cours du XIXe siècle, des expéditions d’achat visent à fournir les haras austro-hongrois, polonais, allemands, ou encore français. Au cours du siècle suivant, des investisseurs américains portent un intérêt marqué à cette race, au point de détenir la majorité des sujets répertoriés. Depuis cette mondialisation de son élevage, l’Arabe est géré et préservé par la World Arabian Horse Organization (WAHO).

Traditionnellement décrit comme un petit cheval de format carré au profil concave et à l’encolure courbée, l’Arabe présente une grande variabilité morphologique et génétique selon ses origines. Les éleveurs du Moyen-Orient le séparent en lignées traditionnelles, dont les plus prestigieuses, telles que Koheilan et Saklawi, descendraient des Al Khamsa, les cinq juments du prophète de l’Islam. L’Arabe est aussi classé en variantes nationales, telles que l’Égyptien au profil de tête typique, le Syrien, le Persan, et ceux des pays occidentaux, dont le fameux Arabe polonais. Cette race entre en croisement avec de nombreux autres chevaux, son effet « améliorateur » constituant un dogme. En raison d’une relative consanguinité en Occident, l’Arabe est touché par six maladies d’origine génétique, dont deux mortelles.

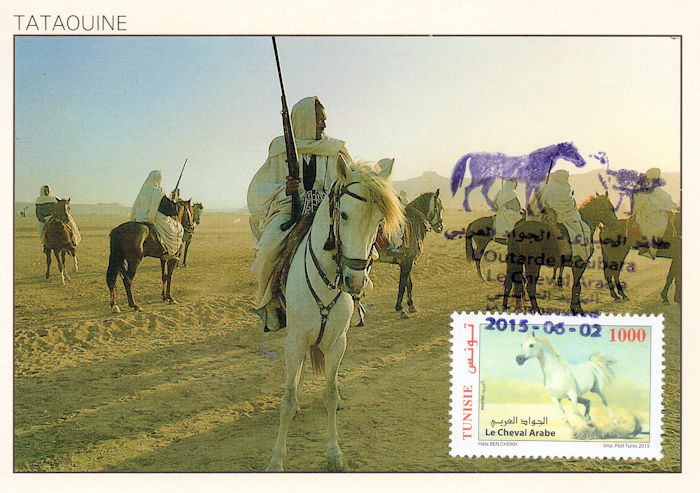

Ce cheval vit traditionnellement sous un rude climat désertique, jadis élevé par des peuples nomades bédouins allant jusqu’à partager la tente de leur famille avec lui. Cette relation étroite forge une race proche de l’être humain, qui développe une résistance exceptionnelle à l’effort prolongé grâce à son utilisation en contexte de guerre. L’Arabe est réputé pour être l’une des meilleures montures en compétitions d’endurance, bien que la motivation principale à son élevage soit désormais la tenue de shows valorisant sa beauté. Il s’élève dans plus de 80 pays sur les cinq continents en 2020, ce qui en fait la race la plus diffusée au monde.

Le cheval arabe dans la culture inspire des récits religieux issus du Coran et des hadîths, poésies, œuvres d’art et œuvres de fiction, dont la plus célèbre est L’Étalon noir.

Deux pays d’Arabie, l’Arabie saoudite et le Yémen, sont les plus cités en berceau d’origine de la race Arabe, mais d’autres pays du Moyen-Orient disputent ce statut, notamment l’Iran11 et la Syrie. Si le développement et la sélection de l’Arabe sont intimement liés à l’expansion de l’islam, son ancienneté et son origine géographique font l’objet de nombreux et vifs débats.

Les chercheurs au CNRS Jérémie Schiettecatte et Abbès Zouache soulignent « le risque de passer d’un discours scientifique à un discours idéologique, en particulier dans une région comme la péninsule arabique, où le sujet [de l’origine de la race Arabe] est étroitement lié à la fierté et à l’identité locales ». La découverte d’une sculpture de cheval de la culture d’Al-Maqar en Arabie saoudite, datée de 9 000 ans av. J.-C., est fortement médiatisée en 2010, en tant que plus ancienne preuve de domestication du cheval et de son origine arabe.

Schiettecatte et Zouache estiment que « la rareté du cheval arabe en Arabie n’empêche pas une origine régionale de la race. Il a indéniablement acquis ses caractéristiques particulières par la sélection humaine et naturelle dans un environnement désertique. Toutefois, les preuves archéologiques ne font pas de l’Arabie le meilleur candidat ».

Les tribus d’Arabie ne connaissent vraisemblablement pas l’étrier avant le VIIe siècle, et montent alors des dromadaires. L’expansion de l’islam, particulièrement à partir de la seconde moitié du VIIIe siècle, coïncide avec l’usage massif du cheval comme monture par les armées musulmanes. La race Arabe est forgée par sa rude vie en zones désertiques ou semi-désertiques, élevée par des Bédouins nomades qui la répandent au fil de leurs déplacements, et l’érigent un symbole culturel et de statut social, en parallèle d’une sélection martiale. Les juristes musulmans louent les qualités du cheval pour le djihad et la protection des frontières. Ces animaux servent aussi de cadeau diplomatique : plus ils proviennent d’une lignée prestigieuse, plus grande est leur valeur.

La tradition française veut que les premiers chevaux « arabes » arrivent dans ce pays en 732, avec la bataille de Poitiers18. Jean-Pierre Digard cite la bataille de Haydarân, en 1052 dans l’actuelle Tunisie, qui rassemble plusieurs milliers de mamelouks cavaliers ; il estime par ailleurs que la cavalerie des armées mameloukes présentes à la bataille de Wadi al-Khazandar, en 1299, était supérieure par la qualité de ses chevaux à celle des Mongols. Un dessin de l’époque fatimide (fin Xe ou début XIe siècle), retrouvé à Al-Mansuriya en Tunisie, montre un cheval dont le chanfrein, l’encolure et les membres rappellent les caractéristiques morphologiques de l’Arabe19. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, de nombreux chevaux arabes sont exportés vers l’Inde. D’après l’historien de l’Islam Mehdi Berriah, « le cheval de la péninsule Arabique a suscité un réel engouement à l’époque mamelouke, en particulier aux XIIIe et XIVe siècles, et cela aussi bien chez les combattants que chez les hommes de cheval, les lettrés et les oulémas ».

La position géographique du Moyen-Orient favorise un brassage culturel et des échanges de savoirs, conduisant à la publication de nombreux traités d’hippologie (furûsiyya), ainsi que de livres, dont les deux plus connus grâce à leur traduction en langue française sont La parure des cavaliers et l’insigne des preux (arabe : حـلـيـة الـفـرسـان و شـعـار الـشـجـعـان DMG Kitâb hilyat al-fursân wa shi’âr al-shuj’ân) d’Ibn Hudhayl, et le Nâçerî d’Abû Bakr ibn Badr, tous deux parus au XIVe siècle. Les pratiques équestres arabes, variées, préparent au combat à cheval : jeux de lance et de javelot, maniement du sabre et de la masse à cheval, polo, archerie montée (puis tir à l’arbalète), fauconnerie à cheval…

L’arrivée de l’artillerie sur les champs de bataille entraîne parallèlement un regain d’intérêt pour la cavalerie légère en Europe, et donc pour le cheval des Arabes, à partir du XVe siècle. L’idée d’« améliorer » les chevaux européens devenus trop lents et lourds par des croisements avec le cheval oriental, plus rapide, émerge en Angleterre à partir de la fin du XVIe siècle. C’est dans ce contexte que Georges-Louis Leclerc de Buffon fait l’éloge des « chevaux arabes », en 1753 :

« […] mais ces chevaux d’Égypte, aussi bien que la plupart des chevaux de Barbarie, viennent des Arabes, qui sont, sans contredit, les premiers et les plus beaux chevaux du monde. »

— Georges-Louis Leclerc de Buffon, Histoire naturelle.

Par la suite, d’après Digard, « l’amélioration des races chevalines par le cheval arabe s’érigea peu à peu en dogme »20. De nombreux animaux sont importés depuis l’« Orient » vers l’Europe et la Russie, pour certains d’origine inconnue, sinon de provenance douteuse. Ivan le Terrible permet les premiers imports russes au xve siècle, la race prenant un essor véritable grâce au comte Alexeï Orlov, qui obtient entre autres le fameux étalon Smetanka ; des importations massives vers la Russie se poursuivent à partir du milieu du XVIIIe siècle. La plupart des grands haras européens accueillent des chevaux arabes. Les Prussiens établissent un haras militaire en 1732, la qualité de leur cavalerie croisée Arabe étant remarquée par les Anglais. Le haras national de Bábolna, en Hongrie, est créé en 1789 avec une base de chevaux arabes, celui de Marbach accueille la race à partir de 1817. Ces importations génèrent les premiers registres généalogiques écrits.

Napoléon Ier œuvre pour promouvoir l’Arabe, en faisant sa monture favorite et implantant son élevage dans les Haras impériaux français. Certains de ses chevaux personnels passent à la postérité, dont Le Vizir et Marengo.

Selon Jérémie Schiettecatte et Abbès Zouache, l’influence de la littérature en langue arabe, à travers sa valorisation du cheval, pousse des Européens à voyager en « Orient » pour y observer et/ou y acquérir de tels animaux. Ces voyageurs témoignent avec de nombreux biais. L’aristocrate orientaliste et polyglotte polonais Wenceslas Séverin Rzewuski raconte son expédition chez les Bédouins du Nejd d’Arabie entre 1817 et 1819, dont il tire une « table de gradation du sang de chevaux » afin de juger de la valeur de leur race. L’Arabe est alors en faveur dans toute l’Europe ; Rzewuski partage l’idée de sa supériorité avec Buffon, dont il a lu l′Histoire naturelle. Il décrit dans ses notes la supériorité des chevaux « Nejdi Kocheilan bédouin des déserts du Schamalieh et Hediazet ». Rzewuski est cependant soupçonné d’avoir en grande partie inventé son récit de voyage.

En 1819, le vicomte de Portes acquiert une trentaine d’étalons arabes pour les Haras impériaux français, dans de grandes villes de Syrie et du Liban telles que Damas et Palmyre.

En 1834, l’hippologue Karl Wilhelm Ammon remarque, après avoir rassemblé témoignages et écrits d’historiens, que les conditions climatiques extrêmes expliquent une présence sans doute faible des chevaux en Arabie centrale. Les observateurs de l’époque considèrent que la possession d’un cheval reste un privilège aristocratique, Charles Montagu Doughty notant qu’une chamelle nourricière portant une provision d’eau doit accompagner la jument d’un sheik.

Différentes expéditions cherchent des chevaux dans les zones centrales inhospitalières du Nejd, considérées comme le berceau de la race Arabe. La première est celle du Jésuite William Gifford Palgrave, en 1862, qui signale à son retour la grande qualité des chevaux de cette région. Le Livournais Carlo Guarmani, installé à Beyrouth, publie en 1864 le traité El Khamsa, et reçoit une mission de Napoléon III, créditée de 30 000 francs et d’une avance à fonds perdus par Émile Félix Fleury, afin de trouver des étalons au bénéfice des Haras nationaux. Il ramène un troupeau en traversant le Néfoud. Tous les zootechniciens français du XIXe siècle, en premier lieu Eugène Gayot et Éphrem Houël, appliquent la doctrine de l’amélioration des chevaux français par le croisement avec l’Arabe ou le Pur-sang.

Certains observateurs de l’époque estiment que l’Arabe risque de disparaître de son berceau d’origine. Les époux britanniques Anne et Wilfrid Scawen Blunt partent dans le Nejd durant l’hiver 1878-1879, témoignant du prestige récent de cette région. Ils souhaitent préserver les derniers chevaux « purs » de la disparition, pour les générations futures et fondent en 1878 ce qui devient, d’après l’éditrice Rosemary Archer, « peut-être la plus célèbre des opérations d’élevage créées en Europe », le Crabbet Arabian Stud.

Dès les années 1850, les grands haras de Pologne sont déjà bien établis, dont celui d’Antoniny, propriété du comte Potocki, qui devient célèbre pour avoir fait naître l’étalon Skowronek. La reine d’Espagne Isabelle II importe le premier cheval arabe dans son pays en 1847, menant à la création du Yeguada Militar de Jerez de la Frontera, chargé de fournir la cavalerie après recours à des importations.

Au début du XXe siècle, le centre d’élevage de l’Arabe bascule vers l’Europe et les États-Unis, avec la création de nouveaux programmes d’élevage grâce aux importations depuis le Moyen-Orient. La race régresse dans sa région d’origine, comme en témoigne entre autres la désuétude du haras de Beyrouth, après les années 1970.

Homer Davenport permet l’arrivée aux États-Unis de certains des premiers chevaux de « race pure », dits Al Khamsa. Impressionné par la beauté des animaux présents à l’Exposition universelle de 1893, il profite de ses relations avec le président Theodore Roosevelt pour faire financer son voyage d’achat sur un territoire contrôlé par l’Empire ottoman, en 1906, ramenant 27 reproducteurs depuis la Syrie et le Liban.

Judith Blunt-Lytton, fille de Lady Anne Blunt, insiste sur la nécessité de corriger des « défauts » de la race Arabe. L’étalon polonais Skowronek (1909-1930), qu’elle a importé en Angleterre, est parfois considéré comme le plus grand cheval Arabe de tous les temps. Son élevage de Crabbet forme, avec ceux de Courthouse et Hanstead Stud, le trio des meilleurs élevages anglais de l’époque.

La Première Guerre mondiale, la Révolution russe et la chute de l’empire Ottoman entraînent la perte de nombreux haras, dont ceux d’Antoniny et de Slawuta en Pologne. L’élevage de l’Espagnol Cristóbal Colón de Aguilera, XVe duc de Veragua, créé dans les années 1920, devient une référence à l’échelle mondiale, jusqu’à sa destruction durant la guerre d’Espagne. L’élevage de Crabbet influence celui de l’Arabe polonais, le gouvernement polonais y envoyant le Dr Edward Henryk Skorkowski en observateur en 1924 et 1925, ce qui mène à la création de la société nationale d’élevage polonaise de l’Arabe en race pure l’année suivante, permettant de reconstituer les effectifs décimés. En 1938 naissent les étalons Witez II, Witraz et Wielki Szlem, dont l’influence est très significative à partir de la mondialisation des années 1960. En Russie, l’élevage de l’Arabe est relancé au haras de Tersk à partir de 1921, grâce à des importations depuis le haras de Crabbet. La Seconde Guerre mondiale entraine de nouvelles destructions, mais épargne les haras de Janów Podlaski (Pologne), de Crabbet et de Tersk. Les Américains capturent des chevaux arabes et les amènent en Californie. La Pologne, l’Espagne, l’Allemagne et la Russie redéveloppent l’élevage de l’Arabe en race pure. La Pologne gagne une excellente réputation après-guerre.

L’Arabian Horse Club of America est créé en 1908, à partir des enregistrements de chevaux importés du désert par Davenport. Nombre des fils et filles de l’étalon Skowronek sont ensuite exportés vers les États-Unis, dominés par deux grands élevages durant les années 1930, celui d’Henry Babson et celui de l’entrepreneur Will Keith Kellogg. L’étalon polonais Witez II est importé au terme de la Seconde Guerre mondiale.

Le prix des chevaux arabes augmente à partir de la fin des années 196050. Un centre d’élevage s’implante à Scottsdale et dans ses environs, finissant par jouer un rôle important sur la scène mondiale60. Le premier championnat national américain de la race est tenu en 1958. Le Dr Eugène La Croix importe en 1963 l’étalon polonais Bask, qui génère des revenus considérables à chacune de ses apparitions. En 1973, les États-Unis comptent environ 100 000 chevaux arabes. En 1984, une jument de 4 ans issue de la lignée de Bask est vendue pour deux millions de dollars. Cette popularité s’explique par le système de taxes en place. L’intérêt des investisseurs est entretenu par de nombreuses publications spécialisées qui commentent la découverte de nouvelles lignées et listent les meilleurs reproducteurs, ainsi que par la tenue régulière de shows (concours de modèles et allures) mettant en valeur la beauté de ces chevaux. La réforme fiscale américaine de 1986 entraîne un effondrement du marché, puis l’envoi de nombreux chevaux arabes américains à l’abattoir.

Voir aussi cette vidéo :

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=JXpb6H_VUAI” height=”600″ title=”Cheval arabe.”]

Sources : Wikipédia, YouTube.