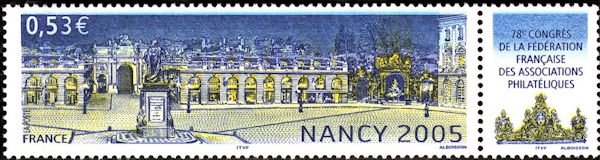

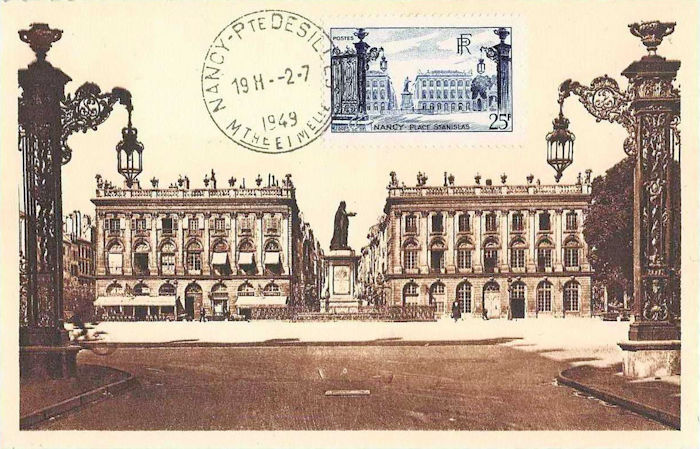

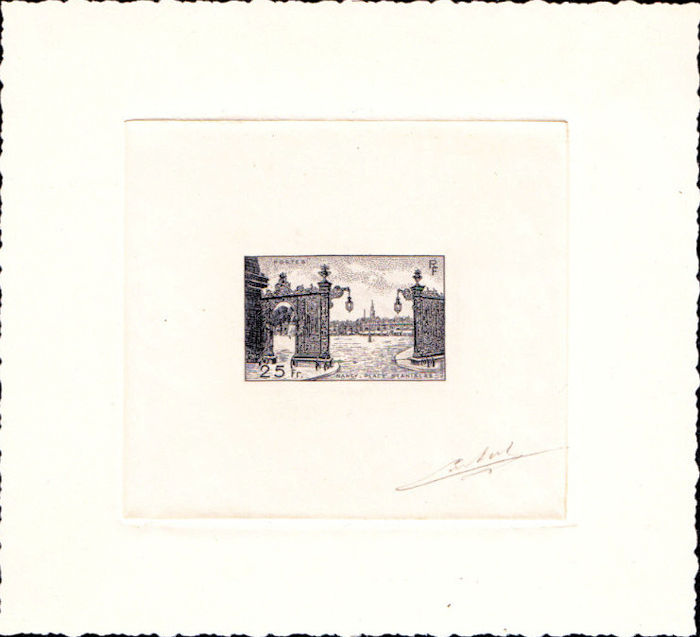

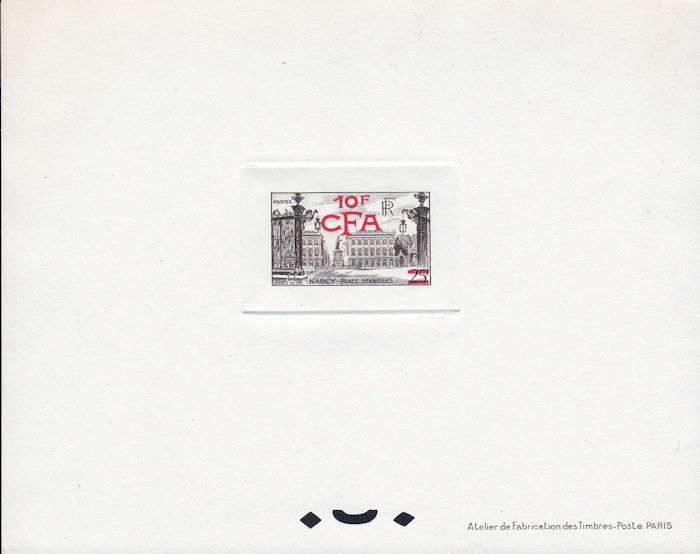

La place Stanislas est une place appartenant à un ensemble urbain classique situé à Nancy, dans la région Lorraine, en France, qui est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Voulue par le duc de Lorraine Stanislas Leszczyński, elle a été construite entre 1751 et 1755 sous la direction de l’architecte Emmanuel Héré. Son nom et sa statue centrale ont évolué au gré des bouleversements de l’histoire de France ; elle porte son nom actuel depuis 1831. Le guide Lonely Planet a élu la place Stanislas 4e plus belle place du monde.

Appelée familièrement par apocope « place Stan », elle est, malgré ses belles proportions (106 mètres sur 124 mètres), de dimension modeste relativement aux 12 hectares du record français de la place des Quinconces à Bordeaux ; à Nancy même, la place de la Carrière ou le cours Léopold, par exemple, sont plus étendus. Ce ne sont donc pas ses

dimensions qui font l’originalité de la place Stanislas mais son aménagement et son rôle dans l’urbanisme de la cité, reliant deux quartiers autrefois indépendants. L’architecture et les monuments sont plus typiques d’une capitale d’Ancien Régime que d’une simple cité de province. Ainsi la planification urbaine d’une grande cohérence architecturale affirme, lors de sa construction, la persistance du pouvoir du duc de Lorraine, qui bénéficie alors encore de son indépendance.

La place est située à la limite nord-est du centre-ville. Bien plus qu’une simple place Royale, elle est en fait au centre d’un plan d’urbanisme regroupant les grandes institutions du duché de l’époque tout en faisant l’union, via la place de la Carrière, entre la Ville-Vieille (médiévale) et la Ville-Neuve (transition XVIe – XVIIe siècles). La place porte le nom de Stanislas Leszczynski (1677-1766), roi de Pologne, beau-père de Louis XV, duc de Lorraine et de Bar.

Dans le cadre des manœuvres diplomatiques visant à annexer le duché de Lorraine au royaume de France, Stanislas Leszczyński, ancien roi de Pologne et beau-père de Louis XV, avait reçu le duché en viager en 1737.

Le duc Léopold avait entrepris la reconstruction de la Lorraine, ravagée par les guerres du siècle passé. Il s’était entouré d’architectes et d’artistes comme Germain Boffrand qui formera Emmanuel Héré, la famille Mique, Barthélemy Guibal, Lamour… Stanislas trouve donc une équipe d’artistes de grand talent à son arrivée. Important l’art baroque d’Europe centrale, il insuffle une innovation de style en Lorraine qui servira d’inspiration pour des réalisations ailleurs en France.

Cette belle place a été nommée « place entre les Deux Villes », « place devant l’hôpital Saint-Julien »puis en 1755 « place Royale », en 1792 « place du Peuple » en 1804 « place Napoléon », en 1814 « place Royale » en 1831 « place Stanislas », en 1848 « place du Peuple » et depuis 1851 « place Stanislas ».

Au milieu du XVIIe siècle, une vaste esplanade séparait la Ville-Vieille et la Ville-Neuve construite par Charles III en 1588. Si les fortifications de la Ville-Neuve avaient déjà été remplacées par un simple mur d’octroi, la communication restait difficile entre les deux villes. En effet en 1725-1729, le roi de France avait interdit au duc Léopold d’abattre les remparts de la Ville-Vieille et la Porte Royale, ouverte au XVIIe siècle, formait un véritable goulet d’étranglement. En août 1746, l’accès par la porte avait été néanmoins sensiblement amélioré en remplaçant par une chaussée le pont qui franchissait le fossé.

D’un côté de la porte se trouvait la place de la Carrière : un espace créé au XVIe siècle pour les joutes et tournois. Elle était bordée de maisons sans cohérence architecturale, mais aussi de bâtiments de valeur comme l’hôtel de Beauvau-Craon, édifié par Germain Boffrand. De l’autre côté se trouvait une sorte de terrain vague, avec quelques habitations gagnées sur la zone des anciennes fortifications. Avant le règne du duc Léopold, ce lieu servait à l’exposition des condamnés au pilori.

De chaque côté de la porte s’étendait une courtine reliant les bastions d’Haussonville et de Vaudémont. À l’emplacement de l’actuelle place Vaudémont se trouvait le bastion d’Haussonville et le bastion de Vaudémont était donc celui situé à l’entrée du parc de la Pépinière.

C’est en 1751 que Stanislas convoque à Lunéville Nicolas Durival, lieutenant de police de Nancy, pour lui annoncer son projet de construire une nouvelle place.

Destinée à honorer son gendre, le roi Louis XV de France, elle vise d’une part à habituer les Lorrains à leur futur souverain et d’autre part à s’attirer les faveurs du monarque.

Alors que les places royales sont traditionnellement des lieux à l’écart de la foule, comme l’exemple parisien de la place des Vosges, le projet de Stanislas est de rassembler les services administratifs de la cité, ainsi que des lieux de divertissements, au croisement de deux axes majeurs. Au front nord de la Ville-Neuve, deux rues parfaitement alignées suivant un axe est-ouest conduisent à la place. À l’extrémité de chacune d’elles, deux portes sont construites : la porte Saint-Stanislas et la porte Sainte-Catherine. L’axe nord-sud s’étend du Palais ducal au nouvel hôtel de ville à travers l’arc de triomphe.

Lors de la guerre de Succession d’Autriche, les environs de Nancy furent militairement menacés en 1743 et 1744. Le projet d’ouvrir un passage à hauteur de la Porte de France se heurta donc aux oppositions du maréchal de Belle-Isle, responsable militaire des Trois-Évêchés, et de Marc-Pierre de Voyer de Paulmy d’Argenson, secrétaire d’État à la Guerre, qui souhaitaient que Nancy restât une ville fortifiée.

Face à ces difficultés, Stanislas envisage alors de changer de lieu et de restructurer la place du Marché dans la Ville-Neuve, en détruisant notamment l’hôtel de ville qui se situait alors face à l’église Saint-Sébastien. Ce sont cette fois les commerçants du quartier qui rejettent le projet.

Il arrive finalement à un compromis pour le site qui jouxte la Porte de France, en s’engageant à conserver intacts une grande partie des fortifications et le fossé. La nécessité de les masquer influencera l’architecture de la place. Stanislas prend cependant l’initiative de faire détruire une grande partie du bastion d’Haussonville, bien que le projet initial prévoie de le conserver.

Stanislas éprouve des difficultés à concéder les terrains aux bourgeois de ce qui n’est encore qu’une modeste bourgade de 25 000 habitants et il doit intégralement financer les façades des édifices. Il engage ainsi de nombreuses dépenses : 498 774 francs pour l’hôtel de ville, 272 791 francs pour le collège de médecine, 161 453 francs pour la statue centrale, 140 420 francs pour les basses-faces, 132 430 francs pour l’hôtel des fermes et 15 800 francs pour l’arc de triomphe.

Dans un premier temps le projet est confié à Jean-Nicolas Jennesson, mais son style étant jugé trop classique, il est remplacé par Héré.

Le 18 mars 1752, François Maximilien Ossolinski pose officiellement la première pierre du premier édifice, le pavillon Jacquet. Le chantier qui nécessite la présence de 400 ouvriers simultanément ne dure que trois ans et demi.

La place est recouverte de pavés de couleur rouge avec des lignes de pavés noirs autour de la statue, le long des trottoirs et en diagonale.

C’est le 26 novembre 1755 qu’a lieu l’inauguration solennelle de la place. Stanislas veut frapper les esprits par le faste des célébrations. Le 22 novembre 1755, il quitte Lunéville et s’installe au château de la Malgrange. Le 25 novembre il assiste à une messe à la Primatiale en présence des corps constitués. Nancy est envahi par une foule de Lorrains et d’étrangers venus assister à l’événement.

Le matin du 26, Stanislas assiste à une messe à Bonsecours. Vers midi, il entre à Nancy, en cortège de sept carrosses accompagnés de pages à cheval, par la porte Saint-Nicolas ; les honneurs lui sont rendus par les régiments de garde et des tirs d’artillerie. Le lieutenant de police Thibault de Montbois accueille le duc Stanislas et Chaumont de La Galaizière sur la place. Ils se rendent au balcon de l’hôtel de ville où ils assistent à la cérémonie pendant laquelle Guibal et Cyfflé dévoilent au public la statue royale. Alors qu’ils quittent le balcon, un morceau de plâtre se détache d’une corniche. Craignant un attentat, la garde donne l’alerte. S’ensuit un moment de panique vite maîtrisé. Vers 15 heures, ils assistent au théâtre à une représentation donnée par la troupe de Lunéville d’une pièce de Charles Palissot de Montenoy, Le Cercle ou les Originaux. Cette farce, qui moque Jean-Jacques Rousseau, fera scandale dans les cercles philosophiques. Après la pièce, un bal est donné dans la grande salle de l’hôtel de ville. Une fois la nuit tombée, des tonneaux de vin sont disposés devant les fontaines de la place à disposition du peuple qui vient gaiement y boire. Pendant ce temps, rue Saint-Dizier, deux cents opposants manifestent devant un buste du duc Léopold. Le feu d’artifice qui devait clôturer la fête sera reporté à cause de la pluie.

En 1759, Stanislas fait don de la place Royale, ainsi que de la place Carrière et de la Pépinière, à la municipalité de Nancy.

En 1792, du fait de la Révolution, la place est fortement endommagée et la statue centrale est détruite. Le 26 avril 1792, elle est renommée place du Peuple. Elle deviendra ensuite place Napoléon sous l’Empire, puis sera renommée place Royale le 2 mai 1814 à la Restauration.

Dès la fin du XVIIIe siècle, les pavés sont tellement dégradés qu’ils doivent être entièrement retirés. Au XIXe siècle, une chaussée pavée fera le tour de la place, le centre restant en terre battue.

Le 14 janvier 1813, un régiment de cosaques entre dans la ville et bivouaque sur la place sans occasionner de dégâts.

En 1831, une nouvelle statue de Stanislas est inaugurée et la place prend son nom définitif de place Stanislas.

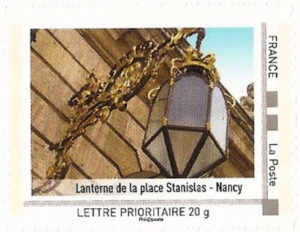

Les huit premiers réverbères sont installés en 1836, aux angles de la place et au pied de l’arc de triomphe. On en ajoute bientôt quatre autres, au milieu des côtés. C’est à la même époque qu’on dispose des lanternes accrochées par des consoles en fer forgé aux façades. En 1857, on complète par de nouveaux réverbères et des bornes sur la périphérie. Durant les années 1861 et 1862, les trottoirs sont élargis.

En 1958, le sol de la place est nivelé pour le rendre horizontal. Les marches qui supportent la statue sont modifiées pour les adapter à la nouvelle configuration du terrain et les grilles qui les entouraient sont supprimées. Le sol est recouvert de pavés mosaïques (8-10 centimètres) et de dalles gris terne, la périphérie et les trottoirs sont bitumés. L’opération est un échec sur le plan esthétique. Ouverte au stationnement, la place dispose de 600 emplacements de parking.

En 1983, le stationnement automobile est interdit.

Source : Wikipédia