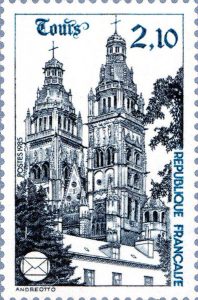

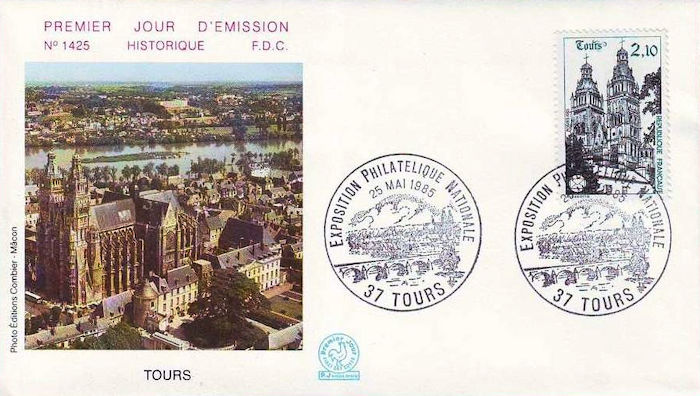

La cathédrale Saint-Gatien de Tours est une cathédrale catholique romaine, située à Tours dans le Vieux-Tours, en Indre-et-Loire. Dédiée à saint Gatien, le premier évêque de Tours, elle est le siège de l’archidiocèse de Tours et la cathédrale métropolitaine de la province ecclésiastique de Tours.

Elle a été classée monument historique par liste de 1862.

La cathédrale Saint-Gatien a été construite entre 1170 et 1547. Lors de sa création, elle était située presque au débouché du pont franchissant la Loire contrôlé par le château de Tours, sur la route reliant Paris au sud-ouest de la France.

La première cathédrale Saint-Maurice a été édifiée par Lidoire, évêque de Tours de 337 à 371 et prédécesseur de Martin. Incendiée en 561, elle est restaurée par Grégoire de Tours et dédicacée en 590. Du fait de son emplacement, à l’angle sud-ouest du castrum, et de son orientation à l’est, l’accès se faisait, sinon au travers de l’enceinte tardo-antique, du moins en baïonnette depuis la voie traversant la cité ; une telle configuration est rare2. La cathédrale de Tours est reconstruite au cours du deuxième quart du XIIe siècle et est incendiée en 1166 lors des luttes entre Louis VII de France et Henri II d’Angleterre, comte d’Anjou. On ne connaît pas le plan de cet édifice.

La cathédrale actuelle remplace cet édifice roman. La première campagne a concerné le croisillon sud et les tours, dès 1170. Le chœur est reconstruit de 1236 à 1279 par Étienne de Mortagne. C’est la nef qui a demandé le plus de temps pour son édification. L’architecte Simon du Mans reconstruit le transept et entame la nef, dont six travées, bas-côtés et chapelles sont édifiés au XIVe siècle — les deux premières travées correspondent à celles de l’ancienne cathédrale romane et remontent au XIIe siècle. La nef n’est achevée qu’au XVe siècle par les architectes Jean de Dammartin, Jean Papin et Jean Durand, grâce aux libéralités accordées par Charles VII et le duc de Bretagne Jean V. À l’occasion de l’édification du bâtiment actuel, la nef a donc été allongée vers l’ouest et les tours encadrant l’entrée sont élevées en dehors de l’ancienne cité, accentuant la particularité de l’édifice mentionnée supra ; l’enceinte tardo-antique est visible en coupe à l’arrière des tours depuis le nord. En 1356, la cathédrale reçoit le nouveau vocable de Gatien.

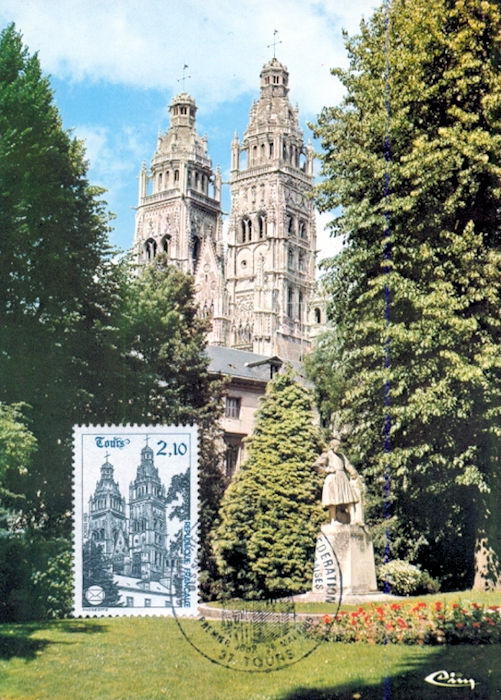

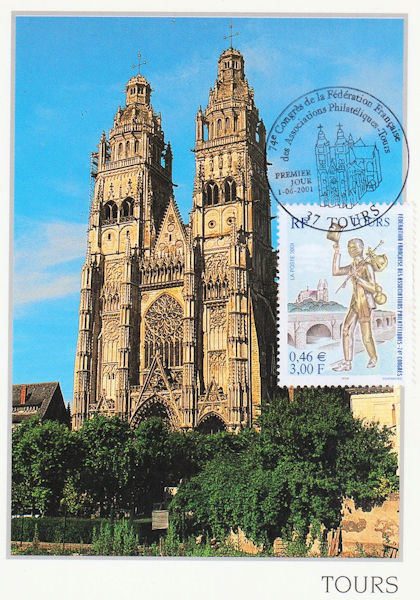

La façade a perdu les grandes statues des piédroits, détruites au cours de la révolution. Mais elle demeure une des plus extraordinaires créations du gothique flamboyant dans ce qu’il a de plus exubérant, véritable dentelle de pierre sans guère d’équivalent, chef-d’œuvre décoratif de premier plan. Les tours sont élevées dans la première moitié du XVIe siècle : la tour nord a été édifiée en 1507 par Pierre de Valence, et la tour sud entre 1534 et 1547 par Pierre Gadier.

Sur le plan architectural, Saint-Gatien, pourtant très bel édifice, n’est peut-être pas reconnue comme une des cathédrales gothiques majeures de la France. Mais elle possède un joyau exceptionnel : sa collection de vitraux. Les plus beaux, éblouissants, ornent les chapelles du déambulatoire et les fenêtres hautes du chœur. C’est un des plus parfaits ensembles du XIIIe siècle (vitraux à médaillons) existant en Europe, complet, intact, multicolore, très varié. Il faut ajouter les deux roses du transept, du XIVe siècle, ainsi que ceux de la nef et de la façade, du XVe. Un autre beau vitrail du XVe siècle orne une des chapelles du bas-côté sud.

A l’occasion de la restauration du bras nord du transept, lancée en 2009, il a été décidé de mettre en place des vitraux dans les quatre grandes fenêtres du bras du transept, qui en étaient dépourvues. A la suite d’un concours de 2011, le projet choisi a été celui de Gérard Collin-Thiébaut, artiste vivant en Franche-Comté, et du maître verrier Pierre-Alain Parot installé en Bougogne. Ces verrières contemporaines développent et renouvellent la thématique liée à saint Martin.

On peut voir dans la cathédrale le tombeau de deux des enfants de Charles VIII et d’Anne de Bretagne, morts en bas-âge. Ce tombeau, en marbre de Carrare, est de pur style Renaissance. Les deux gisants sont de l’école de Michel Colombe sur un soubassement réalisé par l’Italien Girolamo Paciarotto, dit « Jérôme Pacherot », c’est-à-dire la même combinaison que pour le grand tombeau du duc François II de Bretagne à la cathédrale de Nantes, mais ici l’œuvre, toujours de grande qualité, est plus petite, plus modeste et l’intervention de Michel Colombe lui-même pas attestée. Ce monument se trouvait en 1506 dans la collégiale Saint-Martin avant d’être démantelé à la Révolution puis remonté en 1814 à Saint-Gatien où il est restauré une première fois en 1834.

Depuis 2011, la cathédrale abrite un grand tabernacle du XVIIe siècle en chêne plaqué d’ébène et d’ivoire, ayant appartenu à une chartreuse, puis au carmel de Créteil qui l’a donné à l’État dans les années 1950. Il ornait depuis 1963 la chapelle du château de Chambord, mais le domaine désirait ne se remeubler qu’en objets liés à son histoire. Le tabernacle a été transféré et rénové à la cathédrale Saint-Gatien. Un soubassement et une grille de protection ont été ajoutés. Il est désormais exposé dans une des chapelles du déambulatoire.

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.