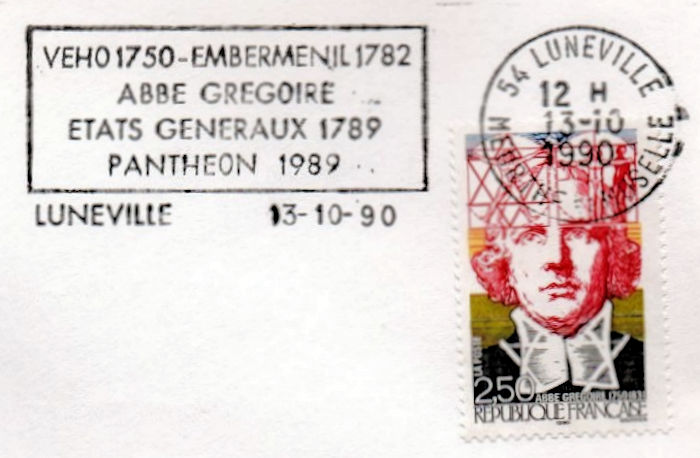

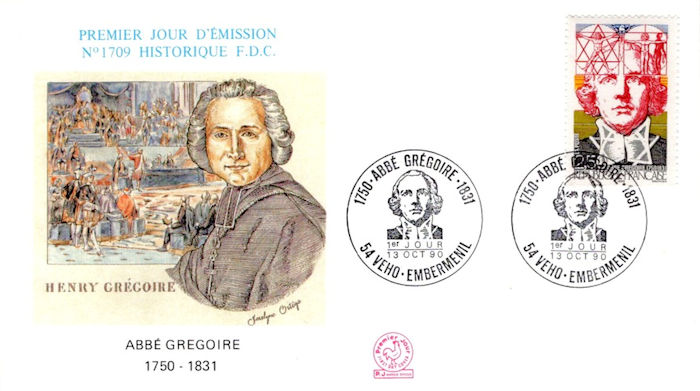

Henri Jean-Baptiste Grégoire, également appelé l’abbé Grégoire, né le 4 décembre 1750 à Vého (Trois-Évêchés, aujourd’hui dans le département de Meurthe-et-Moselle) et mort le 28 mai 1831 à Paris, est un prêtre catholique, évêque constitutionnel et homme politique français, l’une des principales figures emblématiques de la Révolution française. L’abbé Grégoire se rallie au Tiers état et, à l’Assemblée Constituante, il réclame non seulement l’abolition totale des privilèges et de l’esclavage mais prône aussi le suffrage universel. Fondateur du Conservatoire national des arts et métiers et du Bureau des longitudes, il participe à la création de l’Institut de France dont il devient membre.

enri Grégoire est né le 4 décembre 1750 à Vého, près de Lunéville. Il naît français, puisque sa paroisse fait partie de la province des Trois-Évêchés, et non du duché de Lorraine.

Son père, Sébastien Grégoire, est un tailleur d’habits respecté, ayant eu un temps un office d’échevin, et sa mère Marguerite Thiébaut, est une femme unanimement décrite comme d’une grande piété et ayant un souci constant des choses de la religion en cette époque marquée par la ruralisation du bas clergé qui reste alors un moyen d’ascension sociale.

Henri Grégoire commence ses études avec le curé de son village qui remarque ses dispositions intellectuelles dès l’âge de cinq ans puis, lorsque celui-ci n’a plus rien à lui apprendre, il rejoint l’abbé Cherrier dans le village voisin d’Emberménil, paroisse dont dépend Vého. Il a alors huit ans. Il étudie, en compagnie de fils de hauts fonctionnaires au service du duc de Lorraine Stanislas Leszczyński, sur des livres de Jean Racine, de Virgile, mais aussi à partir de la Grammaire générale de Port-Royal.

Grégoire est ensuite orienté par l’abbé Cherrier pour suivre des études au collège jésuite de Nancy de 1763 à 1768. Il s’y lie avec un de ses professeurs, M. de Solignac, ancien secrétaire de Stanislas Leszczyński, qui semble avoir eu une influence intellectuelle importante sur son élève, lui faisant découvrir les idées des Lumières et lui ayant ouvert les portes des milieux intellectuels lorrains. Grégoire conserve un excellent souvenir de ses études chez les Jésuites, même s’il a des reproches à leur formuler: « J’étudiais chez les Jésuites de Nancy où je ne recueillis que de bons exemples et d’utiles instructions. […] Je conserverai jusqu’au tombeau un respectueux attachement envers mes professeurs, quoique je n’aime pas l’esprit de la défunte société dont la renaissance présagerait peut-être à l’Europe de nouveaux malheurs. »

Après le collège des Jésuites, il est orienté vers l’université de Pont-à-Mousson. Lorsque la Compagnie de Jésus est bannie de France en 1763, l’enseignement est réorganisé par le diocèse et Grégoire rejoint la toute neuve Université de Nancy où il a comme professeur Antoine-Adrien Lamourette, futur évêque constitutionnel de Lyon. De 1769 à 1771 il y étudie la philosophie et la théologie, pour faire suite aux humanités et à la rhétorique qu’il avait étudiées auparavant. Parallèlement, il suit des cours au séminaire de Metz tenu par les Lazaristes.

Alors qu’il passe une année comme régent de collège hors du séminaire, Grégoire commence à se lancer dans le monde. Il consacre notamment une grande partie de son temps à la poésie. Son premier succès public est le prix de l’Académie de Nancy, décerné en 1773 pour son Éloge de la poésie (il a alors 23 ans). Voyageant constamment entre Nancy et Metz, il doit à l’automne de 1774, rentrer au séminaire de Metz, comme il est prescrit, pour la préparation à son ordination sacerdotale : il est finalement ordonné prêtre le 1er avril 1775.

Henri Grégoire est passé, durant ses années de formation, par une phase de doute sur sa foi et sa vocation religieuse. S’il rend hommage au milieu profondément croyant de son enfance, il ne cache pas dans ses Mémoires avoir goûté aux philosophes des Lumières et être revenu à la foi après d’intenses réflexions : « Après avoir été dévoré de doutes par la lecture des ouvrages prétendus philosophiques, j’ai ramené tout à l’examen et je suis catholique non parce que mes pères le furent, mais parce que la raison aidée de la grâce divine m’a conduit à la révélation. »

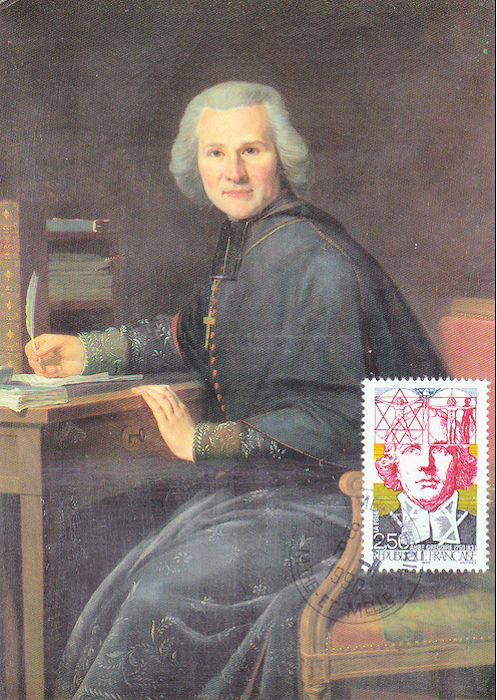

Les sources concernant l’abbé Grégoire sont assez abondantes. Elles décrivent aussi bien l’homme que ses idées et permettent d’avoir une bonne idée de son allure physique. Grégoire a laissé le souvenir d’un homme de caractère fortement trempé et d’une certaine prestance.

Ses camarades d’enfance ont laissé de lui la description d’un enfant au « front large, élevé, au regard profond », décrivant « la fierté de sa démarche », mais aussi son penchant contemplatif.

Du Grégoire adulte, outre les portraits, on a beaucoup de descriptions, doublées des interprétations de ces descriptions. L’engouement pour la physiognomonie à la fin du XVIIIe siècle avait conduit Grégoire à demander à son ami le pasteur Jean-Frédéric Oberlin de dresser par écrit son portrait détaillé, en 1787 : « Le front, le nez : très heureux, très productif, très ingénieux ; le front : haut et renversé, avec ce petit enfoncement : un jugement mâle, beaucoup d’esprit, point ou guère d’entêtement, prêt à écouter son adversaire ; idées claires et désir d’en avoir de tout ; le nez : witzig… spirituel, plein de bonnes réparties et de saillies heureuses, mais bien impérieux : la bouche : talent admirable d’un beau parleur, fin, moqueur, excellent satirique… c’est une bouche qui ne reste en dette avec personne et paye argent comptant ; le menton : hardi, actif, entreprenant. »

Outre ce portrait amical (certainement flatteur), fait avant la Révolution et donc dans la jeunesse de Grégoire, on dispose d’un portrait minimal pour son passeport en 1820, lui attribuant une taille de 1,77 mètre, des cheveux châtains et les yeux bruns, mais également du témoignage d’une lady anglaise, qui fréquente Henri Grégoire sous la Restauration, donc dans ses vieux jours : « dans son air, dans ses manières, jusque dans ses expressions une sorte d’originalité, un je ne sais quoi qui sortait de la ligne d’un caractère ordinaire. […] on remarque peu de vieillesse dans l’évêque de Blois, quoiqu’il approche de 70 ans. Ses manières vives et animées, son esprit actif et vigoureux, son extérieur intéressant et portant un grand caractère, tout en lui semble défier les ravages du temps et être inébranlable aux chocs de l’adversité. »

« Un grand caractère » : de son vivant déjà, mais également dans l’historiographie, Grégoire est vu comme ayant un caractère très affirmé. Ses amis mêmes le reconnaissent, comme Hippolyte Carnot qui note la ténacité, mais aussi la vive irritabilité de Grégoire. Oberlin note que « l’acquisition de la profonde et cordiale humilité évangélique vous fera un peu de peine », façon aimable de signaler la dualité que Charles-Augustin Sainte-Beuve exprime plus clairement : « l’homme de bien, homme de colère, et souvent si loin du pardon. »

Le caractère vif et parfois emporté de Grégoire est donc souligné, mais on met en valeur également son ouverture d’esprit (« Nous le verrons faire preuve d’un certain éclectisme », dit de lui Augustin Gazier) et sa carrière est marquée par une extrême diversité.

En dehors de sa paroisse, et dans la lignée de son Éloge de la poésie, Grégoire mène une vie intellectuelle active. Il parle l’anglais, l’italien et l’espagnol, et dans une moindre mesure l’allemand, ce qui lui permet d’être au courant des nouveautés intellectuelles.

Il s’intéresse notamment au fonctionnement démocratique de la Confédération suisse. Il se rend en Suisse où il rencontre Johann Kaspar Lavater et Johannes Gessner, qui l’aident également dans ses travaux d’agronomie.

Depuis 1776 il est membre de la Société philanthropique et charitable de Nancy. Cette appartenance a souvent fait dire de lui qu’il avait appartenu à la franc-maçonnerie. Il apparaît cependant qu’il n’a pas été membre d’une quelconque loge, même si les francs-maçons lui ont souvent rendu hommage et qu’une loge porte son nom. L’amalgame viendrait des liens entre le philanthropisme allemand, mouvement d’origine piétiste, et la franc-maçonnerie politique française, volontiers gallicane et anti-vaticaniste.

Grégoire est également membre de la Société des philanthropes de Strasbourg, fondée par Jean de Turckheim vers 1776. Ouverte à toutes les confessions, cette société a des membres à travers toute l’Europe, dont de nombreuses autorités maçonniques allemandes, françaises et suédoises. Elle s’inspire du piétisme allemand et du philanthropisme développé notamment par Basedow. Outre la pratique de la charité, on s’y intéresse à l’agronomie, à l’économie, à la géographie, à la pédagogie et on y prône la tolérance. En 1778, cette société lance un concours sur l’amélioration du sort des juifs, pour lequel Grégoire rédige un mémoire, qui sert de base pour le concours de Metz quelques années plus tard ; un exemplaire de ce mémoire est conservé au Musée Lorrain de Nancy. Faute d’argent, le prix n’est jamais versé, mais le curé d’Emberménil dit plus tard avoir remporté ce prix. L’intérêt de Grégoire pour la question juive pourrait trouver son origine dans un philanthropisme d’inspiration piétiste mais aussi du fait de l’importance de la communauté juive en Lorraine et notamment dans le Saulnois où il avait exercé.

Quoi qu’il en soit, cet intérêt pour la philanthropie lui a permis de rencontrer de nombreuses personnalités, notamment protestantes. Ses activités sont principalement tournées vers le perfectionnement de l’agriculture et l’instruction des pauvres. Il revient sur ce thème lors du concours de l’Académie de Metz en 1787, pour lequel il reprend son premier mémoire en le remaniant. C’est son Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs. Il partage le prix avec deux autres candidats.

Dans cet essai, Grégoire affirme qu’il tient une partie de sa documentation de ses relations dans le milieu des érudits juifs, et notamment par Isaac Berr Bing et Simon de Gueldres, deux rabbins qui le conseillent et lui font connaître la presse juive éclairée de Berlin. Il fustige l’attitude des gouvernements européens, qu’il accuse de cruauté et d’injustice envers les israélites. Il considère que la discrimination qui frappe les Juifs est contraire à l’utilité sociale. Il plaide également pour une « tolérance » religieuse, qui se comprend non comme un relativisme religieux, mais comme une humanité dans les rapports avec les Juifs, à l’image du discours des Évangiles. Si pour lui le peuple juif est un « peuple témoin » dont la dispersion a été un événement fondamental de l’histoire humaine, son but est cependant la conversion des juifs. L’essai est un succès, et il est traduit dès l’année suivante en Angleterre.

Dans le même esprit, il avait déjà prononcé un sermon dans l’église Saint-Jacques de Lunéville en 1785, à l’occasion de l’inauguration de la synagogue de la ville. Il y développe le thème de la conversion des Juifs dans une vision figuriste qui tend à le rapprocher dès cette époque du mode de pensée janséniste. Le texte de ce sermon a été perdu, mais Grégoire en parle dans plusieurs courriers et dans son Histoire des sectes religieuses en 1810.

Les prémices de la Révolution française se font sentir avec acuité dans le clergé lorrain. En 1787, une assemblée provinciale réunissant le clergé et contrôlée entièrement par l’évêque cristallise le mécontentement des curés. L’un d’eux, Guilbert, curé de la paroisse Saint-Sébastien de Nancy, appelle ses confrères à former un syndicat de curés qui se bat pour que les prêtres aient de meilleurs revenus au détriment des évêques et des chanoines qui concentrent les richesses du clergé. Il est secondé dans sa tâche par Grégoire. Ils participent à la fin de l’année 1788 à une réunion avec le tiers état à l’hôtel de ville de Nancy, où est prise la décision de dépêcher deux députés au roi pour lui demander la confirmation de la tenue des États et leur mode d’organisation. En vue de cette démarche, ils font signer une pétition aux curés, qui recueille près de 400 signatures.

L’action des curés lorrains a plusieurs buts : qu’ils aient des députés aux États provinciaux et généraux, mais aussi que des avancées soient faites dans le mode d’organisation de ces États. Ils demandent notamment, en totale adéquation avec le tiers état, que le vote soit fait par tête et non par ordre aux États généraux. Ils renoncent également à tout privilège fiscal, solidairement avec la noblesse.

Dans cette organisation syndicale, Grégoire a le rôle de « commissaire du clergé », qu’il partage avec onze autres confrères. Il diffuse le procès-verbal de la réunion du 21 janvier 1789 qui a fixé les buts du clergé auprès des curés et des vicaires lorrains, en élargissant le débat : il demande à ses confrères « des observations et des mémoires sur tous les objets à traiter dans ces États », sortant clairement des simples doléances du bas-clergé. Il acquiert à cette occasion une expérience parlementaire et développe ses talents d’orateur.

Le mouvement des curés lorrains s’enlise ensuite dans des querelles de personnes, mais l’abbé Grégoire s’en tient prudemment éloigné, ce qui lui permet d’être élu député du clergé aux États généraux de 1789.

Il part donc pour Versailles le 27 avril 1789, accompagnant son évêque monseigneur de la Fare. Son mandat va bien plus loin qu’une simple représentation de son ordre, il considère qu’il a un « ministère sacré » à remplir.

En ce sens il s’inscrit parfaitement dans cette « insurrection des curés » (selon l’expression du temps) qui agite la France pré-révolutionnaire. Mais il la pousse plus loin qu’un simple mécontentement et, à l’instar de ses confrères lorrains dont la réflexion va plus loin que dans les autres provinces, lui donne une « expression doctrinaire ». René Taveneaux, comme avant lui Edmond Préclin, y voit une mise en pratique des idées richéristes et d’une démocratie inspirée par Pasquier Quesnel.

En effet, les curés remettent en cause l’ordre traditionnel à l’intérieur de l’Église, fondé sur la hiérarchie. Ils appliquent un « janséno-richérisme », qui souligne le rôle spirituel fondamental des curés et leur institution divine, tout en proclamant par conséquent des revendications politiques et sociales novatrices.

Dans un contexte lorrain marqué pendant toute la seconde moitié du XVIIIe siècle par une lutte entre, d’une part, l’évêque et les curés, et, d’autre part, le clergé régulier et le clergé séculier, les idées quesnelliennes sur l’importance des curés comme conseils de leur évêque ont fait florès. Les mauvaises conditions économiques de la décennie pré-révolutionnaire touchent de plein fouet les curés des paroisses modestes et accentuent une aigreur qui se fait plus grande encore quand la réaction nobiliaire ferme l’accès aux évêchés et même aux chapitres cathédraux (celui de Metz est anobli en 1780).

Cette analyse d’Edmond Préclin et de René Taveneaux, qui expliquent la colère des curés par une individualisation du jansénisme et une rencontre profonde avec le richérisme, formant un corps de pensée politique et moins religieux, est cependant combattue par l’historien américain William H. Williams : il considère que cette tendance au corporatisme, doublée d’une nostalgie de l’Église primitive, n’est pas véritablement janséniste mais plutôt une exaltation de l’utilité sociale du curé. Il nomme l’ensemble « parochisme », en ce sens que pour les curés de l’époque pré-révolutionnaire, la paroisse est l’unité de base de la vie religieuse, fer de lance de la lutte contre des Lumières anticléricales. Il pense que si jansénisme il y a, celui-ci est profondément religieux et verserait plutôt vers le conservatisme anti-révolutionnaire.

Dale Van Kley, dans sa somme sur Les Origines religieuses de la Révolution française, reprend cependant l’analyse de Taveneaux en soulignant le profond lien entre théologie et politique dans la jansénisation des curés Français à la fin du XVIIIe siècle. Il montre comment le jansénisme de cette époque, nourri de gallicanisme, de richérisme et de « patriotisme » (au sens de l’époque) mène à la fois vers un engagement révolutionnaire, comme pour Grégoire, et parfois à l’engagement inverse (c’est le cas d’Henri Jabineau).

L’intégration d’Henri Grégoire dans le personnel révolutionnaire dès le début des événements n’est donc pas un hasard. Il part à Versailles soutenu par ses confrères et nourri par des années de réflexion théologico-politique. Il retrouve également à Versailles un certain nombre de confrères imprégnés des mêmes idées.

lu député du Premier Ordre (le Clergé qui avait 291 élus) en 1789 par le clergé du bailliage de Nancy aux États généraux, Henri Grégoire se fit rapidement connaître en s’efforçant, dès les premières sessions de l’Assemblée, d’entraîner dans le camp des réformistes ses collègues ecclésiastiques et de les amener à s’unir avec le Tiers état.

À l’Assemblée constituante, l’abbé Grégoire réclama l’abolition totale des privilèges, proposa le premier la motion formelle d’abolir le droit d’aînesse, et combattit le cens du marc d’argent, exigeant l’instauration du suffrage universel.

Nommé l’un des secrétaires de l’Assemblée, il fut l’un des premiers membres du clergé à rejoindre le Tiers état, et se joignit constamment à la partie la plus démocratique de ce corps. Il présida la session qui dura 62 heures pendant que le peuple prenait la Bastille en 1789, et tint à cette occasion un discours véhément contre les ennemis de la Nation. Il proposa que la Déclaration des droits de l’homme soit accompagnée de celle des Devoirs.

Il contribua à la rédaction de la Constitution civile du clergé et parvint, par son exemple et par ses écrits, à entraîner un grand nombre d’ecclésiastiques hésitants. Il fut ainsi considéré comme le chef de l’Église constitutionnelle de France. Il prête serment, devenant ainsi un prêtre jureur ou assermenté. Il reste toute sa vie fidèle à son serment, se refusant même à son lit de mort en mai 1831 de le renier. Jusqu’à la fin de ses jours également il oeuvra à la création d’une église constitutionnelle gallicane. Il plaida chaleureusement la cause des Juifs, multiplia les écrits favorables aux Noirs. Lui qui était fils unique se fit curieusement accuser en 1790 par des membres du club Massiac d’agir pour les métis parce qu’il était le beau-frère d’une femme de couleur. Cette erreur s’explique peut-être par une confusion avec un corrélégionnaire homonyme, également jureur, l’abbé Louis Chrysostôme Grégoire, vicaire de Villers-Cottêrets, qu’a connu dans son enfance Alexandre Dumas. Henri Grégoire contribua au vote le 4 février 1794 aboutissant à la première abolition de l’esclavage, qui sera rétabli par Napoléon Bonaparte à la suite de la loi du 20 mai 1802, puis à nouveau aboli par le décret du 27 avril 1848 de Victor Schoelcher. Il est un des principaux artisans de la reconnaissance des droits civiques et politiques accordés aux Juifs (décret du 27 septembre 1791). Pendant la période de l’Assemblée législative, dont il ne pouvait faire partie, puisque les membres de l’Assemblée constituante avaient été déclarés inéligibles, il donna tous ses soins à son diocèse de Blois. En effet, premier prêtre à avoir prêté serment à la Constitution civile du clergé, il fut élu évêque constitutionnel à la fois par deux des départements nouvellement créés : la Sarthe et le Loir-et-Cher (1791). Il opta pour ce dernier et fut consacré évêque, le 14 mars 1791, par Talleyrand, Gobel et Miroudot. Il administra ce diocèse pendant dix ans avec un zèle exemplaire. Après la fuite de Louis XVI et son arrestation à Varennes en Argonne, dans le débat sur la question de l’inviolabilité de la personne du roi qui s’ensuivit, Grégoire se prononça vivement contre le monarque, et demanda qu’il fût jugé par une Convention.

En décembre 1789, en relation avec la publication de son premier mémoire sur la question des hommes de couleur, il adhère à la Société des amis des Noirs de Brissot de Warville qui milite pour l’égalité des droits des blancs et des hommes de couleur libres (des mulâtres propriétaires d’esclaves pour la plupart), l’abrogation immédiate de la traite des Noirs et la suppression progressive de l’esclavage dans les Antilles. La publication de deux autres mémoires s’ensuit en octobre 1790 et juin 1791. Il prononce également un discours longtemps inédit au club des Jacobins le 16 septembre 1791, contre la prochaine révocation par le comité des colonies de l’assemblée constituante dominé par Barnave des droits des mulâtres apparemment acquis le 15 mai 1791. Mais comme il le craignait ces droits furent abrogés par l’assemblée constituante le 24 septembre 1791. Ils ne seront rétablis que par par l’assemblée législative en mars 1792

Le 4 juin 1793 à la Convention, il soutient une délégation sans-culotte, dirigée par Chaumette, qui accompagne une vieille femme de couleur dans le but de faire abolir l’esclavage. Son intervention est soutenue par des Montagnard tels que Robespierre et Jeanbon Saint-André Les 4 et 5 février 1794, il participa aux débats sur la promulgation de l’abolition de l’esclavage des Noirs dans les colonies, se faisant le porte-voix des plus radicaux partisans du décret abolitionniste (dont certains déchristianisateurs, comme Le Sans-Culotte Observateur qui l’avait attaqué en novembre 1793). Également à l’opposé de ce qu’il écrivit en 1807 dans ses mémoires quand il affirma avoir jugé en tant qu’ancien membre de la Société des Amis des Noirs comme une catastrophe ce décret d’abolition immédiate, il saisit l’occasion du rapport sur l’extirpation des patois pour demander le 16 Prairial an II-4 juin 1794 l’instruction des anciens esclaves :

« Les nègres de nos colonies dont vous avez fait des hommes, ont une espèce d’idiome pauvre comme celui des Hottentots, comme la langue franque qui dans tous les verbes ne connaît guère que l’infinitif »

Sous le Directoire, le 7 germinal an IV-27 mars 1796 il salue le décret du 16 pluviôse an II comme une victoire de la Raison :

« Le doute méthodique en déblayant les idées reçues a émoussé le glaive de l’intolérance, éteint les bûchers de l’inquisition et affranchi les nègres »

La restauration de l’esclavage, devenue officielle avec la loi du 20 mai 1802 ne l’empêcha de continuer à militer pour son abolition, comme en témoignent les nombreux ouvrages qu’il consacra à ce sujet dont l’appel qu’il lança au congrès de Vienne (1815) : De la traite et de l’esclavage des Noirs. À l’approche de la mesure, il édita une apologie de Las Casas abordant indirectement le problème : blanchir l’évêque du Chiapas de l’accusation d’avoir défendu les droits des Indiens en plaidant la mise en esclavage des Noirs. Sous la restauration, cette notice fera débat chez ses correlégionnaires antiesclavagistes.

Une place porte le nom de l’abbé Grégoire à Fort-de-France en Martinique, inaugurée le 28 décembre 1950 par son maire Aimé Césaire.

Le département de Loir-et-Cher l’élut député à la Convention nationale. Dès la première séance, le 21 septembre 1792, fidèle à ses prises de position antérieures, il monta à la tribune pour défendre avec vigueur la motion sur l’abolition de la royauté proposée par Collot d’Herbois, et contribua à son adoption. C’est dans ce discours que l’on retrouve cette phrase mémorable : « les rois sont dans l’ordre moral ce que les monstres sont dans l’ordre naturel. »

Élu président de la Convention, l’abbé Grégoire la présida en tenue épiscopale. Il ne participa pas au vote sur la mort de Louis XVI : il est alors en mission à l’occasion de la réunion de la Savoie à la France.

Après la révolution, jusqu’à sa mort il se défendra de l’accusation portée par des royalistes ou des épiscopaux au second concile de Synode de 1801 (peut-être même au premier de 1797) de régicide. Ses dénégations ont été validées sur parole par de nombreux des historiens au nom de sa religion ou de sa philosophie abolitionniste qui lui interdiraient de verser le sang. Quoi qu’on puisse penser en bien ou en mal des votes de janvier 1793 qui aboutirent à l’exécution du roi, ses multiples positions s’inscrivent en faux contre cette légende.

Il se prononça une première fois avant son départ en Savoie le 15 novembre 1792. Certes, il s’exprime en faveur de l’abolition de la peine de mort (mais pas du pardon chrétien, du fait même de sa volonté de juger et de punir Louis XVI). Mais loin de demander à ce que Louis XVI bénéficie le premier d’une abolition, dans le cadre d’une peinture au vitriol de la royauté, il entend a priori mettre le roi à égalité avec tous les autres repris de justice et se demande même s’il ne faut pas faire une exception :

« Et moi aussi je réprouve la peine de mort ; je l’espère ce reste de barbarie disparaîtra de nos lois. Il suffit à la société que le coupable ne puisse plus nuire : assimilé en tout aux autres criminels, Louis partagera le bienfait de la loi si vous abrogez la peine de mort, vous le condamnerez alors à l’existence afin que l’horreur de ses forfaits l’assiège sans cesse et le poursuive dans le silence de la solitude… Mais le repentir est-il fait pour les rois ? »

De nombreux conventionnels abolitionnistes (Robespierre, Saint-Just, Jeanbon Saint-André, Marat, Lequinio, Lepelletier de Saint-Fargeau) voteront inconditionnellement la mort du roi, considérant que de toute façon en janvier 1793 la peine de mort étant encore dans la loi, la république ne pouvait faire d’exception pour Louis XVI. Le problème se posera aussi pour Grégoire ce fameux 13 janvier 1793. Selon ses allégations post-révolutionnaires il écrivit ce jour-la avec Hérault de Séchelles, Simond et Jagot, à Chambéry une lettre pour demander « la condamnation de Louis Capet par la Convention nationale sans appel au peuple », mais en n’y mettant pas contrairement au premier voeu de ses trois collègues le mot « mort ». La réalité est tout autre. Le 28 janvier 1793-matin, un journal jacobin bi-quotidien, le Créole Patriote, publia avec un mot d’accompagnement de Jeanbon Saint-André, une note de Grégoire et de ses trois collègues. Elle indiquait le « voeu formel » des quatre commissaires, censé dissiper l’ambiguïté des termes « pour la condamnation de Louis Capet sans appel au peuple » (et dénoncée à ce titre au club des jacobins) : « pour la mort de Louis sans appel au peuple. » Dans ses mémoires en 1808 tout en niant avoir voulu la mort du roi, Grégoire reconnut l’existence d’une intervention en faveur des 4 députés missionnaires de Jeanbon Saint-André au club des jacobins, en même temps qu’il se refusa « à émettre une opinion sur ses collègues régicides qui ont suivi la voix de leur conscience ». De surcroît, à l’annonce de la mort de Louis XVI, Grégoire écrivit dans une adresse aux habitants du Mont-Blanc : « Grâce au ciel, on ne jurera plus fidélité à un roi, puisque le fléau de la Monarchie a été anéanti ainsi que le tyran qui en était revêtu ». Il ne manqua pas davantage dans l’année qui suivit (et dans deux écrits successifs) de glorifier la décapitation de Louis XVI, la comparant à l’exécution de « Pisitrate, le Capet d’Athènes qui avait à peu près l’âge et la scélératesse de celui que nous avons exterminé. » Entretemps le 1er juillet 1793 il reprocha aux « législateurs » d’avoir « royalisé » ces contrées : « par la longueur de vos discussions sur le compte d’un tyran qu’il fallait se hâter d’envoyer à l’échafaud » (soit l’appel au peuple, l’amendement Mailhe, le sursis) . Toutefois à partir d’attaques dont il fit l’objet au club des Jacobins et du fait que son avis ne fut pas pris en compte par la Convention, A Goldstien Sepinwall jette le doute sur l’authenticité de la signature de Grégoire dans la note publiée par le Créole Patriote. Au vu des regrets embarrassés qu’il exprima à propos de s déclarations régicides de juillet 1793 et d’avril 1794 il aurait pu par des déclarations ambigues (la lettre officielle à la Convention ne portant ni la mention condamnation à mort ni la mention condamnation à vie) garder de bonnes relations les patriotes du moment, et rester en paix avec ses convictions chrétiennes . D’après Louis Maggiollo les termes assez violents de la lettre officielle contre “ce roi parjure” laissaient difficilement croire à une interprétation clémente du mot condamnation, et toujours d’après lui ses discours ultérieurs “lui donnèrent durant la Terreur le bénéfice et la sécurité du régicide”.

Il s’inscrivait ainsi dans les doubles concepts religieux et antiques du « tyrannicide ». Certains analystes tels que Rita-Hermon -Belot et Mona Ozouf ont distingué sa haine viscérale de la monarchie, ses appels au meurtre des rois étrangers d’une aspiration à la clémence pour Louis XVI ou d’une hésitation sur le sujet. Il a été pourtant relevé une opinion clairement assumée en l’an II, sur la journée du 21 janvier 1793 : il soutint « les chansons triomphales » par lesquelles « nous célèbrons l’époque où le tyran monta sur l’échafaud ».

Parallèlement il s’occupa de la réorganisation de l’instruction publique en étant un des membres les plus actifs du Comité de l’Instruction publique. Dans le cadre de ce comité, il entreprit une grande enquête sur les « patois » pour favoriser l’usage du français.

Grégoire contribua aussi à la création, en 1794, du Conservatoire national des arts et métiers pour « perfectionner l’industrie nationale », du Bureau des longitudes et de l’Institut de France.

Il participe également à la sauvegarde contre les pillages de certains lieux, comme la Basilique de Saint-Denis, au motif qu’ils font partie de l’histoire de France. À ce titre, il invente le terme « vandalisme », en précisant : « J’ai créé le mot pour tuer la chose ». Cet engagement préfigure la création du statut de Monument historique qui sera effective à partir de 1840. Cependant là aussi il ne faut pas prendre à la lettre ses déclarations post-thermidoriennes comme l’ont montré James Guillaume puis Serge Bianchi. D’après le premier, notamment, en l’an II il a toujours agi en osmose avec le comité de salut public qu’il a accusé par la suite d’avoir organisé le vandalisme: protection des monuments patrimoniaux, exigée par le comité et destruction de toutes les pièces royales ; sous réserve qu’elles ne symbolisent pas un acte régicide. Ainsi le 14 fructidor an II-31 août 1794 (donc après la chute de Robespierre) il qualifia d’agents de l’Angleterre des vandales qui avaient détruit une estampe de l’exécution de Charles Ier en 1649. Et de regretter l’absence d’estampes de ce type pour chacun des rois de France.

Malgré la Terreur, il ne cessa jamais de siéger à la Convention en habit ecclésiastique et n’hésita pas à condamner vigoureusement la déchristianisation des années 1793 et 1794. Plusieurs fois, il faillit être arrêté. Il ne continua pas moins à se promener dans les rues en tenue épiscopale et à célébrer tous les jours la messe chez lui. Après la chute de Robespierre en 1794, il acquit l’hôtel particulier de Robespierre à la rue du Pot de Fer dite du Verger (actuelle rue Bonaparte) d’où il continua cette pratique. En suite, le 24 décembre 1794, devant la Convention, Grégoire prononce sous les huées son Discours sur la liberté des cultes où il demande la liberté pour les cultes et la réouverture des églises.

« Pendant de longues années, je fus calomnié pour avoir défendu les mulâtres et les nègres, pour avoir réclamé la tolérance en faveur des juifs, des protestants, des anabaptistes. J’ai décidé de poursuivre tous les oppresseurs, tous les intolérants ; or je ne connais pas d’êtres plus intolérants que ceux qui, après avoir applaudi aux déclarations d’athéisme faites à la tribune de la Convention nationale, ne pardonnent pas à un homme d’avoir les mêmes principes religieux que Pascal et Fénelon. »

voir aussi cette vidéo :

Sources : Jesuismort.com, YouTube.