Henry Dunant, parfois orthographié Henri Dunant, baptisé sous le prénom de Jean-Henri le 8 mai 1828 à Genève et mort le 30 octobre 1910 à Heiden, est un homme d’affaires humaniste suisse, considéré comme le fondateur du mouvement de la Croix-Rouge internationale. Chrétien protestant, il est naturalisé français en avril 1859.

Henry Dunant est le fils aîné de quatre frères et sœurs ; ses parents, le commerçant Jean-Jacques Dunant et son épouse Antoinette Dunant-Colladon. Ses parents, appartenant à la bourgeoisie moyenne, disposent d’une influence dans la ville et s’engagent dans l’action sociale : son père est membre du Conseil représentatif, ancêtre du Conseil municipal de la ville de Genève, et se préoccupe du sort des orphelins et des anciens criminels alors que sa mère qui travaille dans le secteur de la bienfaisance — en particulier pour les pauvres et les malades — est la fille de Henry Colladon, directeur de l’hôpital et maire de la commune d’Avully. Les activités de bienfaisance des parents influent sur l’éducation de leurs enfants : la responsabilité sociale est tôt inculquée à Henry, à ses deux sœurs et ses deux frères cadets. À l’âge de six ans, Henry part avec toute sa famille à la découverte de la mer Méditerranée, ce voyage permet également au père de contrôler les conditions de détention des hommes d’origine genevoise incarcérés à Toulon. Le petit Henry accompagne son père lors de ces visites ; doté d’une grande sensibilité, il est choqué et horrifié. Il se distingue tôt par l’intensité de sa ferveur religieuse. Avec le désir de s’engager dans le domaine social, Dunant, influencé par un courant religieux présent à Genève et dans d’autres régions francophones et désigné sous le nom de Réveil s’engage à l’âge de 18 ans, après avoir été forcé de quitter l’école fondée par Jean Calvin, au sein de la Société pour des donations d’aumône. Le 30 novembre 1852, il fonde un groupe genevois qui formera le noyau de la Young Men’s Christian Association (YMCA) fondée trois ans plus tard à Paris et dont la charte sera rédigée par Dunant. Sur la base de ses mauvaises notes, Dunant quitte précocement le Collège de Genève et débute en 1849 un enseignement de trois ans chez les banquiers Lullin et Sautter. Au terme de sa formation, il devient employé de banque mais reste actif sur le plan social.

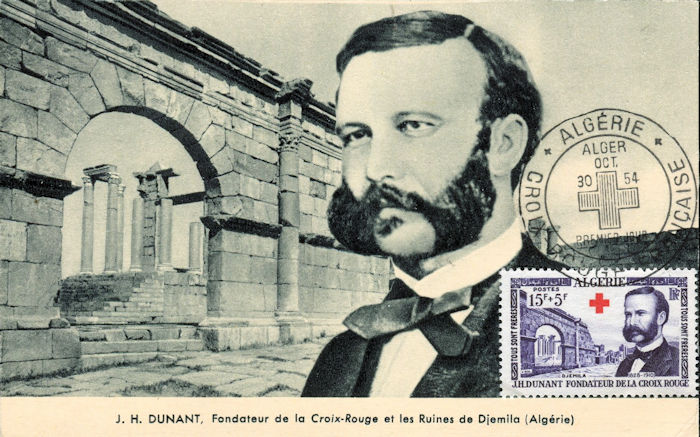

En 1853, Dunant visite, au nom de la Compagnie genevoise des colonies suisses qui a reçu un terrain à Sétif par concession du gouvernement français, l’Algérie, la Tunisie et la Sicile. Malgré de faibles résultats concrets, il conduit les affaires de ses donneurs d’ordre avec succès. Inspiré de ses impressions de voyage, il rédige et publie en 1858 son premier ouvrage intitulé Notice sur la régence de Tunis. À l’aide de ce livre, il réussit à accéder à plusieurs sociétés scientifiques.

En 1856, il fonde une société coloniale et, après avoir obtenu une concession de terres en Algérie, met en place deux ans plus tard la Société financière et industrielle des moulins de Mons-Djémila à Saint-Arnaud (actuelle El Eulma) après avoir constaté que la population de Sétif était obligée de fabriquer sa farine elle-même. Néanmoins, l’autorisation de l’exploitation d’une chute d’eau pour faire fonctionner le premier moulin moderne construit n’arrive pas car les législations sur les cours d’eau et les terres ne sont pas claires et les autorités coloniales compétentes ne se montrent guère coopératives. En 1859, Dunant prend également la nationalité française à Culoz afin de faciliter l’accès aux concessions agricoles de la puissance coloniale pour faire pousser du blé.

Une année plus tard, il décide de s’adresser directement à l’empereur Napoléon III alors que celui-ci s’est arrêté avec son armée en Lombardie. En effet, la France y combat aux côtés des Piémontais contre les Autrichiens qui occupent de grandes parties du nord de l’Italie actuelle. Le quartier général de Napoléon III se trouve dans la petite ville de Solférino située à proximité du lac de Garde. Dunant écrit d’abord un éloge à l’empereur afin que celui-ci réponde positivement à sa demande. Il se rend ensuite à Solférino afin de rencontrer personnellement l’empereur lui remettre son éloge et lui faire sa requête.

C’est au soir du 24 juin 1859 que Dunant arrive à proximité du champ de bataille de Solférino après la fin des combats entre les troupes piémontaises et françaises sous la conduite de Napoléon III d’une part et l’armée autrichienne d’autre part. Environ 38 000 blessés et morts se trouvent encore sur le champ de bataille sans que personne leur prête assistance. Ce que voit Dunant l’ébranle au plus profond et il organise alors spontanément la prise en charge des soldats blessés et des malades, avec des volontaires de la population civile locale, principalement des femmes. Dans la ville voisine de Castiglione delle Stiviere, il met en place un hôpital dans la Chiesa Maggiore, la plus grande église du lieu. Environ 500 des quelque 8 000 à 10 000 blessés y sont conduits.

Comme il le constate rapidement, presque tout vient à manquer : du personnel (il n’y a que six médecins militaires français et aucune école d’infirmier ne forme à cette profession), des connaissances techniques, du matériel médical et de la nourriture. Dunant et ceux qui répondent à ses appels successifs ne font toutefois pas de différence entre les soldats au regard de leur appartenance nationale. Les femmes du village trouvent une phrase devenue célèbre pour justifier ce choix : « Tutti fratelli » (tous frères). Dunant réussit en outre à obtenir des Français que les médecins autrichiens faits prisonniers puissent aider à la prise en charge des blessés. Il met en place d’autres hôpitaux et fait venir du matériel à ses frais. Malgré cette aide, beaucoup de blessés viennent à mourir.

Trois années après sa visite auprès de Napoléon à Solferino, les blessures, les hurlements d’agonie et les odeurs nauséabondes hantent son esprit. Il ne parvient pas à les oublier, ce qui le pousse à écrire ce qu’il a vécu. Son livre, Un souvenir de Solférino paraît en 1862 ; il décrit la victoire de Napoléon mais fait découvrir aussi les aspects négatifs de cette victoire : les soldats battus à mort et l’agonie sans fin des blessés. L’expérience de Castiglione delle Stiviere est décisive pour Dunant, l’accumulation des soldats blessés étant pour lui indescriptible.

Sous le choc de ces événements, il retourne début juillet à Genève. Sur recommandation de sa mère, il passe d’abord un mois dans le chalet que possède un ami de la famille à Montreux. Ensuite, il part pour plusieurs semaines à Paris. Pour son action à Solférino, il reçoit en janvier 1860, en même temps que le médecin genevois Louis Appia, l’ordre des Saints-Maurice-et-Lazare de la part du futur roi d’Italie Victor-Emmanuel II, la seconde plus importante distinction du royaume transalpin.

Au début de l’année 1860, il tente d’abord d’améliorer la situation financière de ses entreprises en Algérie, ce qu’il ne parvient pourtant pas à faire. En outre, puisqu’il ne peut pas oublier ce qu’il a vécu à Solférino, il écrit ses impressions de guerre à une amie vivant à Genève, la comtesse de Gasparin, qui les fait publier anonymement dans le Journal de Genève. C’est la première fois qu’on décrit les horreurs d’un champ de bataille. À son retour, il débute la rédaction d’un livre : Un souvenir de Solférino. Il y décrit la bataille, mais aussi les souffrances et chaos des jours suivants. Il développe l’idée que les souffrances des soldats pourraient être réduites et que, dans tous les pays, des organisations humanitaires, fondées sur la neutralité et le volontariat, devraient être autorisées à soigner les blessés en cas de guerre :

“un militaire hors de combat à cause de ses blessures cesse d’être un ennemi et doit désormais être considéré comme un être humain qui a besoin d’aide”

les médecins et les infirmiers pourront donner leurs soins sans crainte d’être capturés. Ainsi ils ne seront pas forcés d’abandonner leurs blessés en cas de percée adverse. En septembre 1862, il fait imprimer le livre à ses propres frais par l’imprimerie genevoise Fick et distribue les 1 600 exemplaires à un grand nombre de personnalités politiques et militaires de toute l’Europe. Par la suite, Dunant effectue des voyages à travers le continent pour répandre son idée. Ce livre est reçu presque unanimement de façon positive, avec intérêt et enthousiasme, alors que Dunant reçoit reconnaissance et sympathie. En décembre 1862, une deuxième édition est imprimée alors qu’au début de l’année suivante, une troisième version est imprimée et traduite en anglais, allemand, italien et suédois. Parmi le peu de réactions négatives figurent celle du ministre de la guerre français, Jacques Louis Randon pour qui le livre est dirigé « contre la France ». D’autre part, Florence Nightingale se montre étonnamment critique puisqu’elle est d’avis que les sociétés d’assistance proposées par Dunant se chargeraient d’une tâche qui incombent aux gouvernements.

Le président de la Société d’utilité publique genevoise, le juriste Gustave Moynier, fait de ce livre et des idées de Dunant le thème de l’assemblée des membres de sa société, la Société genevoise d’utilité publique, tenue le 9 février 1863. Les propositions de Dunant sont examinées et considérées comme valables et réalisables par les divers membres. Dunant lui-même est nommé membre d’une commission qui comprend également Moynier, le général Guillaume-Henry Dufour ainsi que les médecins Louis Appia et Théodore Maunoir. Pendant sa première réunion le 17 février, les cinq membres décident de transformer la commission en organe permanent, appelé le Comité des Cinq ou Comité de Genève. Ce jour est depuis considéré comme la date de création du Comité International de secours aux militaires blessés en campagne, désigné dès 1863 sous le nom de Comité International de la Croix-Rouge. Dufour en devient le premier président avec Moynier comme vice-président et Dunant comme secrétaire du comité.

Contrairement à ce que l’on a parfois prétendu, ni Dunant ni aucun des membres fondateurs du Comité International de la Croix-Rouge n’ont jamais été membres de la Franc-maçonnerie.

L’année 1865 est marquée en Algérie par une série d’événements catastrophiques : des révoltes, une épidémie de choléra, une invasion de sauterelles, des séismes, une sécheresse et un hiver inhabituellement rigoureux. Pour toutes ces raisons, mais aussi — pour une part significative — parce qu’il a jusque-là négligé ses affaires pour promouvoir ses idées, la situation financière de Dunant s’aggrave sensiblement. En avril 1867 a lieu la dissolution de la société de financement participant à ses entreprises : le Crédit genevois. Son affiliation au conseil d’administration de cette société provoque un scandale et il se trouve contraint d’annoncer la faillite de sa société alors que sa famille et des amis sont également impliqués dans ses entreprises de par leurs investissements. Le 17 août, il est condamné par le tribunal de commerce genevois pour faillite frauduleuse. En raison des contraintes sociales de l’époque, ce crash économique conduit à des demandes de retrait du Comité International. Le 25 août, il démissionne de son poste de secrétaire du comité et se trouve complètement exclu de celui-ci le 8 septembre. Moynier, qui a pris en charge la présidence du comité en 1864, joue un rôle essentiel dans cette exclusion.

La mère de Dunant meurt le 2 février 1868. Au cours de l’année, il est aussi exclu de la YMCA. Dès mars 1867, il avait quitté Genève qu’il ne reverra plus après son rejet par la société genevoise succédant à sa condamnation judiciaire. Moynier utilisera à différentes reprises ses relations et son influence pour empêcher que Dunant ne reçoive de l’aide financière de ses amis ou de partisans provenant de différents pays. Par ailleurs, la médaille d’or des sciences morales de l’exposition universelle de Paris ne lui est pas remise personnellement, comme prévu — par le fait de manœuvres de Moynier — mais à Moynier, Dufour et Dunant, de sorte que l’argent lié au prix est transféré directement dans la caisse du Comité International. L’offre de l’empereur Napoléon III de prendre en charge la moitié des dettes de Dunant, si ses amis prennent en charge l’autre moitié, échoue également à cause des manœuvres de Moynier.

Dunant part s’établir à Paris où il vit dans des conditions très modestes. Il tente toutefois de propager à nouveau ses idées. Durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, il fonde la Société d’assistance générale puis l’Alliance générale pour l’ordre et la civilisation. Ses objectifs sont la diminution du nombre de conflits armés, de l’ampleur des forces en présence et de l’oppression en améliorant par une formation les normes morales et culturelles des simples citoyens de la société. En outre se met en place l’Alliance pour la protection des travailleurs luttant contre l’exploitation de ces derniers de même que contre l’influence considérée comme corruptrice et athée de l’Association internationale des travailleurs fondée en 1864 à Londres. Durant le recrutement des membres de l’Alliance générale pour l’ordre et la civilisation, Dunant exigera des négociations sur le désarmement et l’installation d’une cour de justice internationale chargée de gérer les conflits interétatiques afin de les régler sans usage de la force.

Par la suite, il recrute plus encore pour atteindre les objectifs de l’Alliance générale pour l’ordre et la civilisation. Il écrit des articles et tient des discours consacrés aussi à la lutte pour la libération des esclaves en Amérique du Nord. En outre, il conçoit en collaboration avec l’Italien Max Gracia l’idée de la fondation d’une bibliothèque mondiale qui sera reprise environ un siècle plus tard par l’Unesco. Parmi ses autres idées visionnaires figurent la fondation d’un État d’Israël. En raison de l’engagement pour ses idées, ses affaires personnelles sont négligées et il s’endette encore plus, ce qui pousse son entourage à l’éviter. Même le mouvement de la Croix-Rouge, qui s’est étendu plus encore par la fondation de sociétés nationales dans nombre de pays, l’a presque oublié même si les sociétés d’Autriche, des Pays-Bas, de Suède, de Prusse et d’Espagne le nomment comme membre honoraire. La guerre franco-allemande et la vie politique française après la fondation de la Troisième République constituent un autre tournant dans la vie de Dunant. Il se retire encore plus de la vie publique et développe une timidité prononcée qui marquera de façon décisive son comportement jusqu’à la fin de sa vie.

Entre 1874 et 1886, il poursuit une vie en solitaire, dans la misère matérielle, vivant notamment à Stuttgart, Rome, Corfou, Bâle et Karlsruhe. Peu de détails de sa vie durant cette période sont connus. Mais le soutien financier de divers amis ainsi que des activités occasionnelles, où des connaissances et des garants lui permettent d’engranger de petits gains, l’empêchent de sombrer. Parmi ses soutiens figurent le banquier américain Charles Bowles qui avait pris part en tant que délégué à la conférence diplomatique de 1864, Jean-Jacques Bourcart, homme d’affaires alsacien ainsi que Max Gracia qui a aidé Dunant dans sa correspondance avec ses créanciers. Léonie Kastner-Boursault, veuve du compositeur Jean-Georges Kastner aide aussi Dunant à plusieurs reprises dans des situations difficiles. Ainsi, elle le charge de la commercialisation du pyrophone, un instrument de musique inventé par son fils Frédéric Kastner. Même si Dunant n’y parvient pas, cette activité et un long voyage en Italie avec Kastner-Boursault de 1875 jusqu’au début des années 1880 le préservent d’une vie dans la complète pauvreté. À Stuttgart, il fait la connaissance en 1877 de l’étudiant Rudolf Müller (1856 – 1922) avec qui il devient ami.

Quelques autres distinctions lui sont décernées dans les années qui suivent : il est fait docteur honoris causa de la faculté de médecine de l’Université de Heidelberg en 1903, en même temps que Gustave Moynier. Il passe les dernières années de sa vie à l’hôpital de Heiden où il tombe dans la dépression et la crainte d’être poursuivi par ses créanciers et son adversaire Moynier. Le fait qu’un règlement complet de ses dettes ne soit pas possible avait fortement pesé sur lui à la fin de sa vie.

Bien qu’il se voit encore lié à la foi chrétienne, il s’éloigne aussi bien du calvinisme que d’autres formes de religion organisée et dédaigne toute institution religieuse. Selon les indications fournies par les infirmières s’occupant de lui, son dernier acte est l’envoi d’une version de son livre éditée par Rudolf Müller avec un mot personnel à la reine d’Italie. Il s’éteint dans la soirée du 30 octobre 1910 aux environs de 22 h, survivant ainsi à Moynier de près de deux mois. Malgré les félicitations que le comité de la Croix-Rouge lui aura adressées à l’occasion de la remise du prix Nobel, leurs relations n’auront pas connu d’amélioration.

Ses derniers mots, adressés au docteur Altherr, furent :

« Ah, que ça devient noir ! »

Dans une lettre adressée à Wilhelm Sonderegger, il formule son souhait quant à son inhumation :

« Je souhaite être porté en terre comme un chien le serait, sans une seule de vos cérémonies que je ne reconnais pas. Je compte sûrement sur votre bonté pour veiller sur mon dernier désir terrestre. Je compte sur votre amitié pour qu’il en soit ainsi. Je suis un jeune disciple du Christ comme au premier siècle, c’est-à-dire rien. »

Il est donc inhumé trois jours plus tard dans la discrétion et sans célébration au cimetière Sihlfeld de Zurich. Parmi les personnes présentes figurent, aux côtés de Hermann Altherr et Rudolf Müller, quelques envoyés de diverses associations de la Croix-Rouge en provenance de Suisse et d’Allemagne ainsi que ses neveux arrivés de Genève. Le prix Nobel et de nombreuses donations lui ayant laissé un petit patrimoine, il offre par testament, rédigé les 2 mai et 27 juillet 1910, un lit libre dans l’hôpital de Heiden pour les patients les plus démunis de la ville. En outre, il fait parvenir à ses amis les plus proches, dont Müller, Altherr et sa femme ainsi que les collaborateurs de l’hôpital, de petites sommes d’argent en remerciement. Il offre ce qui reste à des organisations d’utilité publique en Norvège et en Suisse et transfère à son exécuteur testamentaire le pouvoir de décider du choix des récipiendaires. Tous les livres, notes, lettres et autres documents en sa possession ainsi que ses distinctions sont remis à son neveu Maurice Dunant qui vit à Genève. À des fins de recherche, la correspondance échangée avec Rudolf Müller est rendue publique en 1975.

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.