Eileen Gray, née Kathleen Eileen Moray Smith le 9 août 1878 à Enniscorthy dans le sud-est de l’Irlande (qui était alors rattachée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande), et morte le 31 octobre 1976 (à l’ancien hôpital Broussais, dans le 14e arrondissement de Paris) est une designer et architecte irlandaise. Elle est surtout connue pour avoir incorporé de luxueuses finitions laquées sur des meubles d’esthétique Art déco puis évolué vers le mobilier à structure en acier tubulaire de Style international dans les années 1920.

Dans le domaine architectural, elle est célèbre pour avoir créé la Villa E-1027 (1929) avec Jean Badovici, interprétation libre de l’architecture moderniste. Après avoir été largement négligée par le corps architectural de longues années durant, elle a connu un regain de popularité à la fin de sa vie. Aujourd’hui, elle fait partie du « Panthéon » des architectes et designers qui ont marqué cette discipline de leur empreinte. En témoignent les expositions posthumes et les classements au titre de monuments historiques de certaines de ses œuvres.

Gray ouvre en 1922 la Galerie Jean Désert au no 217, rue du Faubourg-Saint-Honoré avec l’aide de Jean Badovici, architecte et critique roumain, qu’elle a rencontré l’année précédente. Le couple entretiendra une relation professionnelle et intime8. Cette galerie est l’opportunité pour Gray de promouvoir et commercialiser ses réalisations « paravents en laque, mobilier en bois, tentures murales, lampes, divans, miroirs, tapis » selon la publicité de la galerie. La galerie elle-même attire l’attention du monde créatif ; l’influence de Badovici s’y fait sentir. La façade faite d’acier et de verre imaginée par l’architecte roumain, dans la lignée de René Herbst, contraste fortement avec la façade en pierre de l’immeuble. Bien qu’elle ne soit pas une réussite financière, la galerie séduit une clientèle chic (Marie-Laure de Noailles, James Joyce ou Elsa Schiaparelli) mais aussi une clientèle lesbienne 10: la chanteuse Damia (amante d’Eileen Gray), Romaine Brooks, Loïe Fuller, Gabrielle Bloch, alias Gab Sorère ou Élisabeth de Gramont (duchesse de Clermont-Tonnerre).

Gray obtient alors des commandes pour lesquelles elle collabore avec Sugawara ainsi qu’avec la tisseuse Evelyn Wyld. Elle conçoit en 1923 le « Boudoir de Monte-Carlo » pour le XIVe Salon des artistes décorateurs de Paris, où un lit de type « Pirogue » et des lampe de chevet et lampadaire « afro-cubistes » en ivoire, parchemin et bois laqué, jugés extravagants, focalisent cette fois la critique. Ce projet, qui présente également ses tapis et paravents en briques, attire en revanche l’attention du mouvement De Stijl, un groupe dont les théories et réalisations l’inspireront par la suite.

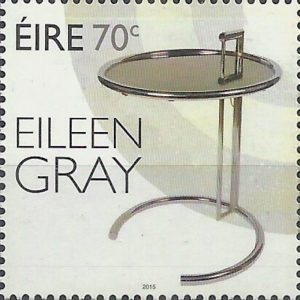

Elle est ainsi remarquée en 1923 par Sybold van Ravesteyn et J. J. P. Oud du mouvement De Stijl, dont elle visite la même année l’exposition à la Galerie de L’Effort moderne à Paris. Admirative du designer et architecte Gerrit Rietveld, auquel elle rend hommage par sa « Table De Stijl » de 1924 et dont elle visite la maison Schröder en 1925, à la suite de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes où figure le Pavillon de l’Esprit nouveau, elle réagit alors en renonçant aux « monstruosités de l’Art déco » et renie ses lampes et bois laqués pour saisir ces nouvelles tendances. Inspirée également par les récentes réalisations en tube d’acier de Marcel Breuer, comme sa « chaise Wassily » de 1925, elle crée un mobilier axé sur la fonctionnalité. Déjà en 1925-1926 avec son prototype de « Table ajustable » elle commence à utiliser le tube de métal pour le mobilier, d’abord laqué, puis nickelé ou chromé à partir de 1927, après l’avoir expérimenté sur des lampes. Avec ces nouveaux meubles symbolisés également par son fauteuil rond Bibendum, réalisé vers 1930, qui sera ensuite acheté par Suzanne Talbot pour son nouvel appartement parisien du boulevard Suchet, aménagé en 1933 sous la direction de l’architecte Paul Ruaud, elle amorce son tournant moderniste. Elle est avec Marcel Breuer, René Herbst, Charlotte Perriand ou Gerrit Rietveld, l’un des précurseurs du mobilier à structure acier tubulaire.

Persuadée par Jean Badovici, elle se dirige ensuite vers l’architecture à partir de 1924. Elle apprend cette discipline sur le tard avec l’aide de Badovici, qui souhaite faire construire sur la Côte d’Azur, et d’une jeune architecte nommée Adrienne Gorska, qui lui enseigne les bases de l’architecture et sa pratique. La même année, « Maison avec petite fabrique », un bois qui hésite entre la sculpture et la maquette, exprime peut-être sa première manière d’approcher l’architecture. En 1926, son projet de « Maison pour un ingénieur » fait encore partie de son œuvre simplement projetée. C’est au cap Martin, à Roquebrune, qu’elle choisit et achète un terrain en 1926 au nom et pour le compte de Badovici, et que ceux-ci commencent à travailler sur la Villa E-1027 à partir de maquette et de plans, dont les croquis sont réalisés avec Badovici en 1926, puis finalisés par Gray en 1927 en liaison avec l’agencement intérieur. Le nom de la maison est un code pour Eileen Gray et Jean Badovici : E pour Eileen, 10 pour le J de Jean, 2 pour le B de Badovici, 7 pour le G de Gray.

La E-1027 allie ouverture et compacité. Elle forme un L, le toit est plat, avec des baies vitrées en longueur, des pilotis à rez-de-chaussée et un escalier hélicoïdal pour la chambre d’ami. Gray qui collabore sur la structure de la maison avec Badovici, lequel brevète notamment le prototype des fenêtres coulissantes, crée également l’ensemble du mobilier, avec en particulier la « Table ajustable » circulaire en verre E-1027 et les fauteuils « Transat » et « Non-Conformiste ».

Au même moment, dans le numéro spécial d’automne-hiver 1929 de L’Architecture vivante, la villa E1027, qui vient d’être achevée, est également publiée par Badovici, sous la forme d’un dialogue avec Gray, ce qui rend par ailleurs difficile la datation précise de la fabrication de son mobilier entre 1926 et 1929, dans cette période cruciale d’apparition du mobilier dit moderne. Avec la villa E-1027, le couple d’architectes Gray et Badovici, tout en reprenant extérieurement les cinq points d’une architecture nouvelle énoncés en 1927 par Le Corbusier, entame une critique des premières réflexions proposées parallèlement par celui-ci pour l’aménagement intérieur d’un habitat moderne collectif standardisé. Cette critique est notamment introduite par l’idée que l’aménagement interne doit demeurer intimiste et n’est pas uniquement le résultat de la structure externe. La villa sera également présentée en 1930 dans le tout premier numéro de la revue L’Architecture d’aujourd’hui, à laquelle participe leur ami Le Corbusier qui en apprécie en revanche l’originalité.

La villa E.1027, est une œuvre de maturité c’est la première construction architecturale d’Eileen Gray. Active jusqu’à la fin de sa vie elle établit un lien entre l’ancienne génération d’artistes faisant partie de l’époque pionnière de la modernité et la génération des années 80.

Le Corbusier, qui, avec son épouse monégasque, fréquente alors régulièrement Badovici dans la résidence d’été de ce dernier, y peint en 1938 neuf fresques murales, encouragé par le critique roumain, après en avoir déjà orné en 1936 l’une de ses maisons de Vezelay avec le peintre Fernand Léger. Celles-ci deviennent cependant un point de discorde entre Gray et Le Corbusier, l’artiste irlandaise estimant que ces fresques ne rentrent pas dans sa démarche architecturale. Mais Le Corbusier convaincra finalement Badovici de les conserver. Après le décès de Badovici en 1956, la villa sera vendue aux enchères à une amie de Le Corbusier, désireux d’en assurer la préservation, fresques comprises. Après un second changement de propriétaire en 1974, la maison est vidée par ce dernier de son mobilier, vendu aux enchères en 1992, et laissée à l’abandon à la suite de son assassinat en 1996. La villa, classée et acquise en 2000 par le Conservatoire du littoral, a été réhabilitée puis ouverte au public en 2015.

En 1929, Eileen Gray est membre fondateur du mouvement d’artistes décorateurs et d’architectes, l’Union des artistes modernes. En 1932 elle commence une nouvelle maison baptisée « Villa Tempe a païa » située route de Castellar à Menton. Le nom de la maison, provenant du dicton provençal « avec du temps et de la paille, les nèfles mûrissent », est directement liée à l’évolution de l’œuvre et de la vie de Gray. En effet, ce projet architectural est son plus personnel. Jean Badovici ne collabore pas à ce projet. Elle continue sa réinterprétation des cinq points de l’architecture moderne énoncés par Le Corbusier. C’est, de plus, un lieu synonyme de repos et de solitude. Le terrain comporte déjà des bâtiments-citernes qu’elle transforme pour deux d’entre eux en garage et chambre d’amis, la troisième gardant sa fonction de réservoir d’eau. Au-dessus de celle-ci, elle crée les lieux de vie où la limite entre espace privé et espace commun est clairement définie.

Peu avant l’ouverture de l’exposition, elle entame une longue période de réclusion. En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, Menton est annexée par l’armée italienne et les côtes françaises sont interdites aux étrangers, elle trouve alors refuge dans le Vaucluse à Lourmarin puis Cavaillon. Lors de cette période, beaucoup de ses travaux restés à Menton sont pillés. Après la guerre, elle est largement oubliée par le corps architectural. Elle continue cependant ses recherches sur l’urbanisme social avec le projet d’un « centre culturel et social » de 1946 à 1947. En 1954 Gray commence les travaux de sa nouvelle maison, baptisée « Lou Pérou », près de Saint-Tropez qui sera son dernier projet. Sur un terrain inhabité acheté dès 1939, où trône un corps de ferme, elle réhabilite le lieu dans l’esprit initié avec la villa Tempe a païa, c’est-à-dire un lieu refuge. Ses projets donnent lieu à publication jusqu’en 1959, à l’âge de 81 ans, avec la présentation de son Centre culturel et social des années 1940 dans L’Architecture d’aujourd’hui.

En 1968, un article flatteur de Joseph Rykwert, publié dans le magazine Domus, au succès inattendu, suffit à remettre en production la table E-1027 et le fauteuil Bibendum. En France, les galeristes Robert et Cheska Vallois proposent des meubles de Gray dès 1971. En 1972, la vente aux enchères du mobilier du grand couturier et collectionneur Jacques Doucet participe de la redécouverte de son œuvre. En 1973, plusieurs expositions rétrospectives sur l’œuvre d’Eileen Gray sont organisées notamment par le Royal Institute of British Architects ou encore l’Architectural League of New York.

Le 31 octobre 1976, Eileen Gray s’éteint à l’ancien hôpital Broussais (96 rue Didot, 14e arrondissement de Paris), à l’âge de 98 ans. Ses cendres sont déposées au columbarium du Père-Lachaise (case n°17616) avant d’être transférées à l’ossuaire.

Source : Wikipédia.