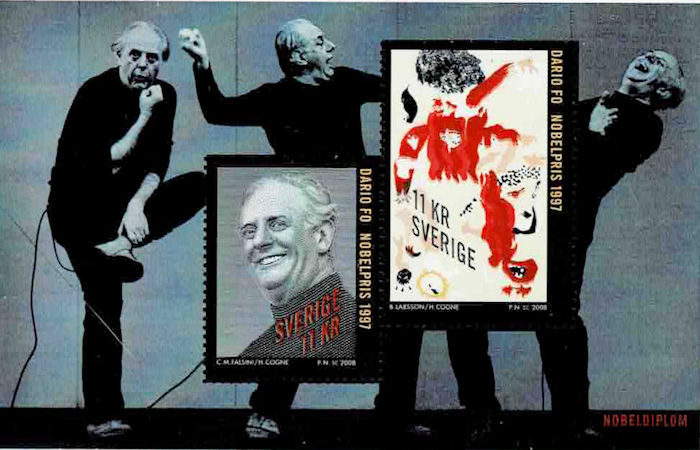

Héritier direct des Tabarins et Arlequins, auteur de comédies bouffonnes et politiques, tel est Dario Fo, l’homme de toutes les surprises. Toujours, il a voyagé sur les chemins de l’imprévu, et ce jusqu’à sa mort à l’âge de 90 ans, annoncée jeudi 13 octobre par la presse italienne, soit quelques heures seulement avant la remise du prix Nobel de littérature 2016, lui qui l’avait reçu en 1997.

Ainsi, quand, il y a dix-neuf ans, la docte assemblée suédoise lui accorde la récompense suprême, lui-même est stupéfait, et le monde entier avec lui puisque le monde entier le connaît. Mais il n’a jamais prétendu offrir des textes susceptibles de traverser les siècles, d’inspirer interprétations et réinterprétations aux metteurs en scène du futur. Dans son livre Le Gai Savoir de l’acteur (aux éditions de l’Arche), il écrit : « Cette œuvre a un défaut, elle est belle à lire. »

Dario Fo travaille sur l’immédiat. Et d’abord pour lui, bête de scène capable de tenir deux mille personnes (minimum) dans un plaisir partagé. C’est peut-être cela que les Nobel ont voulu couronner : la générosité d’une écriture moins faite pour être lue que pour passer par le corps, la voix, les émotions d’un acteur. Dario Fo est d’abord cet acteur qui se présente, comme ça, sans masque, se fait entendre et comprendre autant par les mots que par la précision acerbe de ses mimiques, de ses attitudes et de ses gestes, par son fabuleux talent à saisir l’instant, à utiliser l’incident, par son génie de l’improvisation.

On a pu en constater les effets : en 1971, sa pièce Isabelle, trois caravelles et un charlatan (à propos de Christophe Colomb) inaugure, dans la cour d’honneur, le Festival d’Avignon, mise en scène par Arturo Corso pour le Théâtre de la Ville. Avec une distribution française, dont Maurice Chevit, qui tient le rôle principal et, pendant les dernières répétitions, s’est cassé le pied. Alors Dario Fo tient à informer lui-même le public, et le voilà seul dans l’immensité du plateau, face aux gradins surbookés, expliquant, raillant, mimant le « jeu italien » vu par les Français… On a bien cru que le public ne le laisserait pas partir.

Au fond, sa vie professionnelle suit en droite ligne la tradition familiale : pour vendre ses légumes sur le marché, son grand-père maternel invente de mirifiques épopées, et charme la clientèle. Son père, cheminot, devient pendant la guerre un résistant actif. Donc, tout naturellement, Dario Fo, né le 24 mars 1926 à Sangiano, en Lombardie, choisit le théâtre comme arme de guerre contre les injustices sociales et autres. Sans désemparer, et jusqu’au bout.

En 2002, il donne au Monde un « point de vue » : le « Nouveau fascisme » est arrivé, dénonçant l’apathie de la gauche devant Berlusconi, « paradoxe insensé, digne d’Ubu Roi »… Dans le diptyque Ubu roi, Ubu bas (2002) et L’Anomalo bicefalo (2004), il incarne le « Cavaliere », recevant chez lui Vladimir Poutine. D’où le procès intenté par un sénateur mis en cause… Dario Fo ne s’émeut pas : artiste engagé – il ira jusqu’à se présenter aux élections municipales de sa ville de toujours, Milan, en 2006, recueillant 23 % des voix, signera en 2008 une tribune avec cinq autres Prix Nobel (Mikhaïl Gorbatchev, Desmond Tutu, Günter Grass, Orhan Pamuk et Rita Levi Montalcini) pour protester contre la mise à prix par la mafia du journaliste Roberto Saviano, et apportera cinq plus tard son soutien au mouvement Cinq étoiles de Beppe Grillo –, il a l’habitude des polémiques et de la censure.

En 1980, il parcourt l’Italie dans la peau d’un pape qui, malade, se déguise pour consulter clandestinement un psychiatre, puis une sorcière. Le Vatican s’indigne. Déjà en 1977, les évêques demandent – en vain – à la deuxième chaîne de la RAI d’interrompre la série tirée de son Mistero Buffo (Mystère Bouffe), adaptation d’une farce médiévale – revue par Maïakovski en 1918 – assez violemment critique sur l’Eglise : le grand triomphe de Dario Fo, datant de 1970, présenté sans cesse en Italie, et hors frontière.

En France, c’est dans ce spectacle que pour la première fois on peut le voir jouer, en 1973, salle Gémier. En dehors même d’Isabelle, trois caravelles et un charlatan ou du Septième commandement, mis en scène la même année par Jacques Mauclair à l’Odéon, plusieurs de ses pièces ont déjà été créées chez nous : Les Archanges ne jouent pas au billard électrique par la Comédie de l’Ouest en 1969 à Rennes, où l’année suivante Pierre Debauche monte Pas de pitié pour la dame…

Depuis, on ne compte plus les Mort accidentelle d’un anarchiste, Couple ouvert à deux battants, Faut pas payer, Orgasme adulte échappé du zoo, ça respire encore, L’Enterrement du patron, Johan Padan à la découverte de l’Amérique, François le Saint Jongleur… Entre autres. La force chaleureuse de Dario Fo se transmet dans ses textes, mais il faut bien l’avouer, rares sont ceux qui possèdent son charisme, son dynamisme, sa faculté de transmettre son enthousiasme et ses colères, l’humanité de son regard bleu, la souplesse de son grand corps massif, et de son imagination… Quoi qu’il en soit, on n’a pas fini d’explorer son œuvre, elle contient plus de cent titres, destinés à la scène, mais aussi à la radio, à la télévision et même à la chanson – tous les Italiens connaissent les paroles des morceaux qu’il a signés pour les chanteurs Giorgio Gaber ou Enzo Jannacci.

Car, après de brèves études d’architecture, avant de devenir le « Grand » Dario Fo, adoré du public, que dans toute l’Italie on reconnaît, on salue, on embrasse, avant d’être celui qui emplit les salles où qu’il aille, sans même une affiche l’annonçant, simplement par cet étrange phénomène dit « du bouche-à-oreille », il fait ses débuts au cabaret avec des monologues de son cru. Lesquels lui valent de passer sur les ondes. Mais la parole seule ne lui suffit pas, il a besoin de la faire vivre de tout son être. Il a surtout besoin d’avoir en face de lui, à portée de regards, de voix, de gestes, de sourires, les spectateurs. Il a besoin de guetter leurs réactions, de les prévoir, d’y répondre, de les détourner.

Alors, en 1950, il s’en va à la conquête du théâtre. Il y rencontre Franca Rame, sa femme. Dès 1952, ensemble, ils montent et jouent des comédies dont il est l’auteur, principalement des farces inspirées de la Commedia dell’arte. En 1959, ensemble toujours, ils fondent leur compagnie, pour laquelle Dario Fo continue d’écrire. De cette époque datent les premières pièces traduites et montrées en France. La célébrité les rejoint, et la RAI, en 1962, leur demande une émission : « Canzonissima », qui connaît un tonitruant succès. Au point de leur valoir leurs premiers ennuis avec la censure, car naturellement, ils se tiennent loin du « politiquement correct ». Après sept semaines l’émission est déprogrammée.

En 1968, sensible aux cercles gauchistes – jusqu’à côtoyer d’un peu trop près, selon certains, ses mouvances les plus radicales –, Dario Fo décide de ne plus jouer dans les institutions, ou même les théâtres habituels. Il dissout sa compagnie, la remplace par un groupe basé à Bologne, la Nuova Scena, liée au Parti communiste italien (PCI), et qui va se produire dans des usines, des cantines, des salles gérées par les associations de gauche. Mais, une fois de plus, l’insolence libertaire du couple déplaît aux instances dirigeantes. Cette fois, celles du PCI, qui retire son appui.

Le groupe demeure, Dario Fo et Franca Rame s’en vont. Il en faudrait davantage pour les dissuader. En 1970, ils fondent le Collectif Théâtral de la Commune, et poursuivent leur travail exactement dans la même voie. Sans se défaire de leur frénétique plaisir de jouer, ils traitent des tragédies du monde : le Chili, la Palestine, l’exploitation de la femme, le sida… L’enlèvement de sa femme, la nuit du 9 mars 1973, torturée puis relâchée par un commando fasciste, ne les arrête pas plus. Et puisque leur notoriété a franchi les frontières, ils vont là où on le leur demande, autant dire un peu partout.

En 1976, invité au Festival de Nancy pour participer à une rencontre sur le thème du comique au théâtre, Dario Fo abasourdit ses collègues autant que les spectateurs en expliquant, et en montrant, de quelle manière les gestes du travail ont engendré ceux de l’expression théâtrale. Avec une telle virtuosité, un tel pouvoir de conviction, qu’on était près d’y croire ! Avec quand même trop d’humour pour que l’on puisse songer à une éventuelle manipulation. « Il ne faut pas, disait-il quelque temps auparavant,confondre la copie des mouvements quotidiens et la recréation des comportements par le geste décomposé. » Il ne qualifie d’ailleurs pas son jeu de « comique », mais de« grotesque », c’est-à-dire dont « le mécanisme se fonde sur une vérité amère » (Le Monde 19 novembre 1971).

En 1990, Dario Fo vient pour la dernière fois travailler en France. Le refus de l’institution ayant fait son temps, sur l’invitation d’Antoine Vitez, il met en scène à la Comédie-Française deux farces de Molière : Le Médecin volant et Le Médecin malgré lui. Les acteurs se font acrobates, chantent en italien, répondent à la recommandation de leur metteur en scène : « Si tu joues en rigolant, tu fais un effet, ça ne va pas plus loin, disait celui dont le Mistero Buffo a rejoint, en 2010, le répertoire du Français. Si tu es sincère, le rire devient féroce. » Toute sa vie, le théâtre aura été l’espace de sincérité de Dario Fo.

Voir aussi cette vidéo :

Source : Le Monde, YouTube.