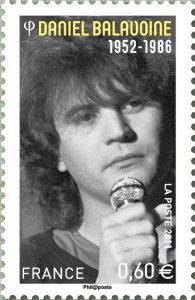

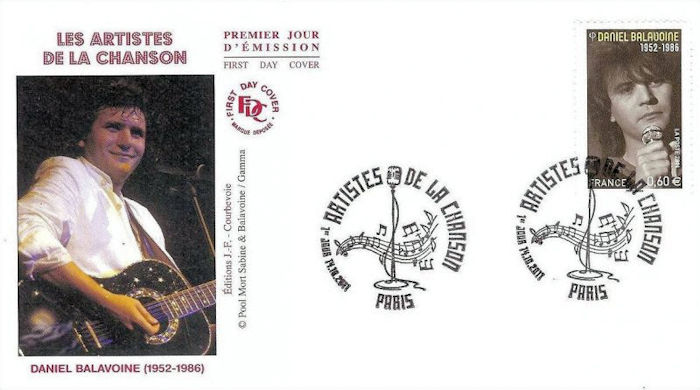

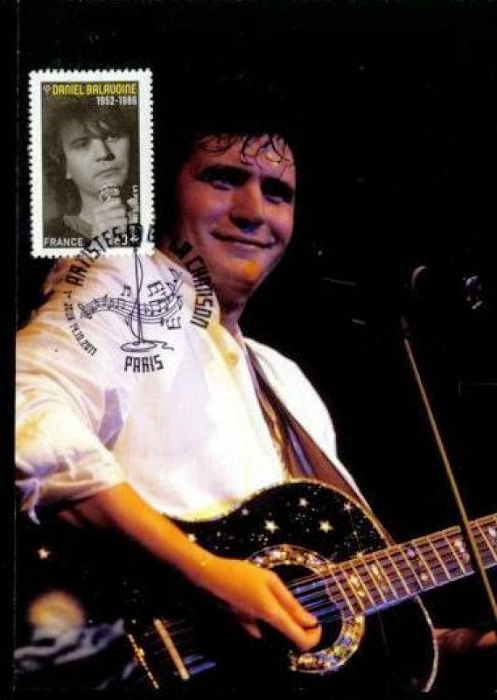

Daniel Balavoine est un auteur-compositeur-interprète et musicien français, né le 5 février 1952 à Alençon (Orne) et mort le 14 janvier 1986 aux environs de Gourma-Rharous (Mali).

Porté par sa très haute tessiture et sa grande étendue vocale, il connaît le succès en 1978 et 1979 avec sa chanson Le Chanteur et son rôle de Johnny Rockfort dans l’opéra-rock Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon. Issu de divers groupes de rock progressif, Daniel Balavoine s’inscrit dès ses débuts de compositeur dans la mouvance inspirée par le rock et la pop anglaise, compatible avec sa voix androgyne. À l’exception de Christophe et Michel Berger, les influences qu’il revendique sont exclusivement anglo-saxonnes, principalement Genesis et Queen. Dans les dernières années de sa vie, passionné par la production sonore et les percussions, il évolue vers une pop rock expérimentale dont il est en France l’un des pionniers et l’un des rares représentants populaires.

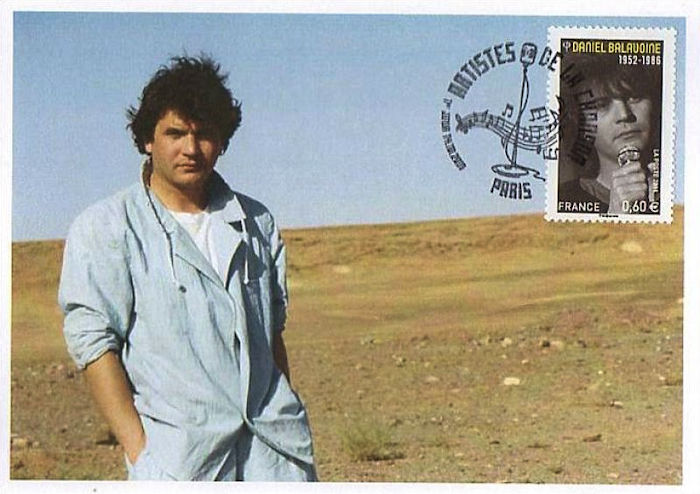

Réputé pour ses textes engagés comme pour sa dimension sociale et ses prises de position médiatiques, il n’hésite pas à interpeller les médias ou le monde politique dans des interventions restées célèbres. Durant les années 1985-1986 à la suite des grandes famines éthiopiennes, il s’engage en faveur de l’Afrique par le biais du Rallye Dakar et devient l’un des premiers artistes français à s’investir personnellement dans l’humanitaire. C’est au cours d’une opération destinée à acheminer des pompes à eau pour la culture du riz qu’il meurt, avec quatre autres personnes, dans un accident d’hélicoptère alors qu’il survolait le désert malien.

En dépit de sa carrière écourtée par une mort prématurée, Daniel Balavoine a écrit et composé plus d’une centaine de titres et demeure aujourd’hui encore l’un des artistes francophones les plus populaires, fort de près de 20 millions de disques vendus et de tubes comme Tous les cris les SOS, Mon fils ma bataille, La vie ne m’apprend rien ou encore L’Aziza. En 2005 il figure sur la liste des 100 Français les plus célèbres établie par sondage BVA ; il y est classé dix-neuvième. À l’instar de Jean-Jacques Goldman, sa ligne mélodique inspirera de manière profonde la chanson française des années 1990 et du début des années 2000.

Daniel Balavoine vit ses premières années au 85, rue de Bretagne à Alençon, où il naît le 5 février 1952. Issu d’une famille originaire des Landes et du Pays basque, il est le benjamin d’une famille de six enfants. Il a deux sœurs : Marie-Françoise (née en 1940) et Claire (née en 1943) et trois frères : Bernard (né en 1944), Guy (né en 1946) et Yves (né en 1948). Son frère Xavier meurt d’une méningite foudroyante un an plus tôt, si bien que Daniel pensera être un bébé de remplacement et aura des rapports complexes avec sa famille, jugeant indécents les artistes qui s’épanchent sur leur vie personnelle.

Son père Émile est ingénieur en urbanisme et travaille pour le ministère de la Reconstruction. Sa mère Élisabeth Lamagdeleine est antiquaire et issue d’une vieille famille du Sud-Ouest de la France. Ils se séparent alors que Daniel a six ans, les enfants restant chez le père. Il passe la majorité de sa jeunesse dans le Sud-Ouest, Bordeaux, Biarritz puis Pau. En 1959, Daniel entre en pension à la suite de la mutation de son père en Algérie à Tizi Ouzou. Il apprécie peu le pensionnat qui lui fait perdre le goût de la religion et provoque chez lui un profond rejet de la discipline qui y règne. Vers 11 ans, il entend dans l’établissement She Loves You des Beatles ce qui — il le confiera plus tard — lui donne goût à la musique.

Lycéen à Pau, Balavoine est un élève doué, surtout en littérature. Il s’implique de très près dans la révolte étudiante de Mai 68 et s’imagine alors faire une carrière politique. Mais la fin du mouvement le déçoit, et il décide de se lancer dans la musique.

Après trois mois de terminale, il quitte son établissement en décembre 1969 afin de se consacrer à la musique.

Il débute chanteur de bal et se produit à Pau, notamment dans le quartier du Hédas, au Chaudron (actuellement Gusto), en interprétant Bob Dylan. Intégrant successivement les éphémères groupes de rock Réveil, Shake’s puis Purple Eruption, il acquiert une petite notoriété locale.

En 1971 il décide de monter à Paris avec ses amis une première fois. Mais de retour à Pau, il est contacté par le groupe Présence dont le chanteur vient de partir. De nouveau sur Paris, il passe une audition au cours de laquelle un autre jeune chanteur, du nom de Laurent Voulzy, concourt. Balavoine est retenu et commence à côtoyer les studios. Un premier 45 tours oscillant entre hard rock et slow sort chez Vogue : il ne s’en vendra que 247 exemplaires. Malgré l’échec de ce disque, Présence se produit un peu partout en France. Entretemps, il se mariera avec une jeune polonaise rencontrée au Gibus où elle est caissière, Dominique Shroo, mais ils se séparent en 1974 et divorcent en 1979. Il évoque leur relation dans la chanson Couleurs d’automne de son premier album De vous à elle en passant par moi.

En 1972, le groupe signe chez Warner Bros. et Balavoine le quitte.

Pour assurer le quotidien, Balavoine trouve un emploi de disquaire mais ne renonce pas pour autant à la musique. En 1973 la maison de disques Vogue le rappelle et l’encourage à entamer une carrière solo. Le 45 tours Viens vite sort mais obtient à peine plus de succès qu’à l’époque de Présence. Il gardera un mauvais souvenir de cette période en raison des exigences du directeur artistique. Daniel quitte Vogue et, accompagné de son frère Guy, devient choriste. La même année, ils sont engagés dans l’opéra-rock La Révolution française de Claude-Michel Schönberg.

À la même période, Patrick Juvet prépare son passage à l’Olympia et recherche un choriste avec une haute tessiture. Contacté par sa productrice, Daniel est engagé et entame avec l’artiste une tournée au cours de l’année 1974. Daniel Balavoine lui compose une chanson Couleurs d’automne pour son prochain album intitulé Chrysalide ; Patrick Juvet, généreux, la lui laisse chanter. Le disque sort chez Barclay. C’est d’ailleurs pendant cet enregistrement que Daniel fait la connaissance d’Andy Scott, ingénieur du son, qui ne le quittera plus. Séduit par la voix de Balavoine, Léo Missir, vice-président et directeur artistique de Barclay, lui fait signer sur-le-champ un contrat de trois albums. Leur collaboration durera bien au-delà.

Le premier 33 tours de Daniel Balavoine sort en mars 1975 et s’intitule De vous à elle en passant par moi, enregistré de nuit au Studio Hoche qu’il libère lui et son équipe au matin pour le début des séances de neuf heures11. Aucun titre ne se démarque clairement : seul Évelyne et moi, unique extrait à paraître en single, passe timidement en radio. L’album ne rencontre pas le succès (5 000 exemplaires vendus). En 1982, en évoquant ce premier album dans l’émission Aujourd’hui la vie, Balavoine admet que « c’était un album léger, il est gentil mais sans plus », ajoutant que sa « personnalité n’était pas encore précise, même [sa] voix était très différente ». Il affirme que les « sujets traités n’avaient aucun intérêt » vu qu’il parlait de lui et de ses fiancées et que ça lui « arrive de le faire écouter à ceux qui ont envie de rire ». Attristé par l’échec de De vous à elle en passant par moi, Balavoine ne reprendra jamais les titres de l’album en concert, pas plus que le single suivant, Vienne la pluie, sorti la même année, qui passe également inaperçu et qui connaît des problèmes en raison de sa pochette, reprenant sans autorisation la peinture Les Vacances de Hegel de René Magritte.

Peu avant, il croise la route de Catherine Ferry dont il tombe amoureux. Il devient par ailleurs le pygmalion de la jeune femme. Elle est choisie pour représenter la France à l’Eurovision 1976 lors de la sélection nationale française avec la chanson Un, deux, trois écrite par Jean-Paul Cara et composée par Tony Rallo. Les frères Balavoine chantent les chœurs bien que Daniel n’aime pas la chanson et font partie des choristes qui accompagnent la chanteuse lors de sa prestation au Concours Eurovision de la chanson à La Haye le 3 avril 1976. Un temps favorite, la chanson se classera deuxième au terme du vote final. Daniel écrira ensuite la majeure partie des futures chansons de Catherine Ferry, dont les titres Bonjour, bonjour en 1982 et Vivre avec la musique en 1984.

Au cours d’un voyage en Pologne en accompagnant Catherine Ferry, avec qui il est en couple à l’époque, Balavoine, heurté par le climat politique ambiant, imagine un album-concept autour du mur de Berlin, qu’il enregistre avec ses propres musiciens et son ami ingénieur du son, Andy Scott, bénéficiant de moyens qu’aurait obtenus un chanteur déjà célèbre. Intitulé Les Aventures de Simon et Gunther…, le disque, mêlant rock progressif et musique classique, sort en avril 1977 et bénéficie d’une promotion plus grande que sur l’album précédent. Malgré le succès d’estime obtenu, les ventes de cet ovni paru en pleine période disco restent faibles (seulement 20 000 exemplaires écoulés) et Eddie Barclay s’impatiente des résultats du chanteur et fait savoir à Léo Missir que le prochain album sera décisif. Parallèlement, Balavoine est choriste sur le premier album d’Alain Bashung, Roman-photos.

Entre-temps, Michel Berger, qui est en passe d’achever la composition de l’opéra-rock Starmania, cherche un chanteur pour interpréter le rôle de Johnny Rockfort. Impressionné par une prestation de Balavoine qui interprète à la télévision Lady Marlène (l’unique titre du dernier album ayant réussi à percer), il l’embauche. France Gall, alors compagne de Michel Berger, témoigne :

« La première fois qu’on a vu et entendu Daniel, c’était à la télé : Michel et moi étions assis par terre dans notre chambre de Beauséjour et regardions par intermittence l’émission de Guy Lux. Quand il est entré pour chanter Lady Marlène avec un grand orchestre, nous avons eu un choc. Raide comme un piquet, planté derrière son micro sur pied, il a commencé à chanter d’une voix qu’on n’avait jamais entendue, avec un timbre nouveau et une tessiture tellement large et aiguë qu’on en est restés bouche bée. »

Dès lors débute entre eux une grande et fraternelle amitié.

En octobre 1978 sort l’album studio de Starmania, dont, de nombreux titres deviennent en quelques semaines des hits. Balavoine y interprète Quand on arrive en ville, Banlieue nord et le SOS d’un terrien en détresse, composé et taillé sur mesure à sa voix. Le disque demeure une des meilleures ventes françaises de l’Histoire, cumulant plus de deux millions d’unités vendues18. L’œuvre, plus tard adaptée en anglais, est tout aussi bien accueillie à l’étranger.

En parallèle — et après un 45 tours encore peu rentable, Je suis bien, sorti en février 1978, bien que lui permettant de bénéficier de l’interpréter à plusieurs reprises à la télévision — Daniel Balavoine enregistre son troisième album Le Chanteur avec le groupe Clin d’œil, dans les bacs quelques semaines avant la sortie de Starmania. Clin d’œil participera aussi aux deux albums suivants. La chanson Le Chanteur qui donne son titre à l’album, obtient un succès fulgurant et se vend à plus de 500 000 exemplaires. Avec ce titre (devenu un standard de son répertoire et qui demeure, aujourd’hui encore, une de ses plus célèbres chansons), Balavoine, lucide et amer, chante les ambitions et les craintes d’un artiste en devenir. Il évoque la fulgurance du succès d’un nouveau venu dans le monde de la chanson, « J’me présente/je m’appelle Henri, […], j’suis chanteur, je chante pour mes copains », qui adulé du public et reconnu par les médias donne « des concerts de cent mille personnes, où même le tout Paris s’étonne », puis passe au terme d’une longue carrière du statut d’idole à celui de vieux chanteur jugé ringard par la jeune génération (« Les nouvelles de l’école diront que j’suis pédé, que mes yeux puent l’alcool, que j’fais bien d’arrêter ») et s’achève, après l’abandon de toute illusion et le désamour du public, par « J’veux mourir malheureux / pour ne rien regretter ». Les Oiseaux et Lucie seront également extraits du même album.

Cette double réussite, quasi simultanée, fait passer Daniel Balavoine de chanteur méconnu à vedette en devenir, ce qui, par la même occasion, lui permet de renouveler sereinement son contrat chez Barclay.

Du 10 avril au 3 mai 1979, Starmania est joué au Palais des congrès de Paris, où 100 000 personnes au total assistent au spectacle. La distribution, outre Daniel, se compose de France Gall, Diane Dufresne, Étienne Chicot, Fabienne Thibeault, Nanette Workman pour ne citer qu’eux. Balavoine marque profondément cette production et cette participation accroit davantage sa notoriété en lui donnant une image de rebelle, voyou et tendre à la fois.

Fort de cette expérience, il enregistre son quatrième album Face amour / Face amère, qui sort en octobre 1979 et comprend notamment Love Linda, dédié à sa nouvelle compagne Linda Lecomte, Rougeagèvre, Ces petits riens (une douce balade pop) et Me laisse pas m’en aller, dont la construction musicale rappelle celle du Chanteur. Sans réel tube, le disque est moyennement accueilli par le public, tout en étant salué par la critique qui lui décerne le prix Raoul-Breton. À Lille au théâtre Sébastopol, au mois de novembre, il donne le premier concert à son nom.

Balavoine se produit à l’Olympia du 31 janvier au 2 février 1980, où 1 200 spectateurs par soir viennent le voir, obtenant un accueil favorable des critiques professionnels. Toujours en ce début d’année 1980, il apparaît dans le film Alors… Heureux ? jouant le rôle d’un brancardier homosexuel, et pour lequel il compose également la musique du film.

Il fait aussi sensation le 19 mars 1980, lors d’un débat au journal de midi sur Antenne 222 au cours duquel il prend à partie François Mitterrand (encore dans l’opposition et premier secrétaire du Parti socialiste) et par la même occasion les journalistes présents sur le plateau, les accusant d’ignorer les problèmes de la jeunesse dans un monologue resté célèbre. Les médias l’érigent alors en porte-parole de cette même jeunesse, un rôle qu’il réfute et dont il désirera toujours se défaire estimant que ce n’était pas du tout son intention. Créant la polémique, il devient désormais un invité incontournable des émissions-débats, devenant un « bon client » aux yeux des médias. Après cette intervention, il est catalogué comme chanteur engagé dans l’esprit du grand public.

En bon ami, il soutient à l’époque la candidature de Coluche à l’élection présidentielle de 1981. Après le retrait de ce dernier, François Mitterrand lui demande de se joindre à sa campagne. Balavoine, sensible aux idées de gauche, chante dans la première partie de ses meetings pendant quelques semaines avant de se rétracter, refusant ce qu’il estime être une récupération politique. Il déclarera plus tard : « Je ne fais pas de politique, je fais du sentiment politique. »

En novembre 1980, il revient avec l’album Un autre monde, disque contenant Mon fils ma bataille (inspiré du divorce de son guitariste et ami Colin Swinburne), Je ne suis pas un héros (initialement écrit pour l’album À partir de maintenant de Johnny Hallyday), La vie ne m’apprend rien. Ces tubes deviennent des incontournables de son répertoire, tout comme, dans une moindre mesure, Lipstick Polychrome. L’album rencontre un énorme succès commercial, avec 500 000 exemplaires vendus.

Fort du succès de ses nouvelles chansons, Daniel réinvestit la scène de l’Olympia du 10 au 14 mars 1981. Il fait salle comble et enregistre son premier album en public, Balavoine sur scène qui parait en novembre 1981. La Chine est très présente dans ce spectacle. Il entame ensuite une grande tournée et participe, le 22 octobre, au concert 100 artistes pour les prisonniers d’opinions, au profit d’Amnesty International.

Parallèlement, Daniel fait ses débuts de présentateur à la télévision sur Antenne 2. En compagnie de Joëlle Mogensen (alors ex-chanteuse du groupe Il était une fois), il présente, le 11 avril 1981, un nouveau concept d’émission de variétés baptisé Tout nouveau, tout beau. L’aventure tournera court et s’arrêtera à ce premier numéro.

Durant l’hiver 1981, il part à Ibiza enregistrer un sixième 33 tours avec de nouveaux musiciens, dont le batteur américain Joe Hammer. À 30 ans, Balavoine veut entamer un nouveau virage musical, plus rock, plus électronique, s’écartant de plus en plus de l’acoustique. En avril sort Vendeurs de larmes porté par la chanson Vivre ou survivre, qui devient très vite un tube. Dieu que l’amour est triste, Soulève-moi et le titre éponyme de l’album sont aussi notables. Ce disque rencontre un grand succès public et obtient le prix Diamant de la chanson française.

Estimant que ses productions sont maintenant dignes de concerts plus imposants, il investit la plus grande salle de spectacle parisienne de l’époque, le Palais des sports, où il joue à guichets fermés du 9 au 13 juin 1982. Les moyens mis en œuvre sont importants et Balavoine offre au public un grand spectacle. Séduit par l’acoustique du lieu ainsi que son ambiance, il restera fidèle à cette salle.

Présent lors du Paris-Dakar 1986 en tant qu’ambassadeur de l’action humanitaire des Paris du Cœur (Action Écoles), Daniel Balavoine négocie pendant une bonne partie de la journée du 14 janvier avec le gouverneur de Gao, dont les autorités bloquent une partie du convoi acheminant les pompes à eaux. Le matin dans le petit avion qui l’emmenait de Niamey (Niger) à Gao (Mali), il donnait sa dernière interview filmée, volée au détour d’une conversation. Vêtu d’un sweat blanc et apparaissant très fatigué, il renouvelait sa confiance en son opération humanitaire au terme d’un échange bref.

Avec Thierry Sabine présent à ses côtés, ils donnent en fin d’après-midi le coup d’envoi d’un match de football entre l’équipe de Gao et celle de Mopti organisé dans le cadre du Paris-Dakar. La cérémonie s’éternise et le jour décline. Cette journée est décrite par tous les protagonistes comme l’une des pires de l’épreuve, avec un fort vent de sable, fluctuant tout au long de la journée. Thierry Sabine doit rejoindre par hélicoptère le bivouac de Gourma-Rharous, arrivée de l’étape à 250 km du site. Daniel Balavoine n’est pas prévu à bord. Plusieurs journalistes présents pour la couverture du rallye et prévus à bord ont ce jour-là échappé à la mort. Patrick Poivre d’Arvor, Yann Arthus-Bertrand, Jean-Luc Roy ou encore Patrick Chêne se seraient trouvés embarqués si deux avions en provenance de Bamako ne s’étaient pas posés par hasard sur le tarmac de Gao. Tous choisirent de s’y disperser.

Nathalie Odent et Jean-Paul Le Fur, journaliste au Journal du Dimanche et technicien radio RTL, les remplacent dans l’hélicoptère. Jean-Luc Roy, sur la proposition de Thierry Sabine, auprès duquel Balavoine réclamait de temps à autre un baptême de l’air en hélicoptère, cédera sa place au dernier moment au chanteur qui finira, après quelques hésitations, par monter à bord, pressé par le temps.

À 17 h 15, l’appareil décolle. Le pilote François-Xavier Bagnoud commence par suivre le fleuve Niger (un repère plat et simple) afin de limiter tout risque. Une heure plus tard, ils se posent une première fois à Gossi pour donner le coup d’envoi de la deuxième épreuve chronométrée et repartent au coucher du soleil bien que l’hélicoptère ne soit pas équipé pour voler de nuit. Vers 19 h, François-Xavier Bagnoud, n’y voyant plus rien décide d’atterrir 22 km avant l’arrivée. Les conditions sont exécrables, la nuit est tombée et le vent de sable remonte en puissance.

Thierry Sabine appelle par radio le bivouac et demande qu’on leur envoie un véhicule pour terminer le parcours. Il sort de l’hélicoptère et croise un concurrent immatriculé 198. D’un ton calme et rassurant, il réitère sa demande d’aide au pilote Pierre Lartigue et au copilote Bernard Giroux. Claude Brasseur, témoin de leur ultime arrêt, décrira pourtant Thierry Sabine très énervé à l’idée de rester immobile sous l’autorité de son pilote.

De manière inexplicable, ils redécolleront quelques instants plus tard en prenant en chasse le 4×4 de Charles Belvèze et de son coéquipier Jacquie Giraud, se guidant à partir des feux rouges arrière du véhicule. Les deux témoins décriront l’appareil comme volant en rase-motte à une dizaine de mètres au-dessus d’eux à très haute vitesse. Le terrain réputé vicieux, ce dernier accroche, après que le 4×4 a viré sur la gauche pour la contourner, le sommet d’une dune de 30 mètres incapable d’apprécier la déclivité progressive du terrain. Rapidement déstabilisé, l’hélicoptère bascule vers l’avant et se désintègre sur près de 150 mètres après plusieurs boucles en vrilles, éclatant entre temps contre un ou plusieurs acacias. Il est alors 19 h 20 ; l’accident se produit à seulement huit kilomètres et cinq minutes de vol du bivouac de Gourma-Rharous (approximativement 16° 49′ 52″ N, 1° 52′ 23″ O), en plein désert malien. Les cinq passagers meurent sur le coup.

Si l’accident en lui-même, même s’il est mal compris faute de témoins, reste a priori lié aux conditions météorologiques difficiles, la raison de leur dernier décollage semble irrationnelle et demeure à ce jour inexpliquée. Durant longtemps, la seule et unique réponse qui ait été avancée est la thèse d’une blessure, se fondant sur la découverte de gazes, à l’endroit de leur arrêt. Morsure de serpent, piqûre de scorpion ou tout autre traumatisme suffisamment grave pour s’envoler en urgence et ainsi arriver le plus vite possible à destination, et ce, malgré le danger. Depuis quelques années, un coup de sang de Thierry Sabine est de plus en plus évoqué par ceux qui l’ont connu et étaient sur place à l’époque. Il était de notoriété publique que le jeune pilote, fatigué du rythme qu’impliquait le Dakar, était en froid avec Thierry Sabine, peu enclin aux règles de sécurité et dont le charisme et le goût pour l’aventure étaient parfois jugés écrasants.

Le corps de Daniel Balavoine est, dans les jours qui suivent, rapatrié en France pour y être inhumé. Son cercueil est exposé un temps au public au funérarium du mont Valérien à Nanterre.

Ses obsèques furent célébrées le 20 janvier 1986 à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) , où il repose désormais, au cimetière de Ranquine.

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.