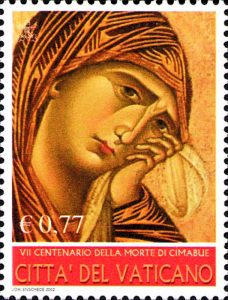

Cenni di Pepo dit Cimabue est un peintre majeur de la pré-Renaissance italienne né vers 1240 à Florence et mort vers 1302 à Pise.

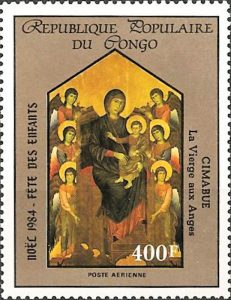

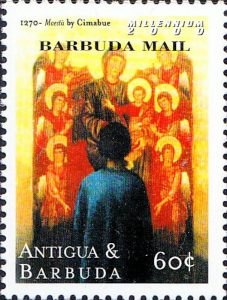

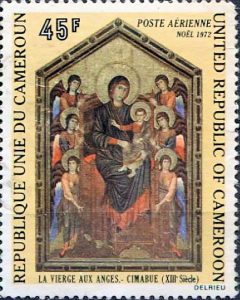

Cimabue assure le renouvellement de la peinture byzantine en rompant avec son formalisme et en introduisant des éléments de l’art gothique, tels que le réalisme des expressions et un certain degré de naturalisme dans la représentation du corps des personnages. De ce point de vue, il peut être considéré comme l’initiateur d’un traitement plus naturaliste des sujets traditionnels, ce qui en fait le précurseur du naturalisme de la Renaissance florentine.

Son influence est immense dans toute l’Italie centrale entre 1270 et 1285 environ. Les deux tiers du livre de Marques consacré au duecento concerne le cimabuisme, l’influence de Cimabue.

Développée et éclipsée par ses deux disciples Duccio di Buoninsegna et Giotto di Bondone, son impulsion réaliste innerve ainsi le cœur de la peinture italienne et plus généralement occidentale.

Notre perception de Cimabue a cependant été faussée pendant des siècles par le portrait qu’en a donné Giorgio Vasari dans sa première Vie, biographie s’inscrivant dans une vision campaniliste à la gloire de Florence (écartant de facto Giunta Pisano) et dont le principal objectif est de servir d’introduction et de faire-valoir à celle de Giotto. Le simple fait qu’il soit dans les Vite a longtemps rendu inacceptable sa formation pisane, les biographies continuant systématiquement à le rattacher à Coppo di Marcovaldo – le florentin le plus illustre le précédant. Et le retrait de la Madone Rucellai du catalogue de Cimabue en 1889 – œuvre clef du dispositif vasarien – a même un temps remis en cause la véracité de son existence.

La ré-évaluation de Cimabue s’est aussi heurtée à une malédiction persistante dont souffre le maigre corpus d’œuvres parvenues jusqu’à nous : la céruse (blanc de plomb) utilisée dans les fresques de la basilique supérieure Saint François d’Assise est, par oxydation, devenue noire, transformant les œuvres en un négatif photographique déroutant voire illisible; le sublime Crucifix de Santa Croce a subi des dommages irréversibles lors de l’inondation de Florence en 1966, et enfin le tremblement de terre de 1997 a fortement endommagé la voûte des quatre évangélistes – la partie jusqu’alors la mieux préservée des fresques de la basilique supérieure François d’Assise Saint François d’Assise, pulvérisant notamment le saint Matthieu.

La connaissance de l’œuvre de Cimabue a cependant bénéficié de la découverte, en 2019, de La Dérision du Christ, appartenant au diptyque de dévotion et venant compléter les deux seuls autres panneaux connus, la Vierge à l’Enfant trônant et entourée de deux anges (National Gallery, Londres) et la Flagellation du Christ (The Frick Collection, New York). La Dérision du Christ est classée trésor national par le ministère de la culture le 20 décembre 2019.

Bien qu’il s’agisse d’un des peintres les plus importants de la peinture occidentale, Cimabue n’échappe pas au sort de nombreux artistes du duecento (XIIIe siècle) pour lesquels nous n’avons que très peu d’informations documentées. De plus nous n’avons qu’un seul document concernant le jeune Cimabue (daté de 1272), tous les autres documents précèdent de quelques mois seulement sa mort (de septembre 1301 à février 1302).

8 juin 1272

Cimabue comparaît à Rome, en tant que témoin d’un acte notarié, relatant l’adoption de la règle augustinienne par les moniales de l’ordre de Saint-Pierre Damien (franciscain) qui avaient fui l’Empire Byzantin (« de Romanie exilio venientes »). Parmi les nombreux témoins (« aliis pluribus testibus »), seuls sept sont nommés : cinq religieux (le dominicain fra Rainaldo, évêque de Marsica et qui en 1273 sera élu évêque de Messine ; Pietro, chanoine de Santa Maria Maggiore, membre de la grande famille romaine des Paparoni ; fra Gualtiero da Augusta, un autre dominicain ; Gentile et Paolo, chanoines de l’église San Martino ai Monti et Armano, prêtre de San Pietro in Clavaro) et seulement deux laïcs : Jacopo di Giovanni, de la célèbre famille romaine del Sasso et enfin Cimabue (« Cimabove, pictore de Florencia »). Mais surtout deux personnalités prestigieuses sont présentes, en tant que protecteurs des moniales : le dominicain fra Tommaso Agni, tout juste nommé patriarche latin de Jérusalem (1272-1277), envoyé personnel du pape Grégoire X (1272-1276) et le cardinal Ottobuono Fieschi, neveu du pape Innocent IV (1243-1254) et futur pape sous le nom d’Adrien V (1276).

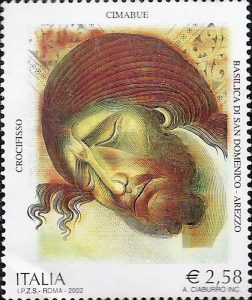

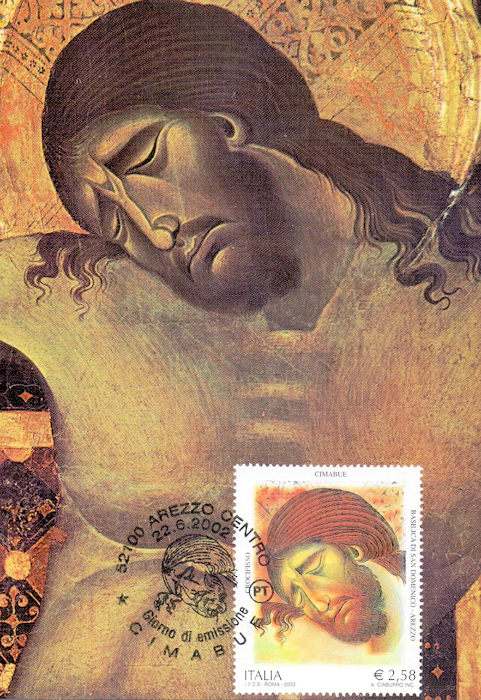

Ce document montre ainsi Cimabue – vraisemblablement âgé d’une trentaine d’années pour pouvoir témoigner – considéré comme une personne de qualité, au milieu de hautes personnalités religieuses, notamment dominicaines, ordre pour lequel il avait déjà réalisé le grand Crucifix d’Arrezo.

5 novembre 1301

Il s’agit de la commande d’un polyptyque muni d’une prédelle par l’Hôpital Santa Chiara de Pise à Cimabue (« Cenni di Pepo ») et « Nuchulus » : « un tableau avec des colonnettes, des tabernacles, une prédelle, représentant les histoires de la divine et bienheureuse Vierge Marie, des apôtres, des anges et autres figures également peintes ».

Une série de 21 documents échelonnés entre le 2 septembre 1301 et le 19 février 1302 évoque les rémunérations des journées de Cimabue (« Cimabue pictor Magiestatis ») travaillant sur la mosaïque absidiale du dôme de Pise.

Le dernier document – celui du 19 février 1302 – indique que Cimabue a réalisé le saint Jean (« habere debebat de figura Sancti Johannis »), qui est ainsi l’unique œuvre de Cimabue documentée.

19 mars 1302

Dans un document cité par Davidsohn en 1927 mais non retrouvé, il est mention des héritiers de Cimabue (« heredes Cienni pictoris »).

4 juillet 1302

La Société des Piovuti reçoit une nappe anciennement propriété de Cimabue. Cimabue, n’étant pas pisan, il semble peu probable qu’il ait été membre de la Compagnia dei Piovuti, réservée aux citoyens pisans (peut-être le propriétaire de son logement).

En résumé, nous n’avons donc que très peu d’informations documentées concernant la vie de Cimabue: il est né à Florence, était présent à Rome le 8 juin 1272; il œuvra à Pise en 1301 et 1302, exécutant le Saint Jean et il est mort en 1302.

Tous les autres éléments biographiques découlent soit des textes anciens – tous posthumes – soit de l’étude de son œuvre.

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.