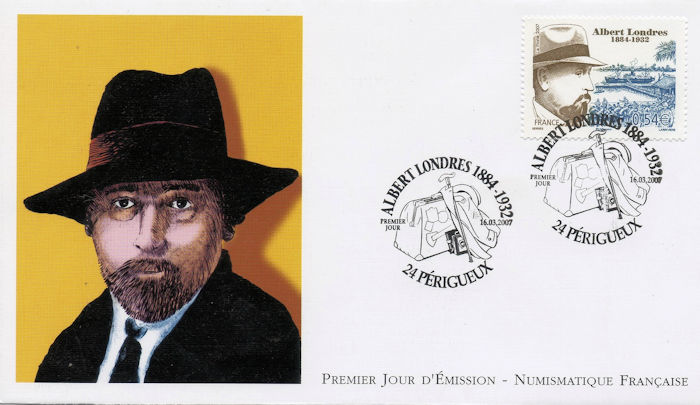

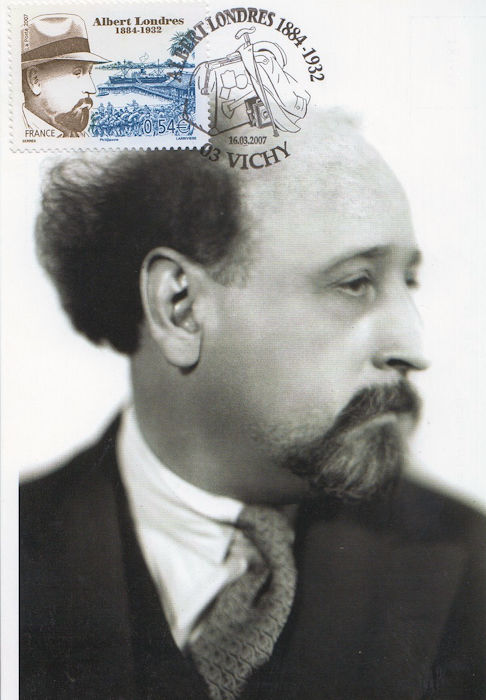

Albert Londres, né le 1er novembre 1884 à Vichy et mort le 16 mai 1932 dans le golfe d’Aden, au large du protectorat d’Aden (auj. Yémen), dans l’océan Indien, est un journaliste et écrivain français.

Depuis 1933, le prix Albert-Londres récompense les meilleurs journalistes francophones.

Après le lycée, il part à Lyon en 1901 pour travailler en tant que comptable, puis décide de se rendre à Paris en 1903. Il y publie son premier recueil de poèmes en 1904 : Suivant les heures. René Varennes signale les recueils ultérieurs : L’âme qui vibre (1905-1907), Lointaine, La Marche à l’étoile (1908-1910). Il écrit aussi une pièce de théâtre en cinq actes et en vers : Gambetta, qui ne fut cependant jamais jouée.

Il écrit occasionnellement des articles pour des journaux de sa région, avant de devenir correspondant parisien du journal lyonnais Le Salut Public en 1904.

En 1906, il commence une carrière de journaliste parlementaire au quotidien Le Matin. Son rôle, suivre ce qui se dit dans les couloirs du Palais Bourbon pour en tirer des articles jusque là non-signés. C’est au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, qu’Albert Londres se révèle être un reporter talentueux, fin observateur et plume précise et acérée. Réformé en raison de sa santé précaire et d’une faible constitution, il fait partie des rares journalistes disponibles à la rédaction du Matin. Envoyé au front, il publie un premier grand article dans les colonnes du Matin du 12 septembre. Avec un photographe, un certain Moreau, il arrive à Reims où la cathédrale, bombardée par les Allemands, est en feu. Sa relation de cet événement saisissant est tout de suite remarquée. Elle paraît dans l’édition du 19 septembre. Sa signature s’inscrit pour la première fois dans les colonnes du journal. Il devient correspondant de Guerre, suit les combats en France et en Belgique. Courant 1915, il croit que l’issue de la guerre se joue dans les Dardanelles et, en raison du refus du Matin, part vers l’Orient pour le compte du Petit Journal. Il connaîtra deux années pénibles à suivre des combats balkaniques confus. A son retour, il intègre, avec une quinzaine de ses confrères, le groupe des correspondants dotés d’une habilitation militaire. On les appellera les “brassards verts” en raison de ce signe distinctif porté sur leur uniforme. En 1919, pour ses reportages sur l’Italie, Albert Londres est licencié du Petit Journal sur ordre direct de Clemenceau[réf. souhaitée]. Faisant son métier, il rapporte que « les Italiens sont très mécontents des conditions de paix concoctées par Clemenceau, Lloyd George et Wilson. »

Ensuite, il travaille pour le journal illustré Excelsior, « quotidien populaire de qualité » qui vient le chercher. En 1920, le journaliste réussit à entrer en Russie soviétique, décrit le régime bolchevik naissant, peint les portraits de Lénine et de Léon Trotski et raconte les souffrances du peuple russe. Il n’est pas à l’aise. « Albert Londres est abasourdi. Écœuré par ce qu’il découvre. Ce n’est pas de la propagande bourgeoise. Cela relève du bourrage de crâne martelé par des feuilles stipendiées. »

En 1922, il se rend en Asie. Il raconte le quotidien du Japon et la folie de la Chine (La Chine en folie). Il relate aussi les actions de Nehru, de Gandhi et de Tagore en Inde. Dès 1923, sa notoriété ne cesse de grandir et ses reportages commencent à être publiés sous forme de livres par les éditions Albin Michel, au travers d’Henri Béraud, autre grand reporter désormais directeur littéraire du Petit Parisien. Albert Londres écrit désormais pour ce journal et entreprend de nouvelles investigations en France.

En 1929, alors que l’antisémitisme grandit en Europe, il mène une vaste enquête-reportage sur les communautés juives d’Europe, depuis le quartier juif de Londres jusqu’au Shtetls (villages juifs) de Transylvanie, et des ghettos misérables de Pologne, de Varsovie, de Prague jusqu’en Palestine3, où il décrit les exploits des jeunes immigrants, perce la duplicité de l’Angleterre, et relate l’hostilité des Arabes. Le Petit Parisien publie vingt-sept articles en 1930, réunis ensuite sous le titre Le Juif errant est arrivé, qu’il conclut par l’interrogation : « Le Juif errant est-il arrivé ? Pourquoi pas ? ».

En 1923, il se rend en Guyane où il visite le bagne aux Îles du Salut, à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. Décrivant les horreurs de ce qu’il voit, son reportage suscite de vives réactions dans l’opinion mais aussi au sein des autorités.

« Il faut dire que nous nous trompons en France. Quand quelqu’un – de notre connaissance parfois – est envoyé aux travaux forcés, on dit : il va à Cayenne. Le bagne n’est plus à Cayenne, mais à Saint-Laurent-du-Maroni d’abord et aux îles du Salut ensuite. Je demande, en passant, que l’on débaptise ces îles. Ce n’est pas le salut, là-bas, mais le châtiment. La loi nous permet de couper la tête des assassins, non de nous la payer. Cayenne est bien cependant la capitale du bagne. (…) Enfin, me voici au camp ; là, c’est le bagne. Le bagne n’est pas une machine à châtiment bien définie, réglée, invariable. C’est une usine à malheur qui travaille sans plan ni matrice. On y chercherait vainement le gabarit qui sert à façonner le forçat. Elle les broie, c’est tout, et les morceaux vont où ils peuvent. »

« On me conduisit dans les locaux. D’abord je fis un pas en arrière. C’est la nouveauté du fait qui me suffoquait. Je n’avais encore jamais vu d’hommes en cage par cinquantaine. […] Ils se préparaient pour leur nuit. Cela grouillait dans le local. De cinq heures du soir à cinq heures du matin ils sont libres – dans leur cage. »

Albert Londres dénonce aussi un fait que l’on ignore souvent : le « doublage ». « Quand un homme est condamné de cinq à sept ans de travaux forcés, cette peine achevée, il doit rester un même nombre d’années en Guyane. S’il est condamné à plus de sept ans, c’est la résidence perpétuelle. Combien de jurés savent cela ? […] Le bagne commence à la libération. Tant qu’ils sont en cours de peine, on les nourrit (mal), on les couche (mal), on les habille (mal). Brillant minimum quand on regarde la suite. Leurs cinq ou sept ans achevés, on les met à la porte du camp. ». Nous pouvons imaginer la suite.

Son livre est une galerie de portraits : Hespel, Bel-Ami, Ullmo, Duez, Eugène Dieudonné, Roussenq, Marcheras… les bagnards sont des hommes ! – même si dans ce lieu, ils tendent à devenir des animaux. En 1924, il poursuit ses enquêtes sur les travaux forcés et se rend en Afrique du Nord où des bagnes militaires accueillent les condamnés des conseils de guerre qui n’en finissent pas d’expier leur très grande faute.

Il s’intéresse au sort des Françaises conduites en Argentine pour y être prostituées. Son récit paraît en 1927 sous le titre Le chemin de Buenos Aires (La Traite des Blanches) aux éditions Albin Michel. Il démonte les arguments des bien-pensants et souligne la responsabilité collective dans un trafic qui fleurit sur la misère des femmes.

À l’automne 1927, Albert Londres s’engage dans une campagne en faveur de la réhabilitation du forçat évadé Eugène Dieudonné. Ancien membre présumé de la bande à Bonnot, Dieudonné avait été injustement condamné à mort puis aux travaux forcés à perpétuité pour tentative d’assassinat. La campagne de presse menée par Londres dans les colonnes du Petit Parisien porte ses fruits : Dieudonné obtient la grâce puis revient en France, aux côtés du reporter, le 28 octobre 1927. De cet épisode médiatique sera tiré un reportage publié aux Éditions de France en 1928. D’abord intitulé L’homme qui s’évada, il est réédité en 1932 sous le titre de Adieu Cayenne ! Nouvelle version de L’Homme qui s’évada.

En 1928, toujours pour Le Petit Parisien, il voyage du Sénégal au Congo et découvre que la construction des voies ferrées ou les intolérables exploitations forestières provoquent un nombre effroyable de morts parmi les travailleurs africains. « Ce sont les nègres des nègres. Les maîtres n’ont plus le droit de les vendre. Ils les échangent. Surtout ils leur font faire des fils. L’esclave ne s’achète plus, il se reproduit. C’est la couveuse à domicile. » Il conclut en critiquant la colonisation française qu’il compare défavorablement à la colonisation britannique ou belge (Terre d’ébène).

Il part ensuite pour les Balkans et enquête sur les mécanismes du terrorisme des Comitadjis, des nationalistes macédoniens qui contestent la division de leur territoire entre la Bulgarie, la Serbie et la Grèce (Les Comitadjis).

En 1932, Albert Londres va couvrir pour Le Journal la guerre sino-japonaise. Il rédige une série d’articles en février et mars 1932 qu’il envoie par câblogrammes. Ce seront ses derniers articles. (source Le Journal).

En février et mars 1932, Albert Londres envoie ses derniers articles au quotidien Le Journal depuis la Chine.

Il meurt suite à l’incendie du Georges Philippar, paquebot de la Compagnie des messageries maritimes dans la nuit du 15 au 16 mai 1932 au large d’Aden, dans le golfe d’Aden, au large du protectorat d’Aden (auj. Yémen) alors que le navire le ramenait de Chine où il avait effectué une longue enquête.

Lors de sa construction deux ans plus tôt dans les Chantiers de Saint-Nazaire, le Georges Philippar avait déjà échappé à deux départs de feu dus à des problèmes sur le circuit électrique. Il semble que la tension de 220 volts en courant continu délivrée dans le navire, et élevée pour l’époque, l’était trop pour le câblage du bateau. Lors de son voyage aller, les électriciens du bord n’ont cessé d’être sollicités pour traiter des courts-circuits et neutraliser des réseaux électriques victimes d’échauffements de câbles dangereux. Des câbles de secours ont même dû être achetés lors des escales techniques. Le Bureau Veritas avait ordonné, avant le départ, le déplacement du tableau électrique général, le jugeant insuffisamment protégé.

Les circonstances de sa mort, mort dans l’incendie ou mort noyé restent encore imprécises. Lors de l’évacuation du navire, M. Julien, un voisin de cabine d’Albert Londres, dit l’avoir entendu appeler à l’aide, bloqué dans sa chambre probablement, selon M. Julien, car il avait dû activer la fermeture électrique de sa cabine que le court-circuit qui avait provoqué l’incendie avait bloquée.

Dans son ouvrage Paquebots vers l’Orient, Philippe Ramona relate le témoignage de l’officier mécanicien de bord, un dénommé Sadorge, témoignage qui fit l’objet d’un procès-verbal lors de son audition pendant l’enquête sur la catastrophe9 qui entend des appels provenant d’une cabine de luxe du pont immédiatement inférieur. Il aperçoit alors un passager qui sortait par le hublot et qui appelait à l’aide, tentant d’échapper aux fumées. Sadorge lui descend alors une manche à eau, sorte de tuyau de toile servant à laver le pont et à la lutte contre l’incendie. L’homme, paniqué, s’en saisit et arrive à grimper jusqu’au pont des embarcations. Le pensant hors de danger, Sardorge part s’occuper des passagers commençant à affluer et perdus sur le pont. Or la manche à eau, attaquée par les flammes, céda, précipitant Albert Londres dans la mer. La description physique faite par le mécanicien, correspond trait pour trait à celle de Londres, qui serait donc mort noyé, à l’instar de nombreux autres passagers.

Albert Londres semblait avoir découvert un grand scandale en Chine : « Il est question d’armes, de drogue, d’immixtion bolchévique dans les affaires chinoises », rapporte la biographie écrite par Pierre Assouline. Mais les écrits de son reportage brûlent également dans l’incendie. Le doute plane alors sur sa cause : accident ou attentat ? Les hypothèses d’un complot sont renforcées par la mort quelques jours plus tard, d’un couple d’amis, Alfred et Suzanne Lang-Willar, qui voyageaient avec Albert Londres sur le Georges Philippar. Rescapés de l’incendie, ils sont pris en charge dès leur arrivée à Brindisi, dans le sud de l’Italie par les pilotes Marcel Goulette et Lucien Moreau, spécialement mandatés par un grand quotidien français pour les ramener à Paris le plus vite possible. Ils meurent tous les quatre dans l’écrasement sur les Apennins de l’avion de Goulette. Le Figaro de l’époque dénoncera alors un “complot bolchevique”.

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.