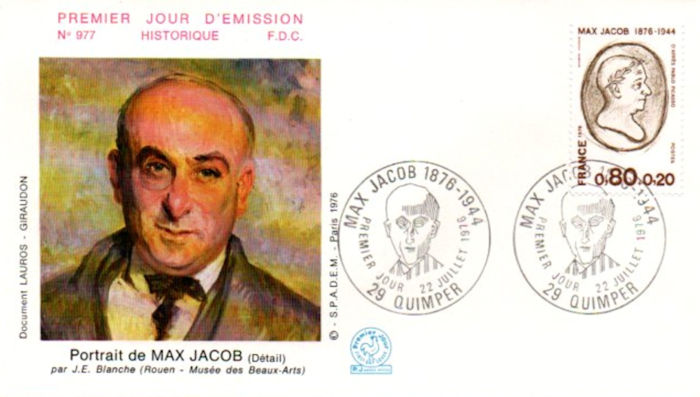

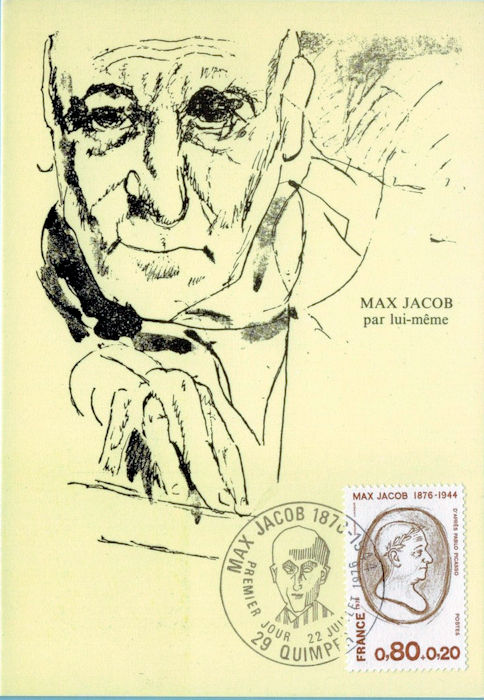

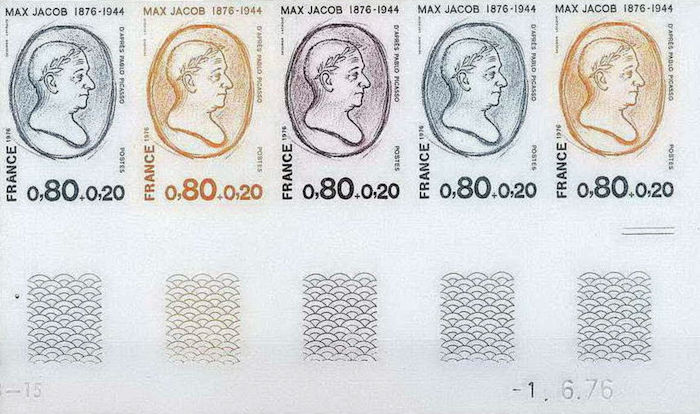

Max Jacob, né le 12 juillet 1876 à Quimper et mort le 5 mars 1944 à Drancy, est un poète moderniste et romancier mais aussi un peintre français.

Précurseur de Dada puis du surréalisme sans y adhérer, il bouleverse de son vers libre et burlesque la poésie française dès 1917, après avoir renoncé à sa carrière de journaliste auprès d’Alphonse Allais et s’être intimement lié à Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Marie Laurencin, André Salmon, Amedeo Modigliani. Artiste vivant principalement de sa peinture, laquelle a été assimilée à l’École de Paris, il devient à partir de 1934 un épistolier influent, en particulier sur Jean Cocteau, et prolixe, dont la théorie esthétique, au-delà du mysticisme qui anime son écriture, sert en 1941 de fondement à l’École de Rochefort.

Né en Basse Bretagne dans une famille juive voltairienne et non pratiquante, Max Jacob, qui restera toute sa vie tourmenté par son homosexualité, se convertit en 1915 au catholicisme après avoir eu plusieurs visions, tout en continuant à animer l’avant-garde montmartroise et montparnassienne. À partir de 1936, il mène à Saint-Benoît-sur-Loire la vie monacale d’un oblat séculier rattaché à l’abbaye de Fleury. Sa poésie témoigne dès lors du quasi quiétisme dans lequel il assume douloureusement sa vie de pécheur comme une condition de sa rédemption. Ses origines ashkénazes lui valent, six mois avant la Libération de Paris, d’être arrêté par la Gestapo, destin qu’il accepte comme un martyre libérateur. Interné par la gendarmerie française dans le camp de Drancy, il y meurt en cinq jours, trente heures avant sa déportation programmée pour Auschwitz.

Vivant au premier étage d’une élégante maison neuve au 8 rue du Parc, le long de l’Odet, le petit Max passe à Quimper une enfance confortable, imprégnée de légendes et de la ferveur catholique des pardons qu’exaltent la défaite de 1870, la Grande Dépression, l’implication du clergé dans le revanchisme et le « redressement moral », puis la politique de l’« esprit nouveau », notamment par le culte du Sacré-Cœur. N’ayant pas reçu le baptême, il souffre d’être exclu de cette vie fervente, particulièrement quand les processions défilent sous les six fenêtres du balcon. Il apprend l’orgue dans la cathédrale Saint Corentin avec son professeur de piano.

Depuis son plus jeune âge, il manifeste une phobie des chiens même petits, peur irrationnelle qui le poursuivra toute sa vie, de sorte qu’il se fera mordre de nombreuses fois et que les animaux représenteront souvent dans sa poésie des lieux d’angoisse. Dès l’âge de huit ans, il s’amuse à prédire avec assurance l’avenir de ses camarades et fait des horoscopes. Il se moque des enfants bretonnants et joue aux « rêves inventés ». Battu par sa sœur et son frère aînés, il ne trouve pas de consolation auprès d’une mère railleuse, toute à sa toilette, et restera très attaché à la petite dernière, Myrthe-Léa, qui a huit ans de moins que lui.

À treize ans, afin de soigner sa nervosité débordante, il est envoyé à Paris consulter Jean-Martin Charcot, lequel pratique une psychothérapie fondée sur la suggestion et utilise parfois l’hypnose. Il passe l’année scolaire 1890-1891 dans une maison de santé pour adolescents issus des milieux favorisés. Au retour de cette expérience parisienne où la fréquentation des pensionnaires l’a sensibilisé aux beaux-arts et à la musique, il entame une scolarité des plus brillantes, conversant souvent en privé avec ses professeurs, collectionnant les prix en histoire, en sciences naturelles, en allemand, en rhétorique. Il s’enthousiasme pour Baudelaire et Jules Laforgue et, avec ses camarades les plus exaltés, essaie de lancer des revues littéraires qui fâchent le proviseur. En 1894, il obtient un huitième accessit au concours général de philosophie, et se voit proposer une bourse pour préparer le concours de Normale, dans une classe du prestigieux lycée Lakanal, à laquelle il renonce.

En décembre 1898, Max Jacob, introduit par le peintre et ami Fernand Alkan-Lévy auprès de Roger Marx et recommandé par celui-ci, commence à exercer comme critique d’art sous le nom de son grand-père maternel, Léon David, au Moniteur des arts, ce qui lui permet de parcourir les expositions. En septembre 1899, il est promu rédacteur en chef de La Revue d’art, nouveau titre de cette revue, publiée par Ernest Flammarion et reprise par Maurice Méry.

Celui-ci veille comme un père sur le jeune homme et Madame Méry reçoit à dîner le protégé de son mari. Installé dans la carrière de journaliste, Max Jacob, alias Léon David, porte barbe et redingote. Il est devenu l’objet de la fierté familiale. Payé vingt francs, somme relativement considérable, par article hebdomadaire, il s’offre des cours de dessin à l’atelier dont Jean-Paul Laurens a confié l’animation à ses élèves, au sein de l’Académie Julian.

Le ton condescendant et le style pédant par lesquels les articles de Léon David proclament la fin du classicisme agacent, au point que son directeur, Maurice Méry, se sent obligé de prendre la plume et défendre l’indépendance de ses journalistes. Lassé du métier d’écrivaillon tirant à la ligne, exaspéré par un lectorat conformiste, Max Jacob démissionne à la fin21 d’octobre 189920 et tombe malade. En janvier 1900, il revient prendre un poste de secrétaire de rédaction au Sourire, une revue satirique fondée par Maurice Méry quatre mois plus tôt et appartenant au même groupe de presse Le Gaulois. Il y publie quelques articles, dont certains signés du nom de son rédacteur en chef, Alphonse Allais.

C’est à Montmartre, chez Pedro Mañach, qu’en juin 1901, après en avoir admiré une des toiles exposées chez Ambroise Vollard23, Max Jacob, qui a laissé sa carte à chaque fois qu’il passait à la galerie avec un mot pour le peintre méconnu24, fait la connaissance de Pablo Picasso. Auprès du critique, de cinq ans son aîné, le jeune peintre fraichement arrivé d’Espagne et dont le compagnon d’infortune, Carlos Casagemas, perdu d’alcool, vient de se suicider, se familiarise au français et au Paris des arts.

Max Jacob, reconnu par la profession et estimé des peintres, mais déçu par sa « conquête de Paris », décide de tenter sa chance dans sa province. Ce qui le détermine à briser sa carrière, c’est la prise de conscience de l’écart entre la langue pratiquée par les journalistes et son projet initial de devenir écrivain. Il publie son dernier article dans Le Sourire le 21 décembre 1901, un poème intitulé en forme de sourire Enterrement, trois jours avant Noël.

En 1932, pour une des dernières soirées données à la villa Noailles par Anna de Noailles, Francis Poulenc conçoit à partir d’extraits choisis et recomposés du Laboratoire central, qui a consacré le poète dix ans plus tôt, une cantate profane, Le Bal masqué.

Après la mort de mon amour, oh ! de longs mois après, la douleur et la joie d’avoir aimé (t’aimè-je encore ?) après l’obscur charnier des ruptures sanglantes, et morte et mort et toi en moi et moi en toi, et morte et mort, moi que voici et toi là-bas, je te parlai, ô l’angélique, je te parlai de cette visite dans la neige à la porte de ta maison en ce Paris de velours blanc, pierre de lune, ombre et lumière en chaque rue.

« Je savais que vous êtes fou, car tous les médecins vous le diront, les plus vrais fous sont les plus calmes. »

À la fin de cette année 1932, Max Jacob a cinquante six ans et une couronne de cheveux blancs quand il rencontre chez Léon Merle de Beaufort le jeune René Dulsou, étudiant en droit qui multiplie les relations homosexuelles et publie des critiques cinématographiques sous le pseudonyme de Sinclair. Les sentiments d’amour « paternel » qu’il éprouve pour celui-ci, contrevenant à son engagement en religion, le mettent à la torture et le conduisent au bord du suicide. Par trois fois, son confesseur lui refuse l’absolution. En juin, il est invité pour une semaine de vacances par les parents de René et en septembre, il part pour Lourdes, mais c’est pour rejoindre son amant dans le village voisin de Saint-Marcel-sur-Aude.

Entretemps, le 13 juillet 1933, André Salmon le fait nommer chevalier de la Légion d’honneur par le ministre de l’Éducation nationale138 Anatole de Monzie, un ami de Marc Sangnier. À l’automne, il s’installe dans un entresol de la rue de Duras, qu’il loue et habite avec son agent Pierre Colle, le fils d’un ami d’enfance qui depuis deux ans tient avec le jeune Christian Dior une galerie d’art. Dans le Paris mondain, il fait montre d’un certain dandysme.

Sa notoriété lui vaut les sollicitations de jeunes poètes qui l’importunent, tel Edmond Jabès, mais auxquels il s’astreint de prodiguer ses conseils agacés. Elle lui vaut aussi depuis une dizaine d’années l’opprobre de la presse catholique, ce qui le met au désespoir. Il y a loin de Max Jacob à Paul Claudel ou François Mauriac. Dix ans plus tôt, il appuyait chaleureusement le pamphlet de Julien Green dénonçant l’hypocrisie catholique. Pour surmonter l’hostilité des conservateurs, il compte dès 1934 sur l’appui du jeune Abbé Morel dans la rédaction d’une anthologie catholique qui obtienne l’imprimatur mais le projet, repris maintes fois sous de nouvelle formes jusqu’à la veille de sa mort, n’aboutira pas.

En 1935, Max Jacob déménage avec Pierre Colle pour un grand appartement ensoleillé au 17 de la rue Saint-Romain, rive gauche, non loin de Montparnasse. Il organise à Paris pour Jean Moulin, alias Romanin, secrétaire général de préfecture et peintre amateur rencontré en 1932 quand celui-ci était sous-préfet de Châteaulin, une exposition des eaux fortes de son ami qui ont servi à illustrer une édition des poèmes de Tristan Corbière. À Quimper, il rencontre un jeune pion qu’il encourage146 dans la voie de l’écriture, Per Jakez Helias.

Dévalués par la crise, ses revenus, malgré les sept mil francs de rente obtenus en décembre 1932 à la suite de l’accident automobile d’août 1929, ne lui permettent pas, comme il l’envisageait initialement, de maintenir un train de vie parisien, d’autant, qu’ayant omis de déclarer cette pension, il est poursuivi par le fisc. Le 1er juillet 1935, il apprend que René Dulsou, qu’en deux ans et demi il a fervemment tenté de convertir à la prière, le trompe.

René Dulsou l’ayant quitté en septembre 1935 pour un Lou, Max Jacob, sans désespérer dans un premier temps de retrouver son amant, revient à Saint-Benoît-sur-Loire en 1936. Sa retraite y sera définitive. Pensionnaire de l’inconfortable hôtel Robert, il y adopte une vie quasi monastique, en suivant la règle de Saint François de Sales. Il communie tous les matins, assiste très régulièrement à la messe, uniquement celle des domestiques, et participe à son service. On le voit souvent en prière devant la statue de la Sainte Vierge ou sur le chemin de croix. Pris initialement pour un original très parisien, la dévotion exemplaire de « Monsieur Max » procure à celui-ci l’amitié de nombreux villageois et provoque même des conversions. Il accomplit des retraites parmi les rares bénédictins dépêchés à la restauration de l’abbaye de Fleury, qui est désertée depuis 1903. La tâche lui est confiée de faire visiter aux pèlerins de passage l’ancienne abbatiale qui abrita les reliques de Saint Pol Aurélien, premier évêque du Finistère, et il rédige un guide touristique à leur intention. Il entretient une volumineuse correspondance, écrit beaucoup, en particulier de longues méditations religieuses qu’il rédige de très bon matin et qui attestent une foi fulgurante.

Dès l’été 1936, Roger Lannes, Pierre Lagarde, Jean Oberlé, Jean Fraysse viennent le voir. Il reçoit les visites d’amis de longue date, Paul Éluard, Jean Cocteau, Maurice de Vlaminck, Fernand Léger, Pablo Picasso, Pierre Mac Orlan, Roland Dorgelès, Georges Hugnet, Yanette Delétang-Tardif… Marie Laurencin, dont il prise les dons de médium, vient régulièrement partager sa ferveur religieuse. Cependant, il ne renoncera jamais à ses furtives amours pour les garçons, ce qui est pour lui le sujet d’une souffrance morale dont il ne s’arrange pas toujours.

À partir de 1937, il se lie à la nouvelle génération de poètes, peintres et musiciens, sur lesquels ses conseils, sa correspondance, ses essais, sa théorie esthétique ont une grande influence. Ce sont, entre autres, Yanette Delétang-Tardif, Michel Manoll, René Lacôte, René Guy Cadou, Jean Bouhier, Marcel Béalu, qui formeront en 1941 un mouvement littéraire, l’école de Rochefort, Olivier Messiaen, Roger Toulouse, Jean Rousselot, Benjamin Fondane, Charles Trenet, Jean-Bertrand Pontalis… La lecture de Paul Vulliaud et sa présentation du Zohar le conforte dans sa théorie gnostique que le mot a un pouvoir magique de faire entendre quelques chose de l’indicible.

Le 9 novembre 1937, il est à Quimper pour l’enterrement de sa mère. Quand il retourne dans sa ville natale, les années suivantes, il accompagne un ami médecin dans ses consultations auprès des réfugiés de la guerre d’Espagne.

En février 1939, il est un des seuls, avec Charles Mauron et Jean-Paul Sartre, à féliciter Nathalie Sarraute, dont Tropismes, paru dans l’indifférence, inaugure ce qui sera appelé le Nouveau roman. Il répond volontiers à la demande de Max-Pol Fouchet de contribuer à Fontaine, nouvelle revue algéroise161. De mai à octobre 1939, il se consacre à illustrer pour le banquier Robert Zunz, mécène et ami, une sélection de poèmes rassemblés sous le titre Méditations sur le chemin de croix162. Durant la drôle de guerre, il se fait parrain de guerre, écrivant aux soldats mobilisés pour soutenir le moral des troupes, jusqu’à quatre vingt correspondants à raison de quatre lettres par jour. En avril 1940, il sollicite l’abbé de la Pierre qui Vire pour entrer dans les ordres. Il se voit proposer l’ostariat, auquel il renonce au dernier moment.

Le 4 janvier 1944, la sœur préférée de Max Jacob, Myrté-Léa Lévy, dont le mari, le bijoutier Lucien Lévy, est mort le 8 mars 1942 au camp de Royallieu, est arrêtée à son tour. Elle se cachait à Paris, visitant tous les dimanches son fils unique, interné à l’hôpital psychiatrique de Villejuif. Le 20, elle est déportée de Drancy, et gazée à son arrivée à Auschwitz. Le poète, effondré, la croit vivante et se démène pour faire intervenir ses connaissances, Jean Cocteau, Paul Claudel, René Fauchois, qui est l’intime et le secrétaire de Sacha Guitry, Sacha Guitry lui-même, qui a sauvé Tristan Bernard en octobre, Coco Chanel, Misia Sert, qui ne répondra pas, et Marie Laurencin, qui est proche de l’influent Karl Epting et multiplie les démarches. Un mois plus tard, le dimanche 20 février 1944, à la fin d’une visite de la basilique en compagnie de Marguerite et Marcel Béalu, il signe le registre « Max Jacob (1921-1944) ».

Le jeudi 24 février 1944, trois jours après l’exécution des « terroristes » de l’Affiche rouge, deux jours après l’incarcération de Robert Desnos et de René Lacôte à Fresnes, Max Jacob, après avoir assisté à la messe de sept heures à la chapelle de l’hospice, actuelle mairie, passe à la poste prendre le courrier, qui lui donne des nouvelles de l’emprisonnement de son contact au sein du réseau La France continue. À onze heures, trois membres de la Gestapo d’Orléans se présentent pour la troisième fois en deux jours à son domicile, et, cette fois là, l’y trouvent. De la rue, rien ne transparait de l’arrestation qui ne dure pas plus d’une heure. Sont présents un invité, le docteur André Castelbon venu de Montargis pour la semaine, sa logeuse, un voisin, auxquels il transmet l’adresse d’un ami à prévenir qui travaille à Radio Paris, l’occultiste et illustrateur pornographique Conrad Moricand, ce qu’ils feront sans délai. Ils lui donnent précipitamment, dans la voiture qui l’emporte, un caleçon, un couvre-lit.

Lui qui est fragile des poumons depuis l’enfance, gros fumeur, qui pis est, il est emprisonné quatre jours dans la glaciale prison militaire d’Orléans, à l’emplacement de laquelle se situe l’actuel palais des sports. La femme de son ami Roger Toulouse, Marguerite Toulouse, dont il avait été le 20 juin 1938 témoin de mariage, s’y présente chaque jour pour lui transmettre nourritures et vêtements, ce que les officiers lui refusent. Max Jacob s’emploie à s’occuper des malades et à divertir ses soixante cinq codétenus. Il leur chante des airs d’opéras, dont un irrésistible Ô Vaterland ! Ô Vaterland !, air qui clôture en allemand Le Petit Faust d’Hervé. Le lundi 28 février, le commissaire Rousselot, prévenu quatre jours plus tôt, vient tenter de le délivrer mais quand il arrive à la prison, les prisonniers n’y sont plus.

Le matin de ce 28 février, mal en point1, Max Jacob a été emmené avec soixante-deux autres détenus en train via la gare d’Austerlitz au Judenlager de Drancy, qui est gardé par la gendarmerie française sous la direction d’Alois Brunner. Dès son arrivée en fin d’après midi, « l’Orphée Orphelin aux confins de l’enfer » est affecté au contingent qui doit remplir le prochain convoi qui partira le 7 mars pour Auschwitz. Le zèle des arrestations des derniers jours vise à rentabiliser ces convois. Le matricule 15 872 est torturé moralement par l’absence de sa sœur cadette Myrthe-Léa, qu’il espérait retrouver à Drancy. Au greffe du camp, il dépose les cinq mille cinq cent vingt francs qu’il a emportés et la montre en or de Filibuth. Il se voit attribuer une paillasse, escalier n° 19. Dès le lendemain, il écrit à l’abbé Fleureau, curé de Saint-Benoît-sur-Loire, « Je remercie Dieu du martyre qui commence », et, grâce à la complaisance des gardes mobiles189, fait parvenir des messages à son frère Jacques, à son relieur Paul Bonet, à André Salmon, à Jean Cocteau190, à Conrad Moricand.

Voir aussi cette vidéo :

Sources : Wikipédia, YouTube.