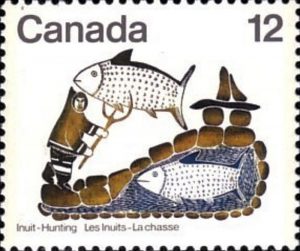

La pêche au harpon.

La première tête de harpon découverte (par le milieu scientifique) est celle trouvée par François Mayor en 1833 à Etrembières dans un abri du Mont Salève (Haute-Savoie), abri qui prend par la suite le nom de « abri Mayor ». Mais cette découverte n’est publiée qu’en 1873. Entre-temps, Keller publie en 185 une première illustration d’une tête de harpon provenant de Moosseedorf en Suisse (canton de Berne) ; et Édouard Lartet publie en 1861 des figurations de harpon dans ses Nouvelles recherches sur la cohabitation de l’Homme et des grands mammifères fossiles. Cependant, le premier à utiliser le mot « harpon » pour ces objets serait P. Mérimée en 1851.

Les plus anciennes têtes de harpons connues ont été datées du début du Magdalénien (fin du Paléolithique supérieur), au 14e millénaire : 15400 ans BP au Tito Bustillo (Espagne) et au Rond-du-Barry (Polignac, Haute-Loire, Auvergne, France3). Elles connaissent leur développement maximal pendant le Magdalénien supérieur entre le Bölling et la fin du Dryas III (entre 13 000 et 10 200 BP). En Europe occidentale (Espagne, France, Belgique), elles sont particulièrement nombreuses à la fin du Paléolithique supérieur (Magdalénien) et pendant l’Épipaléolithique. Elles deviennent plus rares pendant le Néolithique, où elles sont pratiquement réservées aux milieux lacustres et palustres. En 1990, le nombre de harpons préhistoriques connus est de 1 500 à 2 000, dont environ 90 % viennent de la zone franco-espagnole ; en France ils sont principalement trouvés dans les Pyrénées et en Aquitaine.

Wilson est né à Chipping Campden, dans le Gloucestershire (Angleterre). D’abord employé au sein d’une pépinière locale comme apprenti jardinier, il travaille par la suite au jardin botanique de Birmingham en même temps qu’il suit les cours du soir à l’École technique de Birmingham, recevant le prix de la reine pour la botanique. En 1897, il commence à travailler aux jardins botaniques royaux de Kew, où il remporte le prix Hooker pour un essai sur les conifères. Il accepte ensuite un poste de collecteur de plantes chinoises pour le compte de l’entreprise James Veitch & Fils.

Wilson est né à Chipping Campden, dans le Gloucestershire (Angleterre). D’abord employé au sein d’une pépinière locale comme apprenti jardinier, il travaille par la suite au jardin botanique de Birmingham en même temps qu’il suit les cours du soir à l’École technique de Birmingham, recevant le prix de la reine pour la botanique. En 1897, il commence à travailler aux jardins botaniques royaux de Kew, où il remporte le prix Hooker pour un essai sur les conifères. Il accepte ensuite un poste de collecteur de plantes chinoises pour le compte de l’entreprise James Veitch & Fils.