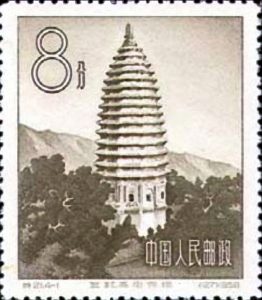

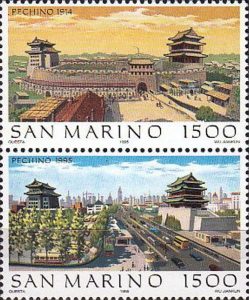

Les pagodes.

Le mot pagode désigne un lieu où se trouve une relique et un lieu de culte pour les adeptes du bouddhisme, prenant l’aspect d’une tour de plusieurs étages, circulaire, octogonale ou carrée, caractérisée par un toit évasé ou en épi. C’est la forme qu’a prise le stûpa d’Inde, ou zedi, dans le monde chinois, en Asie de l’Est.

C’est, selon certains dictionnaires, un terme issu du portugais pagoda, lui-même issu du dravidien pagôdi ou pagavadi (nom de Kali, épouse de Shiva), provenant du sanskrit bhagavati, signifiant « déesse », féminin de bhagavan, « saint, divin ».

Venue d’Inde, la pagode s’est propagée avec le bouddhisme à partir du IIe siècle en Chine, puis en Corée ainsi qu’au Japon. La pagode moderne est une évolution du stûpa indien, c’est-à-dire une sorte de sépulture où les reliques sacrées pouvaient être protégées et vénérées.

La forme du stûpa indien — bol à aumône retourné, qui évolue plus tard en demi-sphère — s’est énormément diversifiée lors de sa propagation en Asie, jusqu’à présenter, comme c’est le cas de la pagode, une architecture qui ne possède plus du tout les caractéristiques des stûpa d’origine.