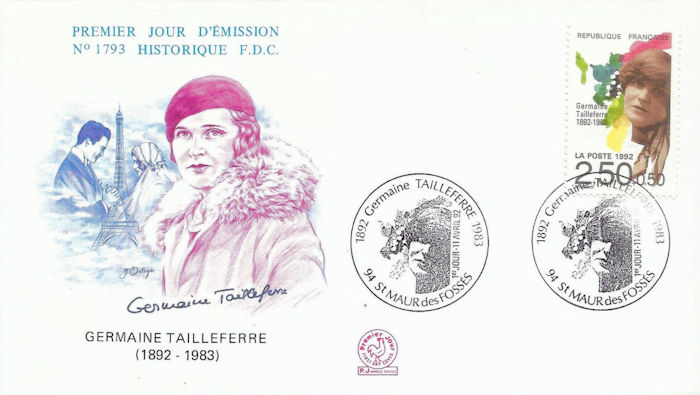

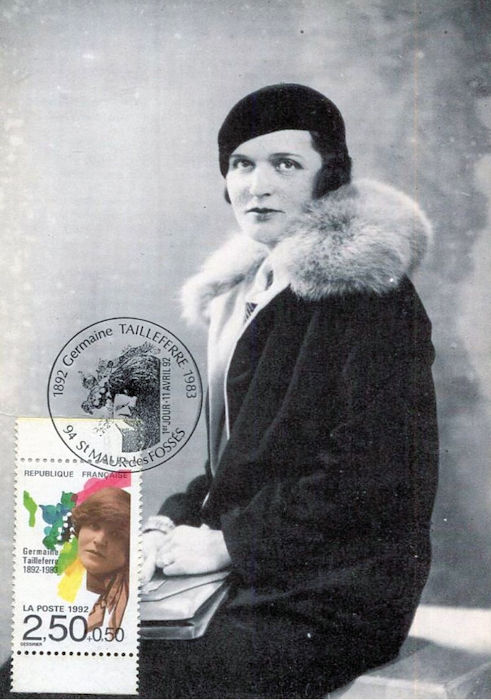

Germaine Tailleferre est une compositrice française née à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) le 19 avril 1892 et morte à Paris le 7 novembre 1983.

Principalement connue comme membre du Groupe des Six, sa vie et son œuvre restent méconnues des amateurs.

Germaine Tailleferre est née le 19 avril 1892 à Saint-Maur-des-Fossés sous le nom de Marcelle Taillefesse. Sa mère, née Marie-Désirée Taillefesse, avait été contrainte de rompre ses fiançailles pour épouser le jeune Arthur Taillefesse que son père lui avait choisi pour la simple raison qu’ils avaient le même patronyme. Ce mariage arrangé fut des plus malheureux, la seule joie de Marie-Désirée étant ses enfants.

Dernière de cinq enfants la jeune Germaine commence l’étude du piano avec sa mère dès ses deux ans et commence à composer de courtes œuvres dès 5 ans. Pour autant, dans la petite bourgeoisie d’où elle vient, s’il est bien vu qu’une femme ait un loisir artistique, il n’est pas envisageable d’en faire carrière. Malgré l’opposition de son père, pour qui « entrer au conservatoire ou faire le trottoir Saint-Michel » revenait au même, et à l’insu de celui-ci, elle entre au Conservatoire de Paris en classe de piano et de solfège en 1904, le peintre Louis Payret-Dortail ayant convaincu la mère de Germaine. Après une première médaille de solfège en 1906, son père se voit contraint de l’autoriser à continuer ses études, tout en refusant d’en assurer le financement. Tailleferre commence donc à donner des leçons. Elle rencontre au Conservatoire Darius Milhaud, Georges Auric et Arthur Honegger en 1912. Elle remporte le premier prix de contrepoint (1913), d’harmonie (1914) et d’accompagnement (1915).

Également au Conservatoire, elle devient l’amie de la harpiste Caroline Luigini-Tardieu, fille du compositeur et chef d’orchestre Alexandre Luigini, qui était alors l’assistante d’Alphonse Hasselmans, professeur de harpe, et pour laquelle elle écrivit Le Petit Livre de harpe de Mme Tardieu (1913-1917), un recueil de dix-huit pièces brèves.

Elle écrit un Hommage à Debussy en 1920. La Première Sonate pour violon et piano est composée par Germaine Tailleferre pour Jacques Thibaud, le célèbre violoniste dont elle est l’amie. Elle est créée à Paris en 1922 par Thibaud lui-même et Alfred Cortot. La même année, Tailleferre compose sa Ballade pour piano et orchestre.

L’année 1923 voit son ballet néo-classique Le Marchand d’oiseaux connaître le succès avec les Ballets suédois. La princesse de Polignac lui passe commande d’un Concerto pour piano dans le même style, créé par Alfred Cortot en 1925 à Philadelphie.

C’est à cette époque que Tailleferre commence à passer beaucoup de temps avec Maurice Ravel à Montfort-l’Amaury, qu’elle a rencontré à Saint-Jean-de-Luz près de Biarritz en 1919-1920. Ravel, qui s’intéresse aux jeunes compositeurs, lui donne avis et conseils tant en matière d’écriture que d’orchestration.

En 1926, Tailleferre épouse le caricaturiste américain Ralph Barton qu’elle vient de rencontrer4 et s’installe à Manhattan. Elle se lie avec les amis de son mari et en particulier avec Charlie Chaplin1, mais Barton refuse qu’elle compose pour Chaplin. C’est pendant cette période qu’elle compose son Concertino pour harpe et orchestre (1927), œuvre dédiée à son mari. Mais la cohabitation avec Barton, jaloux du succès de son épouse, est difficile. En 1927, à la demande de Barton, le couple retourne à Paris, et Tailleferre reçoit commande de Paul Claudel d’une musique pour son ode en l’honneur du scientifique Marcellin Berthelot, intitulée Sous le rempart d’Athènes. Tailleferre complète aussi le ballet La Nouvelle Cythère, programmé pour la saison 1929 des Ballets russes mais dont la représentation fut annulée du fait de la mort soudaine de Diaghilev.

En 1928, elle compose sa Valse lente.

L’année 1929 voit la fin de son mariage avec Ralph Barton, qui se suicide en mai 1931, quelques mois après son retour en Amérique. Ses Six chansons françaises composées à cette époque utilisent des textes du XVe siècle au XVIIIe siècle qui parlent de la condition féminine. Chaque œuvre est dédiée à une amie femme. Ces mélodies sont l’un des rares exemples de féminisme dans l’œuvre de Tailleferre.

Durant l’année 1931, le principal projet de Tailleferre est son opéra-comique Zoulaina qui n’a jamais été monté et dont il n’existe qu’un manuscrit à l’exception de la fameuse Ouverture qui est l’une de ses œuvres les plus jouées.

Le 4 juin 1931, âgée de 39 ans, elle donne naissance à son unique enfant, Françoise, née de sa liaison avec le juriste français Jean Lageat, qu’elle épouse l’année suivante. Une fois encore, le mariage devient un obstacle à sa carrière de compositrice, son nouveau mari ne manifestant pas plus de soutien que le précédent à ses activités musicales. Elle se consacre à l’éducation de sa fille, et s’occupe de son mari atteint de tuberculose.

Germaine Tailleferre parvient malgré tout à composer la Suite pour orchestre de chambre, le Divertissement dans le style de Louis XV, son Concerto pour violon qui avait été perdu dans sa forme originale (la Deuxième Sonate pour violon et piano est une réduction du concerto, sans la cadence) ainsi que le Concerto grosso pour deux pianos, quatuor de saxophones, huit voix solistes et orchestre (1934). Elle inaugure aussi une longue série de musiques de films.

En 1937, elle collabore avec Paul Valéry pour sa Cantate du Narcisse, pour soprano, baryton, chœur de femmes et cordes. En 1938, c’est Georges Enesco qui dirige la création de son Concerto pour violon aux États-Unis.

L’Occupation allemande l’incite à quitter la France. Avec sa fille Françoise, elle gagne l’Espagne puis le Portugal d’où elles embarquent pour les États-Unis. Elles passent les années de guerre à Philadelphie. Elle compose peu pendant cette période, s’occupant surtout de sa fille. Elle écrit néanmoins un Ave Maria pour voix de femmes a cappella créé au Swarthmore College (perdu). Au début de 1942, Tailleferre complète ses Trois Études pour piano et orchestre dédiées à Marguerite Long.

Tailleferre revient en France en 1946 et se réinstalle à Grasse, près de Nice. Sa relation avec Lageat s’est détériorée mais le couple reste marié. Sa première œuvre importante à son retour en France est le ballet Paris-Magie créé à l’Opéra-Comique en 1949, suivi de Il était un petit navire, opéra-comique sur un livret d’Henri Jeanson. L’œuvre, très mal reçue par les critiques, reste peu de temps à l’affiche et ne sera pas éditée.

Elle écrit son Concerto no 2 pour piano (perdu), sa fameuse Sonate pour harpe, le Concertino pour flûte, piano et orchestre à cordes, la comédie musicale Parfums écrite pour Monte-Carlo en 1951 (également perdue) et le ballet Parisiana créé à Copenhague en 1953.

En 1955, Lageat et Tailleferre divorcent9, tandis que la fille de Germaine, Françoise, donne naissance à sa fille, Elvire. Cette même année, Tailleferre rédige sa série de cinq petits opéras-comiques Petite Histoire lyrique de l’art français : Du style galant au style méchant pour RTF (Radiodiffusion -télévision française et future Radio France). Sur des livrets écrits avec sa nièce Denise Centore, ces cinq opéras, d’environ vingt minutes chacun, présentent l’évolution du style lyrique : Rameau, Rossini, Gustave Charpentier, Offenbach…

En 1956, elle écrit le Concerto des vaines paroles sur un texte de Jean Tardieu, dont il ne reste que le premier mouvement, Allegro concertant. En 1957, au cours d’une brève période d’expérimentation dodécaphonique, elle compose son opéra La Petite Sirène ainsi que sa Sonate pour clarinette solo et la Toccata pour deux pianos, dédiée au duo Gold et Fitzdale. Cette période s’achève avec son opéra Le Maître d’après une pièce d’Eugène Ionesco.

Elle est toujours en proie à des soucis financiers, et continue de passer du temps à donner des leçons de piano.

Pendant les années 1960, elle compose de nombreuses musiques de film ainsi qu’un Concerto pour deux guitares et un Hommage à Rameau pour deux pianos et deux percussionnistes. Avec le baryton Bernard Lefort (qui allait devenir directeur de l’Opéra de Paris), elle forme un duo qui se produit en tournée dans l’Europe entière.

En 1963, elle compose L’Adieu du cavalier, sur un texte de Guillaume Apollinaire à l’occasion d’un hommage à son ami Francis Poulenc, décédé en début d’année.

En 1970, elle devient professeure à la Schola Cantorum, mais doit renoncer en raison du manque d’élèves. Elle rencontre alors le chef de l’orchestre des gardiens de la paix Désiré Dondeyne, qui l’encourage à écrire pour orchestre d’harmonie et l’aide à concrétiser certains projets.

Entre 1975 et 1978, elle compose ses Trois sonatines pour piano.

En 1976, elle accepte, à 84 ans, de devenir « en voisine » accompagnatrice pour les enfants à l’École alsacienne, l’une des plus célèbres écoles privées de Paris. Ce poste qui lui apporte un petit complément de retraite, lui permet surtout de garder une activité extérieure et d’achever une dernière série d’œuvres parmi lesquelles la Sonate pour deux pianos, la Sérénade en la mineur pour quatre vents et piano ou clavecin, l’allegro concertant Les Vaines paroles et la Sonate champêtre pour trois vents et piano1.

Sa dernière œuvre importante est écrite en 1981 à 89 ans, à l’occasion d’une commande du Ministère de la Culture : le Concerto de la fidélité pour voix aiguës et orchestre (orchestration de Désiré Dondeyne), reprise d’une partie d’une œuvre antérieure.

Elle meurt le 7 novembre 1983 à Paris et est enterrée au cimetière communal de Quincy-Voisins près de Meaux.

Source : Wikipédia.